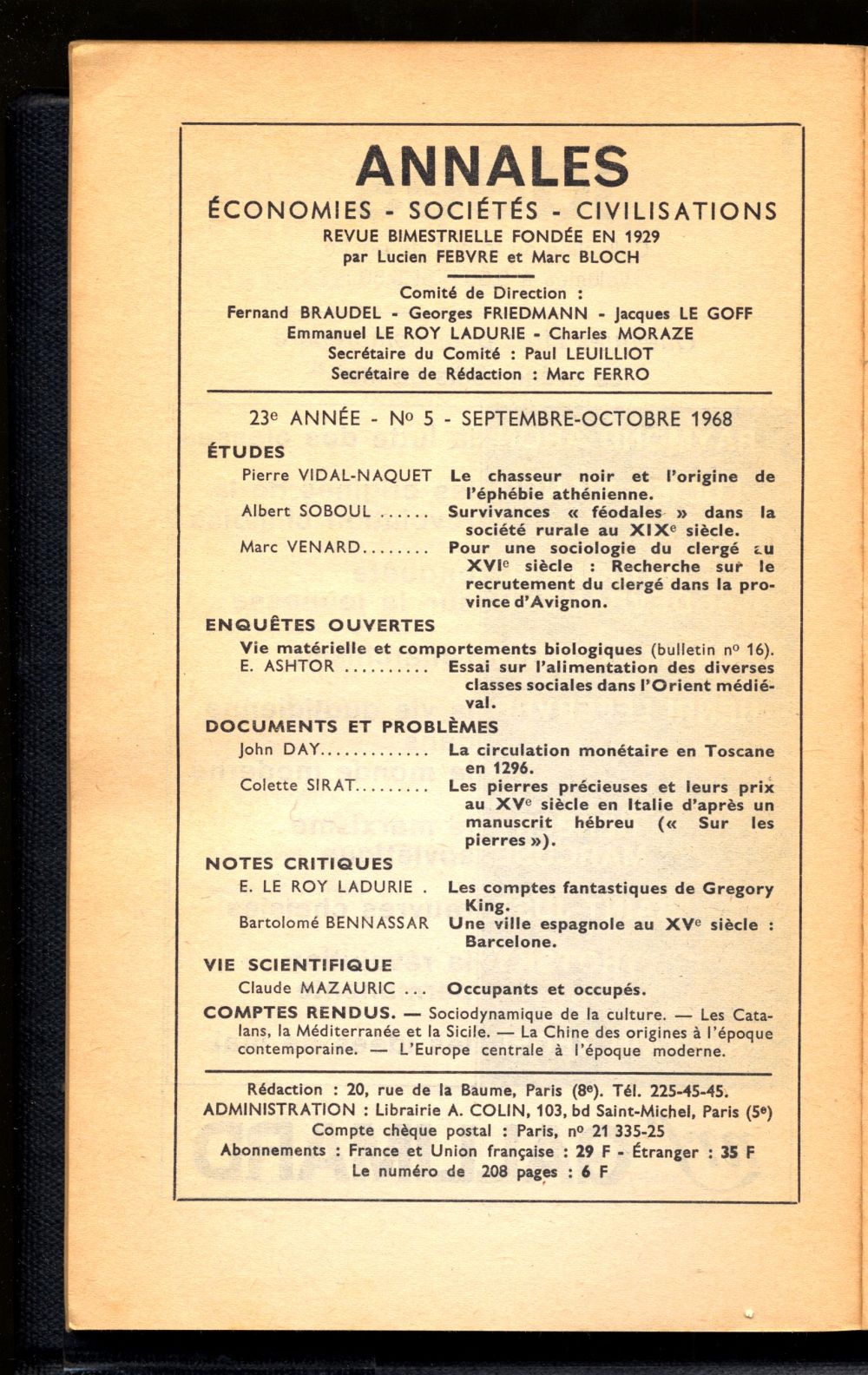

Les temps modernes

Thumbnail

Les Temps

Modernes

Modernes

DIRECTEUR : JEAN-PAUL SARTRE

24e année Août-Septembre 1968 N° 266-267

24e année Août-Septembre 1968 N° 266-267

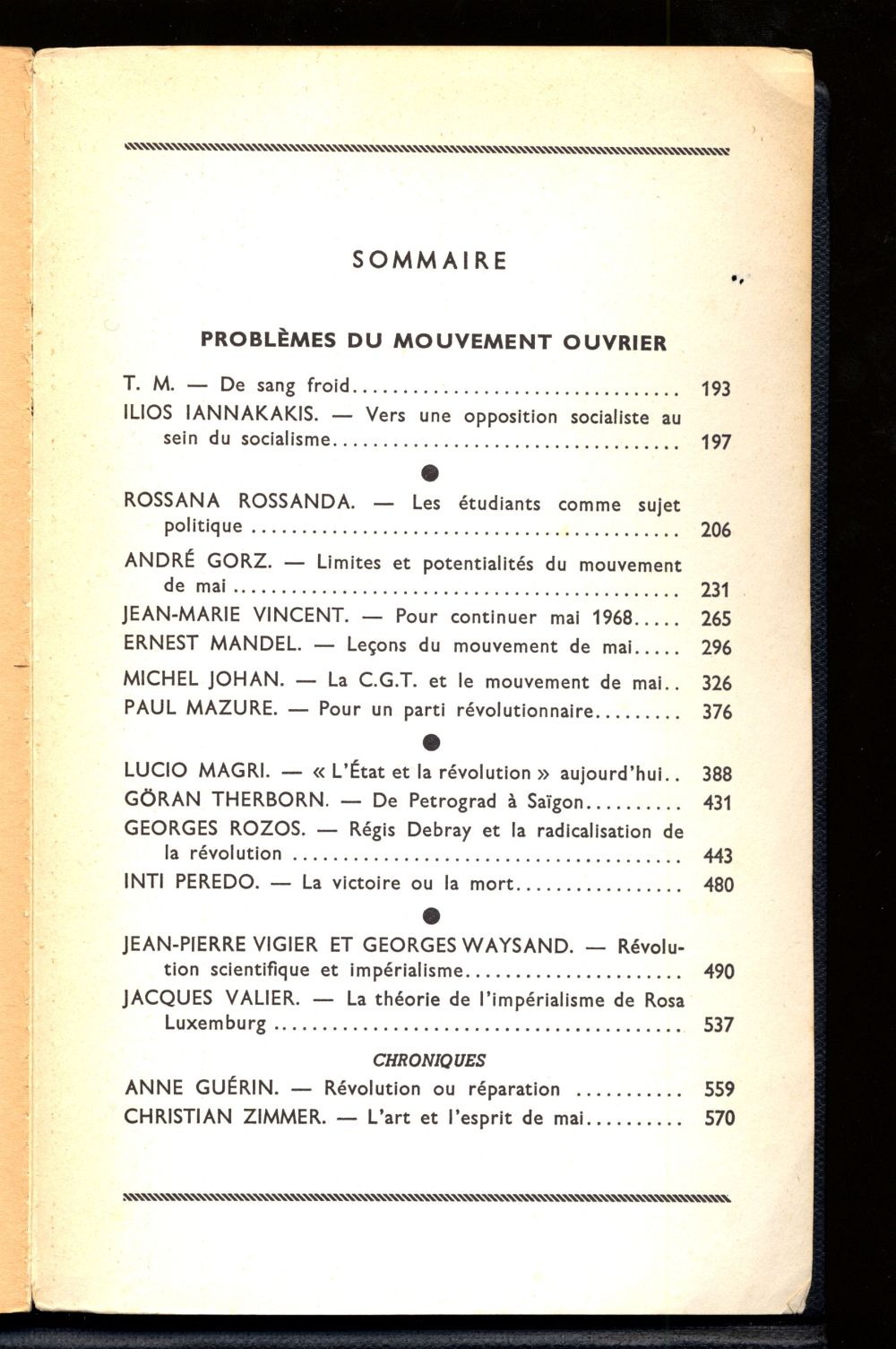

PROBLÈMES DU MOUVEMENT OUVRIER

T. M. — De sang froid.

ILIOS IANNAKAKIS. — Vers une opposition socialiste

au sein du socialisme.

au sein du socialisme.

ROSSANA ROSSANDA. — Les étudiants comme sujet politique.

ANDRE GORZ. — Limites et potentialités du mouvement de mai.

JEAN-MARIE VINCENT. — Pour continuer mai 1968.

ERNEST MANDEL. — Leçons du mouvement de mai.

JEAN-MARIE VINCENT. — Pour continuer mai 1968.

ERNEST MANDEL. — Leçons du mouvement de mai.

MICHEL JOHAN. — La C.G.T. et le mouvement de mai.

PAUL MAZURE. — Pour un parti révolutionnaire.

PAUL MAZURE. — Pour un parti révolutionnaire.

•

LUCIO MAGRI. — « L'État et la révolution » aujourd'hui.

GÔRAN THERBORN. — De Petrograd à Saïgon.

GEORGES ROZOS. — Régis Debray

et la radicalisation de la révolution.

INTI PEREDO. — La victoire ou la mort.

•

JEAN-PIERRE VICIER et GEORGES WAYSAND. —

JEAN-PIERRE VICIER et GEORGES WAYSAND. —

Révolution scientifique et impérialisme.

JACQUES VALIER. — La théorie de l'impérialisme

de Rosa Luxemburg.

CHRONIQUES

ANNE GUÉRIN. — Révolution ou réparation

CHRISTIAN ZIMMER. — L'art et l'esprit de mai.

CHRISTIAN ZIMMER. — L'art et l'esprit de mai.

RÉDACTION, ADMINISTRATION, 26, RUE DE CONDÉ, PARIS B»

Les Temps

Modernes

Modernes

revue mensuelle

COMITÉ DE DIRECTION

Simone de BEAUVOIR — Jacques-Laurent BOST — André GORZ

Claude LANZMANN — Bernard PINGAUD — J.-B. PONTALIS

Jean POUILLON — Jean-Paul SARTRE

*

Le S«TOS n'a«t pai responsable de* manuioriu qui lui «ont adressé*

La rédaction reçoit «or wdaz-Totu

La rédaction reçoit «or wdaz-Totu

*

RÉDACTION, ADMINISTRATION :

Vente au numéro :

26, rue de Condé, Paris 6«. Tél. 326-47-81

26, rue de Condé, Paris 6«. Tél. 326-47-81

*

Diffusion sax Libraires :

ÉDITIONS DENOEL, 14, rue Amélie, Paris 7e

*

SERVICE DES ABONNEMENTS

26, rue de Condé, Paris 6e

26, rue de Condé, Paris 6e

TARIF D'ABONNEMENT ^

France et Étranger......................... 43,00 F 24,00 F

Étranger (supplément port recommandé).... 24,00 F 12,00 F

ABONNEMENT POUR ÉTUDIANTS

Pour bénéficier de ce tarif réduit, on est prié

de s'adresser directement à l'administration

de la revue et de justifier de sa qualité

d'étudiant.................................. 36,00F 18,00F

de s'adresser directement à l'administration

de la revue et de justifier de sa qualité

d'étudiant.................................. 36,00F 18,00F

TARIF ÉTRANGER EN DEVISES

1 an 6 mois

Livres sterling............................. 3/12 1/19

Dollars.................................... 9.7S S.20

Francs belges............................. 300 265

Francs suisses.............................. 44 23,30

Lires...................................... 6330 3400

Les abonnements peuvent se régler par chèque bancaire

mandat-carte, mandat-poste, chèque postal (compte Paris 3999-04)

mandat-carte, mandat-poste, chèque postal (compte Paris 3999-04)

, POUR TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE -------

Envoyer la dernière bande et joindre la somme de 0,60 F

— Tous droits de traduction et reproduction réservés pour fous pays —

— Tous droits de traduction et reproduction réservés pour fous pays —

XXXX>^X^

Les Temps Modernes

DE SANG-FROID

Que la communauté des nations socialistes emploie la force

armée pour défendre la révolution et les chances du socialisme

contre les agressions et les conspirations impérialistes qui les

menacent, rien de plus normal. Que, demain, les forces armées

du camp socialiste se portent au secours d'un nouveau Lumumba

ou d'un quelconque régime populaire victime de la C.I.A.,

de ses mercenaires, des « marines » ou de colonels putschistes,

nous estimerons que ce sera là leur droit, et même leur devoir.

armée pour défendre la révolution et les chances du socialisme

contre les agressions et les conspirations impérialistes qui les

menacent, rien de plus normal. Que, demain, les forces armées

du camp socialiste se portent au secours d'un nouveau Lumumba

ou d'un quelconque régime populaire victime de la C.I.A.,

de ses mercenaires, des « marines » ou de colonels putschistes,

nous estimerons que ce sera là leur droit, et même leur devoir.

En Techécoslovaqtiie, toutefois, il s'agissait d'autre chose.

Que le socialisme y fût en péril, nous en avons admis, ici même,

l'hypothèse1. Vingt années d'obscurantisme bureaucratique

et d'arbitraire policier avaient coupé le P.C.T. du peuple et

jeté le discrédit sur un régime qui se réclamait du socialisme.

La tentation était forte, pour les milliers de victimes du stali-

nisme, de réclamer des garanties contre le P.C.T. lui-même

et de lui contester le monopole du pouvoir politique. La tenta-

tion était forte, aussi, pour la nouvelle direction tchécoslovaque,

de corriger les méfaits d'une planification bureaucratique en

rétablissant les rapports marchands, en ouvrant l'éventail

des salaires, en insistant sur les stimulants matériels et sur

la rentabilité de chaque entreprise, en recherchant des crédits

en devises convertibles, en réorientant les échanges extérieurs

au mieux des intérêts de l'économie tchécoslovaque.

Que le socialisme y fût en péril, nous en avons admis, ici même,

l'hypothèse1. Vingt années d'obscurantisme bureaucratique

et d'arbitraire policier avaient coupé le P.C.T. du peuple et

jeté le discrédit sur un régime qui se réclamait du socialisme.

La tentation était forte, pour les milliers de victimes du stali-

nisme, de réclamer des garanties contre le P.C.T. lui-même

et de lui contester le monopole du pouvoir politique. La tenta-

tion était forte, aussi, pour la nouvelle direction tchécoslovaque,

de corriger les méfaits d'une planification bureaucratique en

rétablissant les rapports marchands, en ouvrant l'éventail

des salaires, en insistant sur les stimulants matériels et sur

la rentabilité de chaque entreprise, en recherchant des crédits

en devises convertibles, en réorientant les échanges extérieurs

au mieux des intérêts de l'économie tchécoslovaque.

Mais si le socialisme, de ce fait, était en péril en Tchéco-

i. Cf. « Un socialisme à refaire », Les Temps Modernes, avril 1968.

LES TEMPS MODERNES 266-267 7

LES TEMPS MODERNES 266-267 7

194

LES TEMPS MODERNES

Slovaquie, il ne l'était pas plus qu'en U.R.S.S. même. Il l'était

moins. Car l'U.R.S.S. non seulement accepte des crédits en

monnaie convertible (pour ses usines d'automobiles, par

exemple), elle en accorde même à des régimes qui préconisent

ou qui pratiquent la guerre contre-révolutionnaire. Bien pis :

elle impose la pratique des échanges inégaux à ses propres

alliés et à son propre avantage, qui n'est point identique —

s'il le fut naguère — avec l'intérêt de la révolution socialiste

dans le monde. Elle rétablit le critère du profit dans les entre-

prises sans que ses travailleurs puissent — comme le purent

les tchécoslovaques — choisir et révoquer leurs directeurs et

cadres syndicaux. Et surtout, elle n'a pas rétabli, comme le

P.C.T., la liberté d'expression, de presse, d'assemblée et de

débat au profit, pour commencer, d'une intelligentsia marxiste

étroitement liée au peuple et bien décidée, en Tchécoslovaquie,

à faire contrepoids, par l'appel aux conseils ouvriers, par la

mobilisation démocratique à la base, aux tendances techno-

cratiques de nouveaux dirigeants du Parti.

moins. Car l'U.R.S.S. non seulement accepte des crédits en

monnaie convertible (pour ses usines d'automobiles, par

exemple), elle en accorde même à des régimes qui préconisent

ou qui pratiquent la guerre contre-révolutionnaire. Bien pis :

elle impose la pratique des échanges inégaux à ses propres

alliés et à son propre avantage, qui n'est point identique —

s'il le fut naguère — avec l'intérêt de la révolution socialiste

dans le monde. Elle rétablit le critère du profit dans les entre-

prises sans que ses travailleurs puissent — comme le purent

les tchécoslovaques — choisir et révoquer leurs directeurs et

cadres syndicaux. Et surtout, elle n'a pas rétabli, comme le

P.C.T., la liberté d'expression, de presse, d'assemblée et de

débat au profit, pour commencer, d'une intelligentsia marxiste

étroitement liée au peuple et bien décidée, en Tchécoslovaquie,

à faire contrepoids, par l'appel aux conseils ouvriers, par la

mobilisation démocratique à la base, aux tendances techno-

cratiques de nouveaux dirigeants du Parti.

C'est cette couche d'authentiques intellectuels communistes

qui donnait sa chance de renouveau au socialisme techécoslo-

vaque. Ce n'était pas elle, c'étaient les staliniens et les techno-

crates qui, fascinés par « l'opulence occidentale », étaient prêts

à payer leur maintien au pouvoir par la course au « consomma-

tionnisme », en vertu du principe du « consomme et tais-toi ».

Elle, au contraire, seule en Europe centrale et orientale, rejetait

le modèle et les « valeurs » de consommation capitalistes au

nom d'une conception socialiste de la culture et de la « vraie

richesse ». Elle ne considérait pas les garanties constitutionnelles,

l'abolition de la censure, la liquidation des pratiques et de

l'idéologie staliniennes, la réhabilitation de leurs victimes,

la liberté de publication et de critique comme des mesures

de « libéralisation » destinées à une élite, mais comme des

moyens indispensables pour mobiliser, par la démocratie

à la base et pour la reconstruction du socialisme, les collectifs

de producteurs tchécoslovaques.

qui donnait sa chance de renouveau au socialisme techécoslo-

vaque. Ce n'était pas elle, c'étaient les staliniens et les techno-

crates qui, fascinés par « l'opulence occidentale », étaient prêts

à payer leur maintien au pouvoir par la course au « consomma-

tionnisme », en vertu du principe du « consomme et tais-toi ».

Elle, au contraire, seule en Europe centrale et orientale, rejetait

le modèle et les « valeurs » de consommation capitalistes au

nom d'une conception socialiste de la culture et de la « vraie

richesse ». Elle ne considérait pas les garanties constitutionnelles,

l'abolition de la censure, la liquidation des pratiques et de

l'idéologie staliniennes, la réhabilitation de leurs victimes,

la liberté de publication et de critique comme des mesures

de « libéralisation » destinées à une élite, mais comme des

moyens indispensables pour mobiliser, par la démocratie

à la base et pour la reconstruction du socialisme, les collectifs

de producteurs tchécoslovaques.

A aucun moment cette intelligentsia communiste, après sa

brève victoire, n'avait mis en question la fonction dirigeante

brève victoire, n'avait mis en question la fonction dirigeante

DE SANG FROID 195

du Parti, ni son monopole politique, ni l'intégration de la

Tchécoslovaquie dans le camp socialiste. Au contraire : il

suffit de reprendre la collection de Literarni Listy. Ces intel-

lectuels communistes assumaient la tâche, qui n'était pas facile,

de réconcilier avec le P.C.T. et avec le socialisme un peuple

qui n'avait connu de l'un et de l'autre que des formes dégénérées

et caricaturales. Et ils étaient sur le point d'y réussir.

Tchécoslovaquie dans le camp socialiste. Au contraire : il

suffit de reprendre la collection de Literarni Listy. Ces intel-

lectuels communistes assumaient la tâche, qui n'était pas facile,

de réconcilier avec le P.C.T. et avec le socialisme un peuple

qui n'avait connu de l'un et de l'autre que des formes dégénérées

et caricaturales. Et ils étaient sur le point d'y réussir.

Que le P.C.U.S., au nom de critères qu'il n'a jamais définis,

au nom d'une conception du socialisme qu'on cherchera vaine-

ment dans sa production idéologique, ait prétendu enrayer

le processus de démocratisation tchécoslovaque; qu'il ait cru

pouvoir en écarter les risques en envahissant le pays par sur-

prise, dans l'intention originelle de ramener, manu militari,

les staliniens au pouvoir; qu'il ait fait enlever et séquestrer

dans une prison ukrainienne les dirigeants tchécoslovaques

acclamés par tout leur peuple; qu'ensuite, les traînant au

Kremlin, il ait prétendu récuser l'un d'eux sous prétexte qu'il

était juif, et préconisé une série de procès « antisionistes »;

qu'il ait dicté à ses prisonniers la politique à suivre, en les

menaçant de démembrer et, au besoin, de détruire la nation

tchécoslovaque, voilà des actes dont rien, jamais, ne pourra

justifier l'ignominie et la démesure.

au nom d'une conception du socialisme qu'on cherchera vaine-

ment dans sa production idéologique, ait prétendu enrayer

le processus de démocratisation tchécoslovaque; qu'il ait cru

pouvoir en écarter les risques en envahissant le pays par sur-

prise, dans l'intention originelle de ramener, manu militari,

les staliniens au pouvoir; qu'il ait fait enlever et séquestrer

dans une prison ukrainienne les dirigeants tchécoslovaques

acclamés par tout leur peuple; qu'ensuite, les traînant au

Kremlin, il ait prétendu récuser l'un d'eux sous prétexte qu'il

était juif, et préconisé une série de procès « antisionistes »;

qu'il ait dicté à ses prisonniers la politique à suivre, en les

menaçant de démembrer et, au besoin, de détruire la nation

tchécoslovaque, voilà des actes dont rien, jamais, ne pourra

justifier l'ignominie et la démesure.

A la différence des pires crimes staliniens, ces actes ont

été commis de sang-froid, en l'absence de tout danger extérieur.

Ils révèlent une rare stupidité dans l'interprétation policière

de l'histoire; une conception purement militariste du rapport

des forces mondiales; une complète indifférence pour la cause

du socialisme et de la révolution dans le monde; une totale

dégénérescence des dirigeants et du fonctionnement des institu-

tions soviétiques. Dégénérescence que nul ne peut plus prétendre

expliquer par Staline, par Beria, par l'imminence de périls

extérieurs; dégénérescence qui exige — comme l'avaient aussi

soutenu les intellectuels communistes tchécoslovaques — que

le mouvement communiste international règle ses comptes avec

le passé, s'en prenne aux causes profondes, historiques et

politiques, du stalinisme, dénie aux dirigeants du P.C.U.S.

tout privilège et toute position hégémonique, et fonde une unité

été commis de sang-froid, en l'absence de tout danger extérieur.

Ils révèlent une rare stupidité dans l'interprétation policière

de l'histoire; une conception purement militariste du rapport

des forces mondiales; une complète indifférence pour la cause

du socialisme et de la révolution dans le monde; une totale

dégénérescence des dirigeants et du fonctionnement des institu-

tions soviétiques. Dégénérescence que nul ne peut plus prétendre

expliquer par Staline, par Beria, par l'imminence de périls

extérieurs; dégénérescence qui exige — comme l'avaient aussi

soutenu les intellectuels communistes tchécoslovaques — que

le mouvement communiste international règle ses comptes avec

le passé, s'en prenne aux causes profondes, historiques et

politiques, du stalinisme, dénie aux dirigeants du P.C.U.S.

tout privilège et toute position hégémonique, et fonde une unité

196 LES TEMPS MODERNES

d'un type nouveau du mouvement révolutionnaire mondial

sur le respect de la diversité et de l'autonomie des formes du

combat révolutionnaire et des formes du socialisme.

sur le respect de la diversité et de l'autonomie des formes du

combat révolutionnaire et des formes du socialisme.

Aux Partis et aux États des pays membres du Pacte de

Varsovie, nous disons que l'appellation de « communistes »

ou de « socialistes » ne pourra leur être appliquée tant que les

responsables de l'agression du 21 août n'auront pas été chassés

du pouvoir et tant que le peuple de Tchécoslovaquie n'aura

pas obtenu réparation. Aux intellectuels communistes tchéco-

slovaques, dont nous avons suivi le combat avec confiance et

espoir, avant et après leur brève victoire, nous redisons ici

notre attachement au nom de notre cause commune : la révolu-

tion socialiste.

Varsovie, nous disons que l'appellation de « communistes »

ou de « socialistes » ne pourra leur être appliquée tant que les

responsables de l'agression du 21 août n'auront pas été chassés

du pouvoir et tant que le peuple de Tchécoslovaquie n'aura

pas obtenu réparation. Aux intellectuels communistes tchéco-

slovaques, dont nous avons suivi le combat avec confiance et

espoir, avant et après leur brève victoire, nous redisons ici

notre attachement au nom de notre cause commune : la révolu-

tion socialiste.

T. M.

Itios lannakakis

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE

AU SEIN DU SOCIALISME

AU SEIN DU SOCIALISME

Le 2i août marque le début d'une période de crise du socialisme

européen. Cette crise, latente jusque-là, a été précipitée par le

processus de démocratisation déclenché, en Tchécoslovaquie, par

l'élimination de Novotny, au début de 1968. Pendant sept mois, de

janvier à août, ce processus est passé par trois phases qu'il importe

de retracer pour faire justice des accusations de la propagande sovié-

tique, selon laquelle la contre-révolution était en cours en Tchéco-

slovaquie.

européen. Cette crise, latente jusque-là, a été précipitée par le

processus de démocratisation déclenché, en Tchécoslovaquie, par

l'élimination de Novotny, au début de 1968. Pendant sept mois, de

janvier à août, ce processus est passé par trois phases qu'il importe

de retracer pour faire justice des accusations de la propagande sovié-

tique, selon laquelle la contre-révolution était en cours en Tchéco-

slovaquie.

La première phase, de janvier à mars, fut marquée par les efforts

des dirigeants progressistes du P.C.T. pour mobiliser le peuple

tchécoslovaque, le repolitiser, le faire sortir du désabusement et

de l'apathie dans lesquels l'avaient plongé vingt années de stali-

nisme. Il fallait avant tout créer un nouveau climat politique,

renouer le dialogue entre les membres du Parti et la population,

d'une part, et la direction du Parti, d'autre part. Ce résultat ne

pouvait être obtenu sans une mise en question non seulement de

la pratique politique antérieure (y compris celle de la déstalinisa-

tion stalinienne), mais de tout un système social et institutionnel,

calqué sur le système soviétique. La liberté d'expression et la

suppression de la censure étaient indispensables si l'on voulait

éviter que la démocratisation fût freinée et déviée par les conser-

vateurs et les centristes qui restaient majoritaires au Comité central

du Parti.

des dirigeants progressistes du P.C.T. pour mobiliser le peuple

tchécoslovaque, le repolitiser, le faire sortir du désabusement et

de l'apathie dans lesquels l'avaient plongé vingt années de stali-

nisme. Il fallait avant tout créer un nouveau climat politique,

renouer le dialogue entre les membres du Parti et la population,

d'une part, et la direction du Parti, d'autre part. Ce résultat ne

pouvait être obtenu sans une mise en question non seulement de

la pratique politique antérieure (y compris celle de la déstalinisa-

tion stalinienne), mais de tout un système social et institutionnel,

calqué sur le système soviétique. La liberté d'expression et la

suppression de la censure étaient indispensables si l'on voulait

éviter que la démocratisation fût freinée et déviée par les conser-

vateurs et les centristes qui restaient majoritaires au Comité central

du Parti.

Durant cette période, les déformations du régime socialiste, les

crimes politiques commis depuis 1948, les méthodes de coercition

employées jusque-là furent mis en lumière par la presse parlée et

écrite. Des milliers de communistes et de sans parti, injustement

condamnés, furent réhabilités. Ce fut une période de défoulement

et de contestation. Mais, faute d'une analyse marxiste des dégéné-

crimes politiques commis depuis 1948, les méthodes de coercition

employées jusque-là furent mis en lumière par la presse parlée et

écrite. Des milliers de communistes et de sans parti, injustement

condamnés, furent réhabilités. Ce fut une période de défoulement

et de contestation. Mais, faute d'une analyse marxiste des dégéné-

198 LES TEMPS MODERNES

rescences qu'avait subies le socialisme et de leurs causes, la contes-

tation ne déboucha sur aucun programme de reconstruction de la

société. Elle renouait plutôt avec une tradition nationale et popu-

laire, antérieure à 1948, comme si le peuple tchécoslovaque cher-

chait avant tout à retrouver son identité et sa spécificité nationales.

On assistait à une décomposition rapide et bienfaisante des appa-

reils staliniens (appareil du Parti, de la Justice, des syndicats qui

n'étaient qu'une courroie de transmission...) et, parrallèlement, à

la montée, au sein des organisations existantes, de forces socia-

listes venues de la base et qui entendaient s'opposer à tout retour

en arrière.

tation ne déboucha sur aucun programme de reconstruction de la

société. Elle renouait plutôt avec une tradition nationale et popu-

laire, antérieure à 1948, comme si le peuple tchécoslovaque cher-

chait avant tout à retrouver son identité et sa spécificité nationales.

On assistait à une décomposition rapide et bienfaisante des appa-

reils staliniens (appareil du Parti, de la Justice, des syndicats qui

n'étaient qu'une courroie de transmission...) et, parrallèlement, à

la montée, au sein des organisations existantes, de forces socia-

listes venues de la base et qui entendaient s'opposer à tout retour

en arrière.

Le programme d'action du Parti, élaboré en toute hâte, et qui

devait conduire à une démocratisation totale, ne contentait par-

sonné (c'est à cette époque qu'on s'aperçut que le problème

fondamental et non résolu de la démocratisation était celui du

pluralisme socialiste). Les conservateurs le jugeaient trop progres-

siste, les progressistes dépourvu de perspectives. Tel qu'il était, ce

programme reflétait pourtant le rapport des forces : les conserva-

teurs, presque unanimes, par opportunisme et par tactique, à

condamner Novotny et sa politique, restaient maîtres des postes-clés

du Parti et du gouvernement ; une majorité de « centristes » balan-

çait entre la rupture avec le passé stalinien et un « réalisme modéré »

en matière de démocratisation ; les progressistes, enfin, divisés,

restaient à la recherche d'un nouveau modèle de société socialiste.

devait conduire à une démocratisation totale, ne contentait par-

sonné (c'est à cette époque qu'on s'aperçut que le problème

fondamental et non résolu de la démocratisation était celui du

pluralisme socialiste). Les conservateurs le jugeaient trop progres-

siste, les progressistes dépourvu de perspectives. Tel qu'il était, ce

programme reflétait pourtant le rapport des forces : les conserva-

teurs, presque unanimes, par opportunisme et par tactique, à

condamner Novotny et sa politique, restaient maîtres des postes-clés

du Parti et du gouvernement ; une majorité de « centristes » balan-

çait entre la rupture avec le passé stalinien et un « réalisme modéré »

en matière de démocratisation ; les progressistes, enfin, divisés,

restaient à la recherche d'un nouveau modèle de société socialiste.

Les questions économiques passaient au second plan, car l'appli-

cation du nouveau modèle de gestion économique, élaboré par

Ota Sik et son équipe, supposait une stabilisation politique préa-

lable.

cation du nouveau modèle de gestion économique, élaboré par

Ota Sik et son équipe, supposait une stabilisation politique préa-

lable.

Fin mars, la contestation générale retombait, faisant place à

une grande perplexité : « Et maintenant, que faire ? » Cette retom-

bée inquiétait fort les progressistes. La démocratisation était en

panne. Toutes les libertés (d'expression, d'assemblée, de déplace-

ment à l'étranger, etc.) conquises en janvier étaient effectives, mais

aucune loi ne les garantissait. Les conservateurs, tout en soutenant

Dubcek, espéraient visiblement qu'à la faveur de cette stagnation

et de la déception qui allait gagner, ils pourraient, au moment

propice, passer à la contre-attaque et entraîner avec eux les cen-

tristes, qui restaient dans l'expectative.

une grande perplexité : « Et maintenant, que faire ? » Cette retom-

bée inquiétait fort les progressistes. La démocratisation était en

panne. Toutes les libertés (d'expression, d'assemblée, de déplace-

ment à l'étranger, etc.) conquises en janvier étaient effectives, mais

aucune loi ne les garantissait. Les conservateurs, tout en soutenant

Dubcek, espéraient visiblement qu'à la faveur de cette stagnation

et de la déception qui allait gagner, ils pourraient, au moment

propice, passer à la contre-attaque et entraîner avec eux les cen-

tristes, qui restaient dans l'expectative.

C'est ainsi que s'ouvrit la seconde phase ; elle va d'avril jusqu'au

retrait, en juillet, des troupes soviétiques qui, à l'occasion des

retrait, en juillet, des troupes soviétiques qui, à l'occasion des

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE

199

manœuvres d'été, s'étaient installées sur le territoire tchécoslo-

vaque.

vaque.

Le P.C.T. était profondément divisé sur l'opportunité d'un

congrès extraordinaire qui, en éliminant les novotniens du Comité

central, pouvait seul débloquer la situation. Les conservateurs

jugeaient ce congrès mutile, puisque le Comité central unanime

soutenait la direction de Dubcek. En fait, ils espéraient enliser

celui-ci, le couper des éléments progressistes et lui faire perdre, à

force de lenteurs prudentes, son crédit auprès des masses. Dubcek,

Smrkovsky et Cisar, de leur côté, partisans d'une préparation

soigneuse et patiente, estimaient qu'il fallait attendre la fin 1968

ou le début 1969 avant de réunir le congrès. Les progressistes

avaient la tâche difficile de soutenir Dubcek tout en déjouant la

manœuvre des conservateurs et en précipitant les choses.

congrès extraordinaire qui, en éliminant les novotniens du Comité

central, pouvait seul débloquer la situation. Les conservateurs

jugeaient ce congrès mutile, puisque le Comité central unanime

soutenait la direction de Dubcek. En fait, ils espéraient enliser

celui-ci, le couper des éléments progressistes et lui faire perdre, à

force de lenteurs prudentes, son crédit auprès des masses. Dubcek,

Smrkovsky et Cisar, de leur côté, partisans d'une préparation

soigneuse et patiente, estimaient qu'il fallait attendre la fin 1968

ou le début 1969 avant de réunir le congrès. Les progressistes

avaient la tâche difficile de soutenir Dubcek tout en déjouant la

manœuvre des conservateurs et en précipitant les choses.

Leur impatience était motivée, notamment, par le danger de

provocation que contenait la politique du stalinien Bilak, qui avait

remplacé Dubcek à la tête du parti slovaque. Bilak, en réclamant

l'autonomie de la Slovaquie (inscrite dans la Constitution, mais

jamais traduite dans les faits) avant toute démocratisation, cher-

chait visiblement à exploiter le nationalisme des Slovaques pour

les dresser contre la direction centrale du Parti tchécoslovaque

aux yeux de laquelle la question des nationalités devait être

résolue dans le cadre des réformes démocratiques d'ensemble, et

non comme un problème à part. Le maniement de la question

slovaque par Bilak et ses alliés staliniens faisait craindre un sursaut

nationaliste et réactionnaire en Slovaquie, à la faveur duquel les

staliniens, en montant des provocations anti-socialistes, pouvaient

plonger le pays dans le désordre afin de reconquérir (avec l'appui

soviétique, au besoin) le pouvoir.

provocation que contenait la politique du stalinien Bilak, qui avait

remplacé Dubcek à la tête du parti slovaque. Bilak, en réclamant

l'autonomie de la Slovaquie (inscrite dans la Constitution, mais

jamais traduite dans les faits) avant toute démocratisation, cher-

chait visiblement à exploiter le nationalisme des Slovaques pour

les dresser contre la direction centrale du Parti tchécoslovaque

aux yeux de laquelle la question des nationalités devait être

résolue dans le cadre des réformes démocratiques d'ensemble, et

non comme un problème à part. Le maniement de la question

slovaque par Bilak et ses alliés staliniens faisait craindre un sursaut

nationaliste et réactionnaire en Slovaquie, à la faveur duquel les

staliniens, en montant des provocations anti-socialistes, pouvaient

plonger le pays dans le désordre afin de reconquérir (avec l'appui

soviétique, au besoin) le pouvoir.

Seule la convocation rapide du congrès du Parti pouvait écarter

ce danger. Aussi, vers la mi-mai, le Bureau du Comité du parti de

Prague, en accord avec les progressistes du Comité central, du

Présidum et du parti slovaque, élaborèrent une proposition qui

devait être présentée au plénum du C.C. à la fin du mois : elle

tendait à la création, dans les plus brefs délais, d'un parti commu-

niste tchèque, au sein duquel les progressistes étaient assurés d'une

large majorité. Ce nouveau parti — parfaitement légitime, dès

l'instant qu'il existait un P.C. slovaque — contrebalancerait la

direction hésitante du parti tchécoslovaque et celle, stalinienne, du

parti slovaque, offrant enfin aux progressistes tchèques un instru-

ce danger. Aussi, vers la mi-mai, le Bureau du Comité du parti de

Prague, en accord avec les progressistes du Comité central, du

Présidum et du parti slovaque, élaborèrent une proposition qui

devait être présentée au plénum du C.C. à la fin du mois : elle

tendait à la création, dans les plus brefs délais, d'un parti commu-

niste tchèque, au sein duquel les progressistes étaient assurés d'une

large majorité. Ce nouveau parti — parfaitement légitime, dès

l'instant qu'il existait un P.C. slovaque — contrebalancerait la

direction hésitante du parti tchécoslovaque et celle, stalinienne, du

parti slovaque, offrant enfin aux progressistes tchèques un instru-

20O

LES TEMPS MODERNES

ment politique cohérent et efficace. De plus, le congrès constitutif

du P.C. tchèque permettrait de remobiliser une base militante en

proie au découragement.

du P.C. tchèque permettrait de remobiliser une base militante en

proie au découragement.

Trois jours avant le plénum de fin mai, Novotny alla trouver

Dubcek et lui annonça carrément qu'il allait, lui, Novotny, repren-

dre le pouvoir dans les trois mois. Était-ce une tentative d'inti-

midation ? Du bluff ? Un avertissement ? Dubcek, en tout cas,

soudain conscient du danger que représentait la majorité de

conservateurs « docile » du C.C., remania le discours modéré qu'il

avait préparé, y introduisit une dénonciciation concrète de la poli-

tique et des méthodes de Novotny, et se départit pour la première

de son attitude centriste. Lors de la session du C.C., Novotny

et ses partisans passèrent bel et bien à l'offensive, exigeant la

démission de Dubcek et le retour à une politique de « fermeté ».

Ce fut Husak, ancien prisonnier politique de Novotny, qui réussit

à retourner la situation en faveur de Ducbek, puis fit voter l'exclu-

sion de Novotny du Comité central. Plusieurs staliniens particu-

lièrement compromis (dont Lomsky) donnèrent leur démission.

Le C.C. vota à l'unanimité la convocation du congrès du Parti pour

le 9 septembre. Après cette victoire, les progressistes retirèrent

leur proposition de fonder un parti tchèque. Une course contre la

montre était engagée.

Dubcek et lui annonça carrément qu'il allait, lui, Novotny, repren-

dre le pouvoir dans les trois mois. Était-ce une tentative d'inti-

midation ? Du bluff ? Un avertissement ? Dubcek, en tout cas,

soudain conscient du danger que représentait la majorité de

conservateurs « docile » du C.C., remania le discours modéré qu'il

avait préparé, y introduisit une dénonciciation concrète de la poli-

tique et des méthodes de Novotny, et se départit pour la première

de son attitude centriste. Lors de la session du C.C., Novotny

et ses partisans passèrent bel et bien à l'offensive, exigeant la

démission de Dubcek et le retour à une politique de « fermeté ».

Ce fut Husak, ancien prisonnier politique de Novotny, qui réussit

à retourner la situation en faveur de Ducbek, puis fit voter l'exclu-

sion de Novotny du Comité central. Plusieurs staliniens particu-

lièrement compromis (dont Lomsky) donnèrent leur démission.

Le C.C. vota à l'unanimité la convocation du congrès du Parti pour

le 9 septembre. Après cette victoire, les progressistes retirèrent

leur proposition de fonder un parti tchèque. Une course contre la

montre était engagée.

Dans leur recherche d'un pluralisme socialiste, les progressistes

restaient particulièrement préoccupés par la question de la création

de nouveaux partis. Les composantes du Front national (sociaux-

démocrates, chrétiens, etc.) avaient repris leurs activités. De nom-

breux clubs s'étaient formés. Des voix s'élevaient pour réclamer

la reconstitution du parti social-démocrate. Les syndicats, libérés

de la tutelle du Parti, redevenaient une force autonome, capable

de mobiliser la classe ouvrière. Une grande confusion régnait dont

les staliniens pouvaient tirer parti en agitant l'épouvantail du

« danger anti-socialiste ».

restaient particulièrement préoccupés par la question de la création

de nouveaux partis. Les composantes du Front national (sociaux-

démocrates, chrétiens, etc.) avaient repris leurs activités. De nom-

breux clubs s'étaient formés. Des voix s'élevaient pour réclamer

la reconstitution du parti social-démocrate. Les syndicats, libérés

de la tutelle du Parti, redevenaient une force autonome, capable

de mobiliser la classe ouvrière. Une grande confusion régnait dont

les staliniens pouvaient tirer parti en agitant l'épouvantail du

« danger anti-socialiste ».

La position de la majorité des progressistes peut être résumée

comme suit : le parti communiste est et restera la force politique

dirigeante. Vouloir réduire son rôle, alors qu'il détient tout le

pouvoir et que les meilleurs têtes politiques du pays lui appartien-

nent, c'est aller vers un affrontement qui détruira tout espoir de

démocratisation rapide. Celle-ci dépendra également des bonnes

relations avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes, que

seul le P.C.T. est à même d'assurer. Le rôle dirigeant du Parti est

comme suit : le parti communiste est et restera la force politique

dirigeante. Vouloir réduire son rôle, alors qu'il détient tout le

pouvoir et que les meilleurs têtes politiques du pays lui appartien-

nent, c'est aller vers un affrontement qui détruira tout espoir de

démocratisation rapide. Celle-ci dépendra également des bonnes

relations avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes, que

seul le P.C.T. est à même d'assurer. Le rôle dirigeant du Parti est

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE

201

donc une nécessité historique, sinon un droit moral. Il appartient

au Parti de prouver qu'il peut fonder son pouvoir sur l'adhésion

populaire et non sur la coercition. C'est là une grande chance

historique qui lui est à nouveau offerte.

au Parti de prouver qu'il peut fonder son pouvoir sur l'adhésion

populaire et non sur la coercition. C'est là une grande chance

historique qui lui est à nouveau offerte.

Les autres composantes du Front national, ajoutaient les mêmes

milieux, ne représentent aucune couche sociale. Ces partis se sont

sclérosés et, composés de vieux membres qui étaient tous complices

du stalinisme, n'ont aucune idée à apporter sur la manière de

rénover le socialisme. Le Front national étant cependant seul

habilité, constitutionnellement, à partager le pouvoir avec le

P.C.T., c'est ce Front, élargi à tous les groupements réellement

représentatifs — y compris ceux crées depuis janvier 1968 — qui

doit rester le partenaire du parti communiste, garant, avec celui-

ci, de la démocratisation socialiste. Sans doute, pour jouer ce rôle,

le Front national devra-t-il être dûment mandaté par le peuple ;

d'où la nécessité d'élections qui, parallèlement au congrès du

P.C.T., donneront naissance à une Assemblée nationale repré-

sentative, et à un gouvernement qui ne sera plus un appendice

du Parti. Le congrès du Parti et les élections parlementaires

achèveront la première étape de la démocratisation.

milieux, ne représentent aucune couche sociale. Ces partis se sont

sclérosés et, composés de vieux membres qui étaient tous complices

du stalinisme, n'ont aucune idée à apporter sur la manière de

rénover le socialisme. Le Front national étant cependant seul

habilité, constitutionnellement, à partager le pouvoir avec le

P.C.T., c'est ce Front, élargi à tous les groupements réellement

représentatifs — y compris ceux crées depuis janvier 1968 — qui

doit rester le partenaire du parti communiste, garant, avec celui-

ci, de la démocratisation socialiste. Sans doute, pour jouer ce rôle,

le Front national devra-t-il être dûment mandaté par le peuple ;

d'où la nécessité d'élections qui, parallèlement au congrès du

P.C.T., donneront naissance à une Assemblée nationale repré-

sentative, et à un gouvernement qui ne sera plus un appendice

du Parti. Le congrès du Parti et les élections parlementaires

achèveront la première étape de la démocratisation.

La direction du Parti ne rejeta jamais ces propositions.

Les conservateurs, cependant, menaient une campagne véhé-

mente contre les forces « anti-socialistes ». Ils étaient loin d'être

battus, car aucune loi n'avait encore entériné les libertés nouvel-

lement acquises et la police politique, dont les progressistes récla-

maient vainement l'épuration, restait intacte. Bastion du stalinisme

dotée de pouvoirs illimités et incontrôlés, la police politique

(S.T.B.) pouvait à tout moment organiser des provocations anti-

socialistes (elle ne s'en privait d'ailleurs pas) afin de favoriser un

coup d'État des conservateurs. Les milices populaires, de leur côté,

constituaient une force de répression toute trouvée dans l'éventua-

lité d'un coup des staliniens. Il importait donc de démanteler l'une

et l'autre de ces organisations. Mais le ministre de l'Intérieur, le

général Pavel, progressiste conséquent, éprouvait de grandes

difficultés à imposer ses décisions dans ce sens.

mente contre les forces « anti-socialistes ». Ils étaient loin d'être

battus, car aucune loi n'avait encore entériné les libertés nouvel-

lement acquises et la police politique, dont les progressistes récla-

maient vainement l'épuration, restait intacte. Bastion du stalinisme

dotée de pouvoirs illimités et incontrôlés, la police politique

(S.T.B.) pouvait à tout moment organiser des provocations anti-

socialistes (elle ne s'en privait d'ailleurs pas) afin de favoriser un

coup d'État des conservateurs. Les milices populaires, de leur côté,

constituaient une force de répression toute trouvée dans l'éventua-

lité d'un coup des staliniens. Il importait donc de démanteler l'une

et l'autre de ces organisations. Mais le ministre de l'Intérieur, le

général Pavel, progressiste conséquent, éprouvait de grandes

difficultés à imposer ses décisions dans ce sens.

La publication des Deux mille mots, le 27 juin, mit brutalement

fin au climat de compromis dans lequel le pays tendait à s'enliser.

Rédigé par l'écrivain Ludvik Vaculik, ce texte appelait à la vigi-

lance socialiste, mettait en garde contre l'illusion que la partie

était gagnée et rejetait la thèse — habilement utilisée par les

fin au climat de compromis dans lequel le pays tendait à s'enliser.

Rédigé par l'écrivain Ludvik Vaculik, ce texte appelait à la vigi-

lance socialiste, mettait en garde contre l'illusion que la partie

était gagnée et rejetait la thèse — habilement utilisée par les

2O2

LES TEMPS MODERNES

staliniens pour conserver leur contrôle sur la masse ouvrière —

selon laquelle les travailleurs étaient collectivement coupables des

crimes du stalinisme et allaient collectivement subir le contre-

coup de l'élimination des novotniens.

selon laquelle les travailleurs étaient collectivement coupables des

crimes du stalinisme et allaient collectivement subir le contre-

coup de l'élimination des novotniens.

Soyons vigilants, écrivait notamment Vaculik... Dans les jours

qui viennent nous aurons à faire preuve d'initiative et de détermina-

tion. En premier lieu, nous nous opposerons à l'opinion — si elle se

manifeste — qu'une renaissance démocratique peut se faire sans les

communistes ou même contre eux; ce serait non seulement injuste,

mais déraisonnable. La démocratisation, ajoutait Vaculik, devait

devenir l'affaire des travailleurs eux-mêmes, car son avenir dépen-

dra pratiquement de ce que deviendront les entreprises et de ce qui s'y

passera.

qui viennent nous aurons à faire preuve d'initiative et de détermina-

tion. En premier lieu, nous nous opposerons à l'opinion — si elle se

manifeste — qu'une renaissance démocratique peut se faire sans les

communistes ou même contre eux; ce serait non seulement injuste,

mais déraisonnable. La démocratisation, ajoutait Vaculik, devait

devenir l'affaire des travailleurs eux-mêmes, car son avenir dépen-

dra pratiquement de ce que deviendront les entreprises et de ce qui s'y

passera.

Le passage final de l'appel mérite d'être cité longuement : La

possibilité d'une intervention des forces étrangères dans notre évo-

lution intérieure a été ces derniers temps une grande cause d'appré-

hensions. Face à ces forces supérieures, tout ce que nous pouvons

faire, c'est tenir prêtes les nôtres et ne pas prendre d'initiative. Nous

donnons l'assurance au gouvernement que nous le soutiendrons, même

par les armes, tant qu'il fera ce pour quoi il a été mandaté. Et nous

donnons à nos alliés l'assurance que nous respecterons nos traités

d'amitié, d'alliance et de commerce.

possibilité d'une intervention des forces étrangères dans notre évo-

lution intérieure a été ces derniers temps une grande cause d'appré-

hensions. Face à ces forces supérieures, tout ce que nous pouvons

faire, c'est tenir prêtes les nôtres et ne pas prendre d'initiative. Nous

donnons l'assurance au gouvernement que nous le soutiendrons, même

par les armes, tant qu'il fera ce pour quoi il a été mandaté. Et nous

donnons à nos alliés l'assurance que nous respecterons nos traités

d'amitié, d'alliance et de commerce.

Des reproches véhéments et des soupçons latents ne pourraient que

rendre plus difficile la position du gouvernement. De toute façon,

nous n'aurons avec les autres pays des relations d'égalité que si nous

améliorons notre situation intérieure et poussons la renaissance

jusqu'à procéder un jour à des élections qui nous permettent de choisir

des hommes d'Etat doués d'assez de courage, d'honneur et de sagesse

pour établir et maintenir de telles relations...

rendre plus difficile la position du gouvernement. De toute façon,

nous n'aurons avec les autres pays des relations d'égalité que si nous

améliorons notre situation intérieure et poussons la renaissance

jusqu'à procéder un jour à des élections qui nous permettent de choisir

des hommes d'Etat doués d'assez de courage, d'honneur et de sagesse

pour établir et maintenir de telles relations...

La publication des Deux mille mots ouvre la troisième période.

Le soir du 27 juin, un député exigea l'intervention des milices

populaires, l'arrestation des « éléments anti-socialistes » (écrivains

journalistes, économistes, etc.), l'occupation de la radio-télévision

et le rétablissement de la censure. Des passages tronqués des Deux

mille mots (surtout l'expression même par les armes) furent publiés

dans la presse soviétique qui lança une campagne véhémente

contre les révisionnistes et les contre-révolutionnaires tchécoslo-

vaques. Le 28 juin, des milliers d'ouvriers, d'intellectuels, d'em-

ployés écrivirent aux journaux qui avaient publié le texte (Literarni

Listy, Prace, organe des syndicats, Zemedelské Noviny, organe des

Le soir du 27 juin, un député exigea l'intervention des milices

populaires, l'arrestation des « éléments anti-socialistes » (écrivains

journalistes, économistes, etc.), l'occupation de la radio-télévision

et le rétablissement de la censure. Des passages tronqués des Deux

mille mots (surtout l'expression même par les armes) furent publiés

dans la presse soviétique qui lança une campagne véhémente

contre les révisionnistes et les contre-révolutionnaires tchécoslo-

vaques. Le 28 juin, des milliers d'ouvriers, d'intellectuels, d'em-

ployés écrivirent aux journaux qui avaient publié le texte (Literarni

Listy, Prace, organe des syndicats, Zemedelské Noviny, organe des

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE

203

coopératives agricoles) pour s'en solidariser. Des centaines de

« Comités ouvriers pour la défenses de la liberté d'expression »

surgirent dans les usines.

« Comités ouvriers pour la défenses de la liberté d'expression »

surgirent dans les usines.

Le Parti et le gouvernement eurent une réaction assez ambiguë.

Il leur fallait condamner les Deux milles mots pour apaiser les

adversaires intérieurs et étrangers de la démocratisation, mais sans

s'aliéner pour autant le soutien des progressistes et, surtout, du

peuple qui avait réagi favorablement à l'appel. Aussi, dans leurs

discours, les dirigeants ne mirent-ils en doute ni l'esprit socialiste

de ce texte, ni l'honnêteté de ses auteurs, tout en mettant en garde

contre les tentatives de déborder le Parti. En fait, l'équipe de

Dubcek avait compris que le temps de la modération était révolu

et qu'il lui fallait s'appuyer franchement sur les progressistes.

Il leur fallait condamner les Deux milles mots pour apaiser les

adversaires intérieurs et étrangers de la démocratisation, mais sans

s'aliéner pour autant le soutien des progressistes et, surtout, du

peuple qui avait réagi favorablement à l'appel. Aussi, dans leurs

discours, les dirigeants ne mirent-ils en doute ni l'esprit socialiste

de ce texte, ni l'honnêteté de ses auteurs, tout en mettant en garde

contre les tentatives de déborder le Parti. En fait, l'équipe de

Dubcek avait compris que le temps de la modération était révolu

et qu'il lui fallait s'appuyer franchement sur les progressistes.

Ce changement d'attitude devint perceptible en juillet, au cours

des assemblées de base du Parti qui désignaient les délégués au

Congrès du 9 septembre. Une unité et une discipline sans précédent

régnaient dans le pays. Il fallait éviter de donner des prétextes

d'intervention aux adversaires intérieurs et extérieurs. Mais per-

sonne n'imaginait que les troupes soviétiques qui, après les manœu-

vres d'été, s'étaient incrustées en Tchécoslovaquie, pouvaient être

la tête de pont d'une invasion. Leur retrait, les conférences de

Cierna et de Bratislava rassurèrent les inquiets. Le 21 août fut

une surprise complète.

des assemblées de base du Parti qui désignaient les délégués au

Congrès du 9 septembre. Une unité et une discipline sans précédent

régnaient dans le pays. Il fallait éviter de donner des prétextes

d'intervention aux adversaires intérieurs et extérieurs. Mais per-

sonne n'imaginait que les troupes soviétiques qui, après les manœu-

vres d'été, s'étaient incrustées en Tchécoslovaquie, pouvaient être

la tête de pont d'une invasion. Leur retrait, les conférences de

Cierna et de Bratislava rassurèrent les inquiets. Le 21 août fut

une surprise complète.

Plusieurs leçons peuvent être tirées de l'intervention soviétique :

i° Elle a complètement bouleversé le rapport des forces politiques

en Tchécoslovaquie. Conservateurs, centristes, progressistes ;

jeunes, ouvriers, paysans, intellectuels, tout le monde s'est uni

pour défendre non seulement le pays, mais une conception démo-

cratique du socialisme. L'union s'est faite derrière le Parti et ses

dirigeants, avec une discipline sans bavures, ce qui montre que

les éléments anti-socialistes n'étaient qu'une infime minorité, sans

aucune autorité, bien incapable de renverser le régime.

en Tchécoslovaquie. Conservateurs, centristes, progressistes ;

jeunes, ouvriers, paysans, intellectuels, tout le monde s'est uni

pour défendre non seulement le pays, mais une conception démo-

cratique du socialisme. L'union s'est faite derrière le Parti et ses

dirigeants, avec une discipline sans bavures, ce qui montre que

les éléments anti-socialistes n'étaient qu'une infime minorité, sans

aucune autorité, bien incapable de renverser le régime.

2° La résistance passive fut organisée en fait par des éléments

progressistes du Parti, qui assumèrent une fonction d'avant-garde.

progressistes du Parti, qui assumèrent une fonction d'avant-garde.

3° Tous les moyens à la disposition du gouvernement et du Parti

(radio, imprimeries, papier, services de renseignements, etc.)

passèrent aux mains de la Résistance. La clandestinité était légale,

et inversement.

(radio, imprimeries, papier, services de renseignements, etc.)

passèrent aux mains de la Résistance. La clandestinité était légale,

et inversement.

4° Ce qui n'avait pu être réalisé en six mois de démocratisation

fut accompli en quelques jours : épuration et démantèlement de la

fut accompli en quelques jours : épuration et démantèlement de la

204 LES TEMPS MODERNES

police politique, récupération des milices populaires au service de

la démocratisation, neutralisation des staliniens au sein des divers

appareils, repolitisation de la population.

la démocratisation, neutralisation des staliniens au sein des divers

appareils, repolitisation de la population.

5° Des erreurs de jugement avaient manifestement été commises

par les progressistes. Ils avaient sous-estime le danger extérieur et,

plus particulièrement, la crise intérieure de l'Union soviétique où

staliniens et anti-staliniens s'affrontent au sein du parti et du

gouvernement. Le pouvoir des premiers est devenu beaucoup

plus fragile qu'on ne l'avait pensé. L'intervention en Tchécoslo-

vaquie doit être comprise comme une réaction de défense de l'appa-

reil stalinien qui, se sentant menacé et en position de faiblesse,

craint par-dessus tout la contagion en Union soviétique du proces-

sus de démocratisation tchécoslovaque.

par les progressistes. Ils avaient sous-estime le danger extérieur et,

plus particulièrement, la crise intérieure de l'Union soviétique où

staliniens et anti-staliniens s'affrontent au sein du parti et du

gouvernement. Le pouvoir des premiers est devenu beaucoup

plus fragile qu'on ne l'avait pensé. L'intervention en Tchécoslo-

vaquie doit être comprise comme une réaction de défense de l'appa-

reil stalinien qui, se sentant menacé et en position de faiblesse,

craint par-dessus tout la contagion en Union soviétique du proces-

sus de démocratisation tchécoslovaque.

6° Les progressistes avaient surestimé, d'autre part, la capacité

d'analyse des dirigeants soviétiques. Ils avaient cru que ceux-ci

faisaient la même analyse qu'eux-mêmes, à savoir : il n'y a aucune

comparaison possible entre la Tchécoslovaquie en 1968 et la Hongrie

en 1956. En Hongrie, au cours de la seconde phase de l'insurrection,

une contre-révolution était en cours, le Parti s'était désintégré,

le retrait du Pacte de Varsovie était annoncé, la restauration du

capitalisme était un danger réel. En Tchécoslovaquie, rien de tel :

le Parti était fort et populaire, le socialisme allait sortir consolidé

de l'évolution en cours, donc un nouveau «Budapest » n'avait aucune

raison d'être.

d'analyse des dirigeants soviétiques. Ils avaient cru que ceux-ci

faisaient la même analyse qu'eux-mêmes, à savoir : il n'y a aucune

comparaison possible entre la Tchécoslovaquie en 1968 et la Hongrie

en 1956. En Hongrie, au cours de la seconde phase de l'insurrection,

une contre-révolution était en cours, le Parti s'était désintégré,

le retrait du Pacte de Varsovie était annoncé, la restauration du

capitalisme était un danger réel. En Tchécoslovaquie, rien de tel :

le Parti était fort et populaire, le socialisme allait sortir consolidé

de l'évolution en cours, donc un nouveau «Budapest » n'avait aucune

raison d'être.

En rééditant, le 21 août, le coup de 1956, « à la demande de

dirigeants tchécoslovaques », les Soviétiques montrèrent à la fois

l'erreur des progressistes et leur propre méconnaissance de la

situation. Aucun dirigeant tchécoslovaque ne se prêta à une « colla-

boration ». Visiblement, le groupe dirigeant soviétique avait perdu

tout sens des réalités et de l'analyse politiques.

dirigeants tchécoslovaques », les Soviétiques montrèrent à la fois

l'erreur des progressistes et leur propre méconnaissance de la

situation. Aucun dirigeant tchécoslovaque ne se prêta à une « colla-

boration ». Visiblement, le groupe dirigeant soviétique avait perdu

tout sens des réalités et de l'analyse politiques.

7° Au temps où ils cherchaient à prévoir les pressions que pour-

raient exercer les Soviétiques, les progressistes avaient naïvement

exclu le recours à la force brutale et à la terreur stalinienne. Ils

s'étaient trompés. La menace sous laquelle Dubcek et Svoboda

signèrent le compromis de Moscou, c'était la menace de liquida-

tion physique de l'intelligentsia tchécoslovaque. Autant dire que

le stalinisme, condamné par l'histoire, en est réduit à user de la

terreur et de la violence, et qu'il est devenu la force anti-socialiste

par excellence au sein du socialisme.

raient exercer les Soviétiques, les progressistes avaient naïvement

exclu le recours à la force brutale et à la terreur stalinienne. Ils

s'étaient trompés. La menace sous laquelle Dubcek et Svoboda

signèrent le compromis de Moscou, c'était la menace de liquida-

tion physique de l'intelligentsia tchécoslovaque. Autant dire que

le stalinisme, condamné par l'histoire, en est réduit à user de la

terreur et de la violence, et qu'il est devenu la force anti-socialiste

par excellence au sein du socialisme.

8° Malgré les apparences, les Tchécoslovaques ont pris un certain

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE

205

nombre d'avantages. Les dirigeants soviétiques ont dû reconnaître

l'équipe de Dubcek ; par conséquent, les staliniens tchécoslovaques

sont définitivement éliminés. Les vieux mythes sont morts ; les

liens affectifs avec l'Union soviétique rompus ; celle-ci ne repré-

sente plus qu'une force de coercition. L'intervention militaire en

Tchécoslovaquie accélère l'évolution de la crise au sein du P.C.U.S.,

crise qui ne manquera pas de gagner les autres pays de l'Est. A ce

moment, le processus de démocratisation reprendra avec plus de

vigueur encore en Tchécoslovaquie. Tout y a été remis en question ;

les demi-mesures n'y seront plus acceptables ; le peuple, momenta-

nément subjugué, y a pris conscience de sa force.

l'équipe de Dubcek ; par conséquent, les staliniens tchécoslovaques

sont définitivement éliminés. Les vieux mythes sont morts ; les

liens affectifs avec l'Union soviétique rompus ; celle-ci ne repré-

sente plus qu'une force de coercition. L'intervention militaire en

Tchécoslovaquie accélère l'évolution de la crise au sein du P.C.U.S.,

crise qui ne manquera pas de gagner les autres pays de l'Est. A ce

moment, le processus de démocratisation reprendra avec plus de

vigueur encore en Tchécoslovaquie. Tout y a été remis en question ;

les demi-mesures n'y seront plus acceptables ; le peuple, momenta-

nément subjugué, y a pris conscience de sa force.

Pour le moment, la menace d'une seconde intervention sovié-

tique pèse sur la Tchécoslovaquie. Les « réalistes », par leur poli-

tique du « moindre mal » et des concessions graduelles, se heur-

teront inévitablement à l'opposition des progressistes. Ceux-ci,

plus expérimentés, s'organiseront au sein du Parti, étudieront les

changements en cours au sein de P.C.U.S., chercheront à coordonner

leurs positions et leurs actions avec l'opposition socialiste des autres

Partis d'Europe orientale. La phase des oppositions socialistes au

sein du socialisme est ouverte. La lutte pour la liquidation du

stalinisme commence pour de bon.

tique pèse sur la Tchécoslovaquie. Les « réalistes », par leur poli-

tique du « moindre mal » et des concessions graduelles, se heur-

teront inévitablement à l'opposition des progressistes. Ceux-ci,

plus expérimentés, s'organiseront au sein du Parti, étudieront les

changements en cours au sein de P.C.U.S., chercheront à coordonner

leurs positions et leurs actions avec l'opposition socialiste des autres

Partis d'Europe orientale. La phase des oppositions socialistes au

sein du socialisme est ouverte. La lutte pour la liquidation du

stalinisme commence pour de bon.

(iei septembre ig68)

Ilios IANNAKAKIS

Rossana Rossanda

LES ÉTUDIANTS

COMME SUJET POLITIQUE *

COMME SUJET POLITIQUE *

Une thèse révèle sa portée politique réelle non seulement

par son contenu propre mais aussi par son insertion dans un

contexte donné. Indépendamment des pièges « idéologiques »

dans lesquels le mouvement étudiant risque de tomber et

tombe parfois, ce qui lui confère sa dimension politique réelle

est le fait que sa révolte contre les institutions les plus sacrées

et les plus respectables éclate au cours de la plus vaste ten-

tative réformiste entreprise en Italie. Or, la contestation

des étudiants vise essentiellement l'image « neutre » de l'État

et des superstructures ; et dans leurs polémiques, la critique

léniniste de la nature de l'État, parfois réinterprétée scienti-

fiquement, plus souvent traduite de façon spontanée, réap-

paraît sans cesse. Par conséquent, le mouvement étudiant

acquiert le caractère indéniable d'une formation de gauche ;

l'ambiguïté de ses formulations se dissout, vu leur portée

politique effective. Le mouvement entier se veut donc et

est anticapitaliste ; partant, il doit définir son programme

par rapport au système capitaliste et aux forces d'opposition.

C'est alors que s'amorce, au début de l'année, la période la

plus agitée du mouvement. Les étudiants refusent le premier

choix possible, celui d'adopter le programme des partis

existants, d'y entrer ou de jouer un rôle d'appoint ; il est vrai

que peu nombreux sont ceux qui envisagent cette possibilité,

bien qu'elle se pose concrètement à l'égard du P.C.I. et du

P.S.I.U.P. Le mouvement ne se considère donc point comme

par son contenu propre mais aussi par son insertion dans un

contexte donné. Indépendamment des pièges « idéologiques »

dans lesquels le mouvement étudiant risque de tomber et

tombe parfois, ce qui lui confère sa dimension politique réelle

est le fait que sa révolte contre les institutions les plus sacrées

et les plus respectables éclate au cours de la plus vaste ten-

tative réformiste entreprise en Italie. Or, la contestation

des étudiants vise essentiellement l'image « neutre » de l'État

et des superstructures ; et dans leurs polémiques, la critique

léniniste de la nature de l'État, parfois réinterprétée scienti-

fiquement, plus souvent traduite de façon spontanée, réap-

paraît sans cesse. Par conséquent, le mouvement étudiant

acquiert le caractère indéniable d'une formation de gauche ;

l'ambiguïté de ses formulations se dissout, vu leur portée

politique effective. Le mouvement entier se veut donc et

est anticapitaliste ; partant, il doit définir son programme

par rapport au système capitaliste et aux forces d'opposition.

C'est alors que s'amorce, au début de l'année, la période la

plus agitée du mouvement. Les étudiants refusent le premier

choix possible, celui d'adopter le programme des partis

existants, d'y entrer ou de jouer un rôle d'appoint ; il est vrai

que peu nombreux sont ceux qui envisagent cette possibilité,

bien qu'elle se pose concrètement à l'égard du P.C.I. et du

P.S.I.U.P. Le mouvement ne se considère donc point comme

* L'auteur de ce texte —• extrait de L'Anna degli Studenti. DE DONATO,

Bari, 1968 — est membre du Comité central du Parti communiste italien

et a été, sous la précédente législature, pj3rte-parole du groupe parlemen-

taire communiste pour les questions d'Éducation nationale.

Bari, 1968 — est membre du Comité central du Parti communiste italien

et a été, sous la précédente législature, pj3rte-parole du groupe parlemen-

taire communiste pour les questions d'Éducation nationale.

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE

2O7

filiation, même hérétique, d'une de ces forces ; il est, en effet,

la seule grande formation politique de jeunes, formation de

masse, qui ne soit ni formée par un parti, ni issue d'une

scission. Sa propre originalité organisationnelle produit avant

tout une solide méfiance à l'égard de la structure et des

procédés des partis ; l'égalitarisme étudiant s'oppose à la

centralisation verticale et rigide de ceux-ci. Ici le mouvement

achoppe à une difficulté, et ne la surmonte pas. Sa critique,

en fait, ne porte point sur la dégénérescence du centralisme,

mais sur le centralisme « tout court ». S'il adopte la critique

léniniste de l'État, il n'en accepte pas la conception du parti

de classe et son fondement théorique, à savoir : l'idée d'une

révolution non pas comme processus spontané, mais fondée

de façon scientifique et univoque et donc guidée par un ins-

trument unitaire : le parti.

la seule grande formation politique de jeunes, formation de

masse, qui ne soit ni formée par un parti, ni issue d'une

scission. Sa propre originalité organisationnelle produit avant

tout une solide méfiance à l'égard de la structure et des

procédés des partis ; l'égalitarisme étudiant s'oppose à la

centralisation verticale et rigide de ceux-ci. Ici le mouvement

achoppe à une difficulté, et ne la surmonte pas. Sa critique,

en fait, ne porte point sur la dégénérescence du centralisme,

mais sur le centralisme « tout court ». S'il adopte la critique

léniniste de l'État, il n'en accepte pas la conception du parti

de classe et son fondement théorique, à savoir : l'idée d'une

révolution non pas comme processus spontané, mais fondée

de façon scientifique et univoque et donc guidée par un ins-

trument unitaire : le parti.

Sur ce point, de toutes parts, la leçon lui sera faite, aussi

bien par les partis communistes que par leurs dissidences,

les « marxistes-léninistes » et, surtout en France, par les

trotskystes. Mais le mouvement s'avérera imperméable à ce

type de pressions. La défiance à l'égard de constructions

idéologiques passées, et, avant tout, les leçons de l'expérience

— la formation et l'élargissement du mouvement grâce à la

pratique des assemblées — furent, en général, les seules

raisons invoquées. Par exemple, quelques mois après l'occu-

pation de Turin, lorsque les limites de l'hyper-démocratie du

système des assemblées seront évidentes, vu les difficultés à

élaborer une ligne directrice cohérente et vu l'effritement

permanent du mouvement, toute tentative d'unification et

d'institutionalisation lui apparaît mutilante et paralysante,

même si elle adopte des formes plus souples que celles d'un

parti. En quelque sorte, le mouvement vit cette contradiction

à la fois comme potentialité et comme limite. Durant les

événements français, même face à des tâches urgentes, le

passage à une amorce d'unification ne s'est point accompli ;

l'unité ne s'est faite que lors des heurts. En France, le drapeau

noir de l'anarchie se greffa sur cette situation; mais s'agit-il

véritablement du courant idéologique traditionnel de l'anar-

chie? D'un pays à l'autre, la problématique est différente ;

en France vu les tendances au spontanéisme et à la démocratie

directe, il s'agit plus d'anarcho-syndicalisme que d'anarchie.

bien par les partis communistes que par leurs dissidences,

les « marxistes-léninistes » et, surtout en France, par les

trotskystes. Mais le mouvement s'avérera imperméable à ce

type de pressions. La défiance à l'égard de constructions

idéologiques passées, et, avant tout, les leçons de l'expérience

— la formation et l'élargissement du mouvement grâce à la

pratique des assemblées — furent, en général, les seules

raisons invoquées. Par exemple, quelques mois après l'occu-

pation de Turin, lorsque les limites de l'hyper-démocratie du

système des assemblées seront évidentes, vu les difficultés à

élaborer une ligne directrice cohérente et vu l'effritement

permanent du mouvement, toute tentative d'unification et

d'institutionalisation lui apparaît mutilante et paralysante,

même si elle adopte des formes plus souples que celles d'un

parti. En quelque sorte, le mouvement vit cette contradiction

à la fois comme potentialité et comme limite. Durant les

événements français, même face à des tâches urgentes, le

passage à une amorce d'unification ne s'est point accompli ;

l'unité ne s'est faite que lors des heurts. En France, le drapeau

noir de l'anarchie se greffa sur cette situation; mais s'agit-il

véritablement du courant idéologique traditionnel de l'anar-

chie? D'un pays à l'autre, la problématique est différente ;

en France vu les tendances au spontanéisme et à la démocratie

directe, il s'agit plus d'anarcho-syndicalisme que d'anarchie.

ao8

Les communistes insistèrent avant tout sur les limites de

la spontanéité et sur la dispersion des forces, soit lors de la

réunion des « Fattocchie » à mi-février, soit lors de la confé-

rence nationale de Florence, à mi-mars.

la spontanéité et sur la dispersion des forces, soit lors de la

réunion des « Fattocchie » à mi-février, soit lors de la confé-

rence nationale de Florence, à mi-mars.

Lors de ces réunions, dans les articles de Claudio Petruc-

cioli ainsi que dans les colonnes consacrées par Rinascita au

mouvement étudiant1, jamais n'apparaît la demande d'une

adhésion au parti, puisque l'autonomie du mouvement est

chose acquise. Cependant, on soulignera la faiblesse qui

atteint le mouvement, vu le manque d'un « moment », donc

d'une perspective, unitaire. A cette argumentation les étu-

diants communistes répondent : « Oui, c'est vrai, mais les

conditions d'une unité ne sont pas mûres. »

cioli ainsi que dans les colonnes consacrées par Rinascita au

mouvement étudiant1, jamais n'apparaît la demande d'une

adhésion au parti, puisque l'autonomie du mouvement est

chose acquise. Cependant, on soulignera la faiblesse qui

atteint le mouvement, vu le manque d'un « moment », donc

d'une perspective, unitaire. A cette argumentation les étu-

diants communistes répondent : « Oui, c'est vrai, mais les

conditions d'une unité ne sont pas mûres. »

Le mouvement se limite donc à un rassemblement rendu

possible par les rencontres entre dirigeants des différentes

Écoles, dirigeants d'ailleurs démunis de tout mandat. Dans

Mondo nuovo, Asor Rosa va plus loin, il critique les limites

d'une révolte « qui se veut globale et pense échapper aux

problème du Parti », le cadre des médiations entre la lutte

universitaire et la lutte de classe étant représenté par le

Parti. Oublier cela, c'est, selon Asor Rosa, risquer de tomber

dans un curieux paradoxe. Parti de la correcte exigence

d'engager une lutte directe et globale contre le système, on

finit — négligeant la fonction de direction du mouvement

ouvrier — par accepter une fragmentation, une « sectoriali-

sation » de la lutte, ce qui revient proprement à se mettre du

côté du système... « Dans ce sens l'autonomie du mouvement

étudiant finit par en être la plus grave et insurmontable

limite a ». « Sans parti, pas de révolution » affirment tout net

les « marxistes-léninistes 3 », s'adressant non seulement aux

pro-castristes ou aux tendances analogues, mais évidemment

au mouvement étudiant tout entier. Le mouvement étudiant

oscille donc entre l'impossibilité de se donner une structure

possible par les rencontres entre dirigeants des différentes

Écoles, dirigeants d'ailleurs démunis de tout mandat. Dans

Mondo nuovo, Asor Rosa va plus loin, il critique les limites

d'une révolte « qui se veut globale et pense échapper aux

problème du Parti », le cadre des médiations entre la lutte

universitaire et la lutte de classe étant représenté par le

Parti. Oublier cela, c'est, selon Asor Rosa, risquer de tomber

dans un curieux paradoxe. Parti de la correcte exigence

d'engager une lutte directe et globale contre le système, on

finit — négligeant la fonction de direction du mouvement

ouvrier — par accepter une fragmentation, une « sectoriali-

sation » de la lutte, ce qui revient proprement à se mettre du

côté du système... « Dans ce sens l'autonomie du mouvement

étudiant finit par en être la plus grave et insurmontable

limite a ». « Sans parti, pas de révolution » affirment tout net

les « marxistes-léninistes 3 », s'adressant non seulement aux

pro-castristes ou aux tendances analogues, mais évidemment

au mouvement étudiant tout entier. Le mouvement étudiant

oscille donc entre l'impossibilité de se donner une structure

1. Cf. Claudio PETRUCCIOLI : « L'Assemblée et la délégation » in Rinascita

22 mars 1968 (voir : T.M., mai-juin 1968) ; débat des étudiants in Contem-

poraneo-Rinascita, 23 février 1968 ; débat entre Ottavio Cecchi et Giulio

Chiesa dans le numéro du 8 mars 1968 ; de plus, voir encore les articles

de Petruccioli dans les numéros du 17 février 1968 (« Dans l'Université

et au-dehors ») et du 12 avril 1968.

22 mars 1968 (voir : T.M., mai-juin 1968) ; débat des étudiants in Contem-

poraneo-Rinascita, 23 février 1968 ; débat entre Ottavio Cecchi et Giulio

Chiesa dans le numéro du 8 mars 1968 ; de plus, voir encore les articles

de Petruccioli dans les numéros du 17 février 1968 (« Dans l'Université

et au-dehors ») et du 12 avril 1968.

2. Cf. Alberto ASOR ROSA : « Lutte politique et lutte universitaire »,

in Mondo Nuovo (organe du P.S.I.U.P.), du n février 1968, p. 17.

in Mondo Nuovo (organe du P.S.I.U.P.), du n février 1968, p. 17.

3. Cf. Lavoro Politico (organe théorique du Parti communiste d'Italie,

tendance pro-chinoise), n° 7, mai 1968 : « Sans parti pas de révolution ».

tendance pro-chinoise), n° 7, mai 1968 : « Sans parti pas de révolution ».

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE

20Q

unitaire et l'impossibilité de concevoir une structure et un

processus révolutionnaire qui ne se réduise pas au schéma

léniniste du parti, et de ce fait à une discussion sur le pro-

blème du « vrai » parti révolutionnaire. A un certain moment,

quelques leaders étudiants penseront le constituer, selon le

modèle d'une formation extra-parlementaire, imitant, en

partie, l'expérience du S.D.S. Au cours du mois de mars,

cette idée fut avancée, puis écartée, vu le poids même du

mouvement ouvrier italien organisé et vu l'impossibilité

d'appliquer à la société italienne l'analyse développée en

Allemagne par le S.D.S. ; d'où la rapide disparition d'une

conception qui reproduit schématiquement dans notre pays

les théories de Marcuse sur les rôles respectifs des classes,

sur l'intégration de la classe ouvrière et la fonction des

groupes « marginaux ». En fait, pour construire le « vrai »

parti révolutionnaire, il faut au préalable s'affirmer comme

la « vraie » classe révolutionnaire. Or, le mouvement étudiant

italien, indépendamment de quelques outrances polémiques,

n'adoptera jamais une telle position. L'équivalent italien du

« dutschkisme » peut à peine être découvert dans les groupes

de Turin, dirigés par Viale et Bobbio qui, pour justifier un

rôle prédominant des étudiants, se voient obligés de réduire

la nature du capitalisme à un système de pouvoirs, restrei-

gnant la notion de classe et ramenant la totalité de la dialec-

tique politique à la subjectivité révolutionnaire, quel que soit

le « lieu » social où elle se manifeste 4. Mais ils ne peuvent en

tirer un fondement théorique suffisant, justifiant l'identifi-

cation des étudiants au « parti de la révolution ».

processus révolutionnaire qui ne se réduise pas au schéma

léniniste du parti, et de ce fait à une discussion sur le pro-

blème du « vrai » parti révolutionnaire. A un certain moment,

quelques leaders étudiants penseront le constituer, selon le

modèle d'une formation extra-parlementaire, imitant, en

partie, l'expérience du S.D.S. Au cours du mois de mars,

cette idée fut avancée, puis écartée, vu le poids même du

mouvement ouvrier italien organisé et vu l'impossibilité

d'appliquer à la société italienne l'analyse développée en

Allemagne par le S.D.S. ; d'où la rapide disparition d'une

conception qui reproduit schématiquement dans notre pays

les théories de Marcuse sur les rôles respectifs des classes,

sur l'intégration de la classe ouvrière et la fonction des

groupes « marginaux ». En fait, pour construire le « vrai »

parti révolutionnaire, il faut au préalable s'affirmer comme

la « vraie » classe révolutionnaire. Or, le mouvement étudiant

italien, indépendamment de quelques outrances polémiques,

n'adoptera jamais une telle position. L'équivalent italien du

« dutschkisme » peut à peine être découvert dans les groupes

de Turin, dirigés par Viale et Bobbio qui, pour justifier un

rôle prédominant des étudiants, se voient obligés de réduire

la nature du capitalisme à un système de pouvoirs, restrei-

gnant la notion de classe et ramenant la totalité de la dialec-

tique politique à la subjectivité révolutionnaire, quel que soit

le « lieu » social où elle se manifeste 4. Mais ils ne peuvent en

tirer un fondement théorique suffisant, justifiant l'identifi-

cation des étudiants au « parti de la révolution ».

En réalité, aussi bien la difficile évolution du mouvement

que les rapports avec les forces politiques trahissent la diffi-

culté que produit dans la théorisation orthodoxe du processus

révolutionnaire et donc du parti, l'éclatement d'une contra-

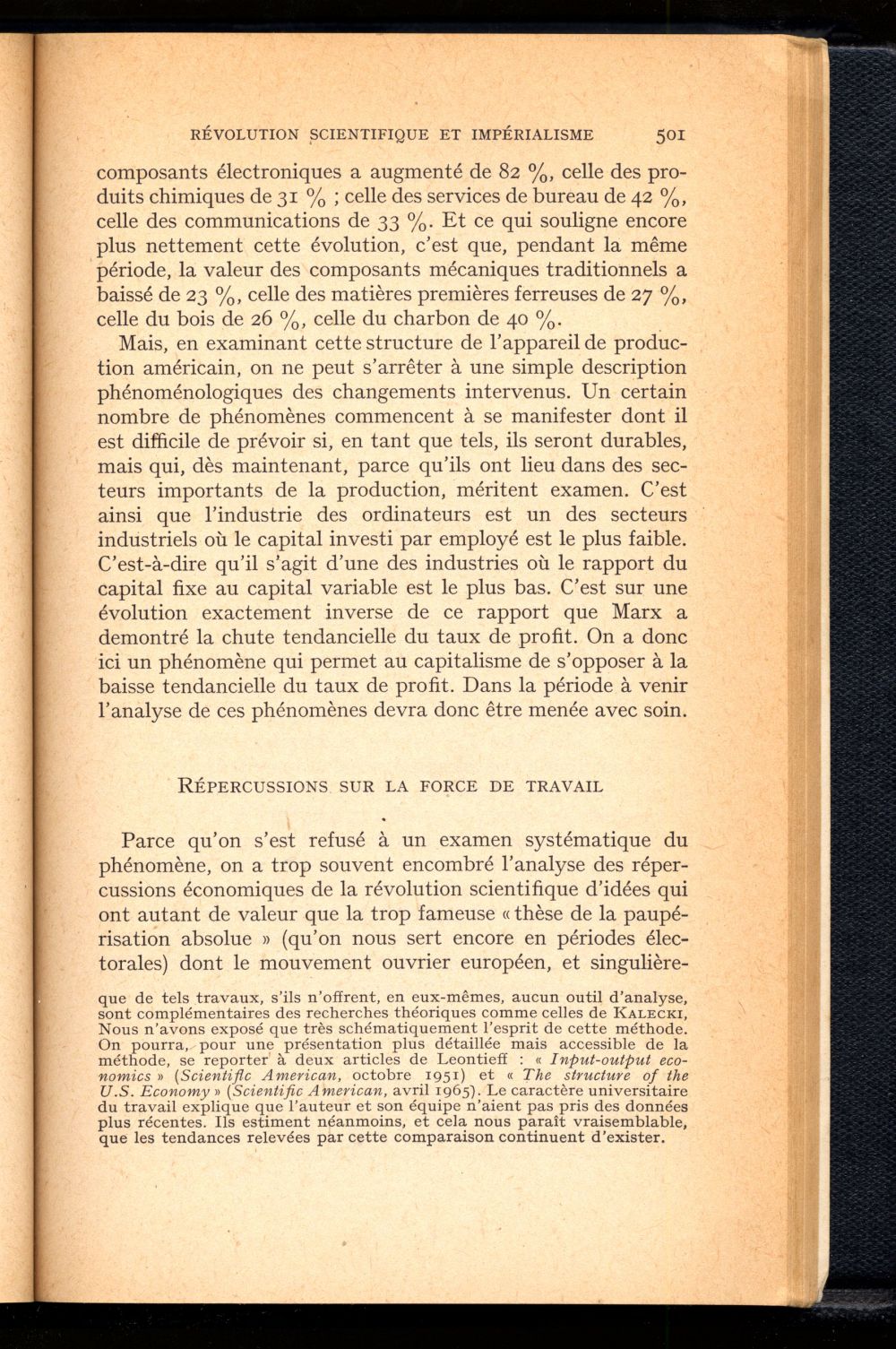

diction et d'une protestation de ce type. Au cours d'une