L'Express

Thumbnail

LA RENAISSANCE

Jean-Jacques

Servan-Schreiber

Servan-Schreiber

IL n'y a plus de crise « univer-

sitaire », il n'y a plus de crise

« sociale » — il y a la Crise. Et

le passage, maintenant obligatoire,

de l'ordre ancien à un ordre nou-

veau. Le désordre, pour passer de

l'un à l'autre, s'est installé, dans

la vie des Français, si vite qu'on

demeure saisi. Et la question qui,

au-delà des revendications matériel-

les immédiates, nous est mainte-

nant posée, est si claire qu'on peut

y répondre sans hésitation.

sitaire », il n'y a plus de crise

« sociale » — il y a la Crise. Et

le passage, maintenant obligatoire,

de l'ordre ancien à un ordre nou-

veau. Le désordre, pour passer de

l'un à l'autre, s'est installé, dans

la vie des Français, si vite qu'on

demeure saisi. Et la question qui,

au-delà des revendications matériel-

les immédiates, nous est mainte-

nant posée, est si claire qu'on peut

y répondre sans hésitation.

L'abdication, de nouveau, de tou-

tes les responsabilités et de toutes

les décisions aux mains d'un seul

serait un contresens commis par

celui qui l'a proposé et un remanie-

ment demandé au nom de la crainte

à ceux auxquels il est offert.

tes les responsabilités et de toutes

les décisions aux mains d'un seul

serait un contresens commis par

celui qui l'a proposé et un remanie-

ment demandé au nom de la crainte

à ceux auxquels il est offert.

Il s'agit de prendre, par l'esprit

d'abord, la mesure de ce qui s'est

produit dans ce pays dont les des-

tinées n'appartiendront bientôt plus

qu'à lui-même, c'est-à-dire à chacun

de nous.

d'abord, la mesure de ce qui s'est

produit dans ce pays dont les des-

tinées n'appartiendront bientôt plus

qu'à lui-même, c'est-à-dire à chacun

de nous.

Comprendre la secousse actuelle,

c'est, avant tout, revenir aux véri-

tés élémentaires. En France, le fait

le plus important des dernières

années était, et reste, la rencontre

d'un ordre social, et politique, par-

ticulièrement rigide avec un chan-

gement industriel, technologique,

scientifique — donc intellectuel —

accéléré.

c'est, avant tout, revenir aux véri-

tés élémentaires. En France, le fait

le plus important des dernières

années était, et reste, la rencontre

d'un ordre social, et politique, par-

ticulièrement rigide avec un chan-

gement industriel, technologique,

scientifique — donc intellectuel —

accéléré.

LA première révolution indus-

trielle s'est achevée dans un

pays qui était encore, il y a

quinze ans, largement rural. La

deuxième révolution industrielle,

celle de l'énergie atomique, de l'au-

tomation, des communications spa-

tiales, de l'ordinateur, bouleverse

les secteurs les plus avancés. L'ou-

verture des frontières a mis toute

l'industrie française, et avec elle

toute la France, en demeure de

s'adapter ou de périr.

trielle s'est achevée dans un

pays qui était encore, il y a

quinze ans, largement rural. La

deuxième révolution industrielle,

celle de l'énergie atomique, de l'au-

tomation, des communications spa-

tiales, de l'ordinateur, bouleverse

les secteurs les plus avancés. L'ou-

verture des frontières a mis toute

l'industrie française, et avec elle

toute la France, en demeure de

s'adapter ou de périr.

En même temps, le déferlement

de la vague démographique, plus

puissante en France que dans les

pays voisins, a ébranlé toutes les

structures (et tout spécialement les

universités et les villes) conçues

pour un plus petit nombre. Elle se

combine avec une mutation psycho-

logique. Aucune des idéologies du

XVIIIe ou du xix' siècle ne paraît

correspondre aux problèmes nou-

veaux Le « capitalisme » ne nous

satisfait pas, et il est aux Etats-

Unis même en pleine mutation ;

mais le « socialisme », tel qu'il a

été mis en vigueur à l'Est, a échoué

sous sa forme première, et il est,

lui aussi, au début d'une révolution.

Le problème posé brutalement aux

Français était posé, progressive-

ment, partout en Europe ; nous

sommes les premiers à devoir

inventer.

de la vague démographique, plus

puissante en France que dans les

pays voisins, a ébranlé toutes les

structures (et tout spécialement les

universités et les villes) conçues

pour un plus petit nombre. Elle se

combine avec une mutation psycho-

logique. Aucune des idéologies du

XVIIIe ou du xix' siècle ne paraît

correspondre aux problèmes nou-

veaux Le « capitalisme » ne nous

satisfait pas, et il est aux Etats-

Unis même en pleine mutation ;

mais le « socialisme », tel qu'il a

été mis en vigueur à l'Est, a échoué

sous sa forme première, et il est,

lui aussi, au début d'une révolution.

Le problème posé brutalement aux

Français était posé, progressive-

ment, partout en Europe ; nous

sommes les premiers à devoir

inventer.

LA rigidité de la société française

demeurait fixe jusqu'à l'explo-

sion de mai 1968. Elle se pré-

sente sous deux aspects.

demeurait fixe jusqu'à l'explo-

sion de mai 1968. Elle se pré-

sente sous deux aspects.

D'abord, un système d'assurance

mutuelle contre le changement.

Cette assurance est recherchée par

les groupes dirigeants qui s'enten-

dent pour limiter l'accès à l'oli-

garchie qu'ils forment, en même

temps que pour réduire les risques

collectifs. Toutes les catégories et

toutes les professions se rangeaient

à des pratiques restrictives.

mutuelle contre le changement.

Cette assurance est recherchée par

les groupes dirigeants qui s'enten-

dent pour limiter l'accès à l'oli-

garchie qu'ils forment, en même

temps que pour réduire les risques

collectifs. Toutes les catégories et

toutes les professions se rangeaient

à des pratiques restrictives.

Ensuite, des structures basées sur

une autorité lointaine et qui ne se

discute pas. Partout, l'autoritarisme

des chefs et l'irresponsabilité des

subordonnés formaient un couple

dont les éléments se renforçaient

mutuellement. Si bien qu'on pou-

vait écrire, il y a huit mois : « La

présomption d'incompétence fabri-

que sans cesse ses propres confir-

mations, car elle refuse à ceux

qu'elle frappe l'occasion de montrer

ou d'acquérir le savoir-faire qui

leur est a priori dénié. Elle engen-

dre constamment des conduites

irresponsables et finit donc par

justifier la méfiance sur laquelle elle

repose.» («Le Défi américain,

page 222.)

une autorité lointaine et qui ne se

discute pas. Partout, l'autoritarisme

des chefs et l'irresponsabilité des

subordonnés formaient un couple

dont les éléments se renforçaient

mutuellement. Si bien qu'on pou-

vait écrire, il y a huit mois : « La

présomption d'incompétence fabri-

que sans cesse ses propres confir-

mations, car elle refuse à ceux

qu'elle frappe l'occasion de montrer

ou d'acquérir le savoir-faire qui

leur est a priori dénié. Elle engen-

dre constamment des conduites

irresponsables et finit donc par

justifier la méfiance sur laquelle elle

repose.» («Le Défi américain,

page 222.)

Chaque niveau hiérarchique vivait

dans l'isolement. Chaque catégorie

ayant ses privilèges, grands ou

petits, et aussi séparée que possible

du reste, l'ensemble formant une

juxtaposition de castes et de clans ;

la centralisation était universelle ;

et aucun changement, dès lors,

n'était possible.

dans l'isolement. Chaque catégorie

ayant ses privilèges, grands ou

petits, et aussi séparée que possible

du reste, l'ensemble formant une

juxtaposition de castes et de clans ;

la centralisation était universelle ;

et aucun changement, dès lors,

n'était possible.

Sous l'effet de cette rencontre

entre le changement moderne et

une société rigidifiée, le pays s'est

mis à poursuivre deux objectifs

contradictoires : sa croissance éco-

nomique et la conservation de son

vieux dispositif politique.

entre le changement moderne et

une société rigidifiée, le pays s'est

mis à poursuivre deux objectifs

contradictoires : sa croissance éco-

nomique et la conservation de son

vieux dispositif politique.

Si ce dispositif n'a pas été détruit

plus vite, c'est qu'il protégeait des

habitudes auxquelles les Français

restaient profondément attachés. Un

certain individualisme est plus à

l'aise dans la contestation irrespon-

sable, ou dans l'autorité absolue,

que dans la négociation perma-

nente, le compromis, le travail

d'équipe.

plus vite, c'est qu'il protégeait des

habitudes auxquelles les Français

restaient profondément attachés. Un

certain individualisme est plus à

l'aise dans la contestation irrespon-

sable, ou dans l'autorité absolue,

que dans la négociation perma-

nente, le compromis, le travail

d'équipe.

Mais l'idée de la croissance, du

mieux-être, du progrès indéfini —

qui est la marque même de notre

époque, dans tout le monde indus-

triel, à l'Est comme à l'Ouest —

s'est parallèlement installée dans

les esprits au point que personne

ne considère plus comme tolérable

un arrêt de l'expansion.

mieux-être, du progrès indéfini —

qui est la marque même de notre

époque, dans tout le monde indus-

triel, à l'Est comme à l'Ouest —

s'est parallèlement installée dans

les esprits au point que personne

ne considère plus comme tolérable

un arrêt de l'expansion.

C'EST ce contexte qui permet d'in-

terpréter le formidable mou-

vement des étudiants et des

ouvriers.

terpréter le formidable mou-

vement des étudiants et des

ouvriers.

Il n'est pas principalement un

mouvement de revendications maté-

rielles. Il y a certes toujours des

revendications latentes de niveau de

vie qui ont pu trouver dans la

mouvement de revendications maté-

rielles. Il y a certes toujours des

revendications latentes de niveau de

vie qui ont pu trouver dans la

contagion insurrectionnelle l'occa-

sion de se manifester. Mais elles

n'expliquent ni le démarrage du

phénomène ni son débordement, si

rapide, si naturel, des étudiants sur

les ouvriers.

sion de se manifester. Mais elles

n'expliquent ni le démarrage du

phénomène ni son débordement, si

rapide, si naturel, des étudiants sur

les ouvriers.

Il n'est pas « socialiste » au sens

traditionnel et dogmatique du ter-

me. Il ne réclame pas l'instauration

d'une « démocratie populaire ». Ce

qu'il met en cause, ce n'est pas la

propriété, qui est traitée comme

un problème accessoire, mais au

premier chef, le pouvoir et l'auto-

rité. Il ne cherche pas à s'emparer

des moyens de production, mais des

centres de commandement. Tout se

passe comme si ceux qui y parti-

cipent avaient compris que l'enjeu

crucial des luttes modernes n'était

plus la propriété, mais, vraiment, le

pouvoir.

traditionnel et dogmatique du ter-

me. Il ne réclame pas l'instauration

d'une « démocratie populaire ». Ce

qu'il met en cause, ce n'est pas la

propriété, qui est traitée comme

un problème accessoire, mais au

premier chef, le pouvoir et l'auto-

rité. Il ne cherche pas à s'emparer

des moyens de production, mais des

centres de commandement. Tout se

passe comme si ceux qui y parti-

cipent avaient compris que l'enjeu

crucial des luttes modernes n'était

plus la propriété, mais, vraiment, le

pouvoir.

CE mouvement est d'abord une

mise en question radicale des

formes présentes de l'autorité

— à la limite de toute autorité. On

y distingue une manifestation clas-

sique du démon français de l'anar-

chie, qui n'est encore une fois que

l'envers de l'autoritarisme, à la fois

sa cause et sa conséquence. Mais

on y distingue aussi le contraire :

une exigence de dignité qui conduit

naturellement à une candidature

aux responsabilités.

mise en question radicale des

formes présentes de l'autorité

— à la limite de toute autorité. On

y distingue une manifestation clas-

sique du démon français de l'anar-

chie, qui n'est encore une fois que

l'envers de l'autoritarisme, à la fois

sa cause et sa conséquence. Mais

on y distingue aussi le contraire :

une exigence de dignité qui conduit

naturellement à une candidature

aux responsabilités.

Tous ceux qui n'avaient pas, dans

notre pays, la chance d'appartenir

aux oligarchies dirigeantes souf-

fraient d'être traités en mineurs.

« La contestation ne porte pas seu-

lement sur des hommes ou des

institutions. Elle exprime la volonté

de millions de Français de ne plus

être considérés comme des sujets

dans une société dure, inhumaine

et conservatrice des privilèges, mais

de jouer pleinement leur rôle dans

une société qui soit la leur. »

(M. Pierre Mendès France, le 19

mai 1968.)

notre pays, la chance d'appartenir

aux oligarchies dirigeantes souf-

fraient d'être traités en mineurs.

« La contestation ne porte pas seu-

lement sur des hommes ou des

institutions. Elle exprime la volonté

de millions de Français de ne plus

être considérés comme des sujets

dans une société dure, inhumaine

et conservatrice des privilèges, mais

de jouer pleinement leur rôle dans

une société qui soit la leur. »

(M. Pierre Mendès France, le 19

mai 1968.)

Cette revendication de libre dé-

termination est générale. Réaction

contre le carcan des règles imper-

sonnelles dont personne ne peut

plus dire d'où elles viennent ni

pourquoi elles sont là, et qui ren-

dent impossibles le dialogue, et la

simple fraternité.

termination est générale. Réaction

contre le carcan des règles imper-

sonnelles dont personne ne peut

plus dire d'où elles viennent ni

pourquoi elles sont là, et qui ren-

dent impossibles le dialogue, et la

simple fraternité.

ANS l'arrêt total et presque su-

bit du travail en France, il

y a eu comme une méditation

silencieuse, une interrogation à par-

tir de zéro sur ce qu'il faudrait

faire, désormais, de ce pays et de

cette société.

bit du travail en France, il

y a eu comme une méditation

silencieuse, une interrogation à par-

tir de zéro sur ce qu'il faudrait

faire, désormais, de ce pays et de

cette société.

Cette méditation forcément con-

fuse n'a pu s'établir que parce que

des hommes ordinaires, et surtout

des jeunes, estiment que leurs diri-

geants ont fait faillite.

fuse n'a pu s'établir que parce que

des hommes ordinaires, et surtout

des jeunes, estiment que leurs diri-

geants ont fait faillite.

Là où un débat authentique, la

semaine dernière, a pu s'organiser

semaine dernière, a pu s'organiser

Déclaration des collaborateurs

de <c L'Express »

de <c L'Express »

Le numéro de « L'Express » de cette semaine ne paraît pas, en raison

des difficultés matérielles dans les imprimeries et les messageries.

des difficultés matérielles dans les imprimeries et les messageries.

Dans les heures historiques que traverse la France, tous les colla-

borateurs du journal — employés, cadres et journalistes — ont tenu à

être cependant présents, par la rédaction, l'impression et la distribution

de ce supplément spécial, comme ils ont été présents à la manifestation

populaire du 13 mai.

borateurs du journal — employés, cadres et journalistes — ont tenu à

être cependant présents, par la rédaction, l'impression et la distribution

de ce supplément spécial, comme ils ont été présents à la manifestation

populaire du 13 mai.

Solidaires des aspirations fondamentales exprimées par les étudiants

et les travailleurs en grève, tous les collaborateurs de « L'Express »

ont estimé qu'il était de leur devoir de continuer à participer, par

l'expression comme par l'action, au mouvement nouveau des idées

et des hommes, en faisant paraître ce supplément exceptionnel.

et les travailleurs en grève, tous les collaborateurs de « L'Express »

ont estimé qu'il était de leur devoir de continuer à participer, par

l'expression comme par l'action, au mouvement nouveau des idées

et des hommes, en faisant paraître ce supplément exceptionnel.

— entre étudiants et professeurs

dans l'Université, entre salariés et

cadres dans l'Entreprise — la

contestation pure, parfois violente,

s'est muée très rapidement en exi-

gence toute naturelle de responsa-

bilité.

dans l'Université, entre salariés et

cadres dans l'Entreprise — la

contestation pure, parfois violente,

s'est muée très rapidement en exi-

gence toute naturelle de responsa-

bilité.

Devant cette situation révolution-

naire, deux réponses peuvent être

envisagées : le repli ou le mouve-

ment.

naire, deux réponses peuvent être

envisagées : le repli ou le mouve-

ment.

E repli signifierait qu'on pré-

fère à tout l'ancien système

« sécurité - irresponsabilité -

stagnation ». On laisserait se re-

former à la fois le protectionnisme,

rendu inévitable par des conces-

sions démagogiques, et l'absolu-

tisme autoritaire, rendu indispen-

sable par le délire collectif. Dans

cette voie, ceux qui se sont insurgés

se trouveraient doublement dupés.

Les avantages matériels qu'ils ob-

tiendraient seraient fictifs, puisque

l'inflation viendrait vite les réduire

à néant. Les rapports de pouvoir

qu'ils entendaient remettre en

cause resteraient finalement in-

tacts.

fère à tout l'ancien système

« sécurité - irresponsabilité -

stagnation ». On laisserait se re-

former à la fois le protectionnisme,

rendu inévitable par des conces-

sions démagogiques, et l'absolu-

tisme autoritaire, rendu indispen-

sable par le délire collectif. Dans

cette voie, ceux qui se sont insurgés

se trouveraient doublement dupés.

Les avantages matériels qu'ils ob-

tiendraient seraient fictifs, puisque

l'inflation viendrait vite les réduire

à néant. Les rapports de pouvoir

qu'ils entendaient remettre en

cause resteraient finalement in-

tacts.

Ce repli entraînerait la réduction

du taux de croissance, et le déve-

loppement de l'insécurité.

du taux de croissance, et le déve-

loppement de l'insécurité.

LE mouvement, au contraire, si-

gnifierait deux choses :

gnifierait deux choses :

1. - La France accepte sans ré-

serve la compétition industrielle

qui résulte de l'ouverture de ses

frontières par le Marché commun

et redouble d'efforts pour faire face

à tous les « défis » de ce monde

nouveau.

serve la compétition industrielle

qui résulte de l'ouverture de ses

frontières par le Marché commun

et redouble d'efforts pour faire face

à tous les « défis » de ce monde

nouveau.

Si cela n'est pas considéré comme

une contrainte avec laquelle il n'est

pas question de transiger, notre

pays se sépare de l'aventure mo-

derne. Ou bien le romantisme de

la liberté qui a soudain resurgi se

prépare le plus triste réveil, ou

bien il débouche sur un usage sys-

tématique des ressources de la

science pour la libération des

hommes.

une contrainte avec laquelle il n'est

pas question de transiger, notre

pays se sépare de l'aventure mo-

derne. Ou bien le romantisme de

la liberté qui a soudain resurgi se

prépare le plus triste réveil, ou

bien il débouche sur un usage sys-

tématique des ressources de la

science pour la libération des

hommes.

2. - La France s'organise pour

faire de la responsabilité l'axe de

marche de la démocratie.

faire de la responsabilité l'axe de

marche de la démocratie.

Cela signifie en particulier :

• La multiplication des centres

d'initiatives et de décisions.

Il faut « augmenter les responsa-

bilités à tous les niveaux, miser

sur la confiance. Dans toutes les

professions, se rencontrent des

hommes dont le rendement serait

incomparable si on leur laissait plus

d'initiative, si on leur donnait, avec

des responsabilités plus larges, l'en-

vie et l'occasion d'apprendre, d'ima-

giner, d'agir. » ( « Le Défi améri-

cain », page 277.)

bilités à tous les niveaux, miser

sur la confiance. Dans toutes les

professions, se rencontrent des

hommes dont le rendement serait

incomparable si on leur laissait plus

d'initiative, si on leur donnait, avec

des responsabilités plus larges, l'en-

vie et l'occasion d'apprendre, d'ima-

giner, d'agir. » ( « Le Défi améri-

cain », page 277.)

• L'ouverture des castes et la

modification des rapports humains

à l'intérieur des hiérarchies.

modification des rapports humains

à l'intérieur des hiérarchies.

Il ne s'agit pas de supprimer la

distinction entre les gouvernants et

les gouvernés. Qui prétend abolir

cette distinction n'aboutit qu'à re-

constituer d'un côté un pouvoir

sans contrôle et, de l'autre, une

masse désarmée, comme l'a montré

l'exemple de l'Union soviétique.

distinction entre les gouvernants et

les gouvernés. Qui prétend abolir

cette distinction n'aboutit qu'à re-

constituer d'un côté un pouvoir

sans contrôle et, de l'autre, une

masse désarmée, comme l'a montré

l'exemple de l'Union soviétique.

Mais il faut faire en sorte que

les situations acquises dans l'oli-

garchie par grâce de naissance, de

richesse ou de relations ne puissent

pas se perpétuer dans l'incapacité

de ceux qui les détiennent.

les situations acquises dans l'oli-

garchie par grâce de naissance, de

richesse ou de relations ne puissent

pas se perpétuer dans l'incapacité

de ceux qui les détiennent.

• La recherche d'un nouveau

« consensus » collectif.

DE LA FRANCE

La leçon des années écoulées est

que le plus difficile n'est pas de

changer les techniques, mais de

transformer les mentalités. Si les

mentalités ne changent pas, les

techniques, nous l'avons vu, sont

rejetées ou mal utilisées. On ne

fera pas l'automation contre les

travailleurs, la modernisation de

l'agriculture sans les agriculteurs,

la conversion des mines contre les

mineurs. Par-delà les divisions poli-

tiques, qui seront naturelles dans

une démocratie reconstruite, la

base d'assentiment sur laquelle

s'appuient les pouvoirs doit être

beaucoup plus large.

que le plus difficile n'est pas de

changer les techniques, mais de

transformer les mentalités. Si les

mentalités ne changent pas, les

techniques, nous l'avons vu, sont

rejetées ou mal utilisées. On ne

fera pas l'automation contre les

travailleurs, la modernisation de

l'agriculture sans les agriculteurs,

la conversion des mines contre les

mineurs. Par-delà les divisions poli-

tiques, qui seront naturelles dans

une démocratie reconstruite, la

base d'assentiment sur laquelle

s'appuient les pouvoirs doit être

beaucoup plus large.

CAR compétition économique et

responsabilité des citoyens ne

sont pas antagonistes, mais

Darfaitement complémentaires. Un

pays industriel est un ensemble

beaucoup trop complexe pour être

efficacement dirigé par des chefs

solitaires. Les firmes privées les

plus modernes pratiquent la direc-

tion collégiale et la délégation sys-

tématique des responsabilités. C'est

ainsi qu'elles trouvent la souplesse

dont elles ne peuvent plus se passer

pour croître, et qu'elles deviennent

créatrices. L'innovation est un pro-

cessus complexe, mais en général

elle ne procède pas d'en haut. Elle

naît, à tous les niveaux de la hié-

rarchie, d'échanges et de contacts

nombreux entre groupes ouverts les

uns aux autres. Elle exige ce que

M. François Mitterrand a appelé, la

semaine dernière, des < structures

de dialogue».

responsabilité des citoyens ne

sont pas antagonistes, mais

Darfaitement complémentaires. Un

pays industriel est un ensemble

beaucoup trop complexe pour être

efficacement dirigé par des chefs

solitaires. Les firmes privées les

plus modernes pratiquent la direc-

tion collégiale et la délégation sys-

tématique des responsabilités. C'est

ainsi qu'elles trouvent la souplesse

dont elles ne peuvent plus se passer

pour croître, et qu'elles deviennent

créatrices. L'innovation est un pro-

cessus complexe, mais en général

elle ne procède pas d'en haut. Elle

naît, à tous les niveaux de la hié-

rarchie, d'échanges et de contacts

nombreux entre groupes ouverts les

uns aux autres. Elle exige ce que

M. François Mitterrand a appelé, la

semaine dernière, des < structures

de dialogue».

Si ce choix — entre un repli qui

les coupe de leurs objectifs fon-

damentaux de croissance, et un

mouvement qui leur donne une

bonne chance d'y atteindre — peut

être présenté clairement aux Fran-

çais, leur réponse ne sera pas dou-

teuse.

les coupe de leurs objectifs fon-

damentaux de croissance, et un

mouvement qui leur donne une

bonne chance d'y atteindre — peut

être présenté clairement aux Fran-

çais, leur réponse ne sera pas dou-

teuse.

LE gaullisme est évidemment dis-

qualifié. Il s'est identifié avec

l'autoritarisme, il a constam-

ment douté de l'aptitude des Fran-

çais à raisonner et à changer.

qualifié. Il s'est identifié avec

l'autoritarisme, il a constam-

ment douté de l'aptitude des Fran-

çais à raisonner et à changer.

En face de lui, la gauche tradi-

tionnelle, celle des appareils qui

tiennent par tant de fibres — on

l'a bien vu — à l'ancien système,

ne paraît pas qualifiée. Mais...

tionnelle, celle des appareils qui

tiennent par tant de fibres — on

l'a bien vu — à l'ancien système,

ne paraît pas qualifiée. Mais...

Mais nous sommes à l'un de ces

moments rares où la mentalité d'un

peuple évolue vite, et c'est alors

le rôle des hommes responsables

d'orienter le mouvement vers des

issues et non vers des impasses.

moments rares où la mentalité d'un

peuple évolue vite, et c'est alors

le rôle des hommes responsables

d'orienter le mouvement vers des

issues et non vers des impasses.

DEUX actions sont urgentes :

éviter à la France le désastre

du sous-développement, et con-

quérir une démocratie qui n'a ja-

mais été vécue par la masse des

Français.

éviter à la France le désastre

du sous-développement, et con-

quérir une démocratie qui n'a ja-

mais été vécue par la masse des

Français.

L'une et l'autre visent les mêmes

buts. Nous donner à nous-mêmes

une prise sur notre destinée et

mettre ce pays en état de s'ouvrir,

enfin, à la seconde révolution indus-

trielle.

buts. Nous donner à nous-mêmes

une prise sur notre destinée et

mettre ce pays en état de s'ouvrir,

enfin, à la seconde révolution indus-

trielle.

Si demain, faute de donner une

solution toute nouvelle à la

crise que nous venons de vivre,

un gouvernement quelconque en

faisait payer la note à notre éco-

nomie, l'inflation et, vraisemblable-

ment, le retour à l'autarcie s'impo-

seraient, avec des conséquences

dramatiques.

solution toute nouvelle à la

crise que nous venons de vivre,

un gouvernement quelconque en

faisait payer la note à notre éco-

nomie, l'inflation et, vraisemblable-

ment, le retour à l'autarcie s'impo-

seraient, avec des conséquences

dramatiques.

La hausse des prix français au-

rait pour résultat presque immédiat

la chute brutale de nos exporta-

rait pour résultat presque immédiat

la chute brutale de nos exporta-

tions et, par conséquent, la réduc-

tion des possibilités d'emploi dans

de nombreuses branches. Près de la

moitié de la production automobile

tion des possibilités d'emploi dans

de nombreuses branches. Près de la

moitié de la production automobile

— pour ne prendre que cet exemple

— pourrait se trouver condamnée.

Plus graves encore seraient les

Plus graves encore seraient les

conséquences à long ternie. Les

efforts accomplis par les firmes

françaises pour s'établir sur les

marchés européens ou mondiaux

seraient ruinés pour longtemps.

Avec la concurrence internationale,

disparaîtrait le moteur du progrès.

Le taux de croissance actuel, que

nous jugeons insuffisant pour assu-

rer notre avenir, ne pourrait même

plus être maintenu.

efforts accomplis par les firmes

françaises pour s'établir sur les

marchés européens ou mondiaux

seraient ruinés pour longtemps.

Avec la concurrence internationale,

disparaîtrait le moteur du progrès.

Le taux de croissance actuel, que

nous jugeons insuffisant pour assu-

rer notre avenir, ne pourrait même

plus être maintenu.

Pour affronter la grande compé-

tition, celle qui oppose notre tech-

nologie à la technologie américaine,

il faudra même s'engager plus

avant, et bien plus que n'a osé le

faire un gouvernement paralysé par

l'obsession nationaliste. La seule

suppression de barrières douanières

ne saurait parvenir à mettre notre

économie et celle des pays voisins

en position compétitive. Une straté-

gie commune du développement

européen sera nécessaire. Elle com-

portera la création d'entreprises

européennes multinationales, la

mise en commun des efforts natio-

naux de recherche scientifique et

technologique, l'unité dans les négo-

ciations avec le monde extérieur.

tition, celle qui oppose notre tech-

nologie à la technologie américaine,

il faudra même s'engager plus

avant, et bien plus que n'a osé le

faire un gouvernement paralysé par

l'obsession nationaliste. La seule

suppression de barrières douanières

ne saurait parvenir à mettre notre

économie et celle des pays voisins

en position compétitive. Une straté-

gie commune du développement

européen sera nécessaire. Elle com-

portera la création d'entreprises

européennes multinationales, la

mise en commun des efforts natio-

naux de recherche scientifique et

technologique, l'unité dans les négo-

ciations avec le monde extérieur.

Cette résurrection de l'idée euro-

péenne sera un facteur de la muta-

tion politique française. L'ouverture

des universités européennes les unes

vers les autres, avec circulation

d'étudiants et de professeurs, accé-

lérera la transformation des men-

talités. La création de firmes de di-

mension européenne dirigées par

des états-majors multinationaux y

contribuera aussi. Au P.D.G. fran-

çais, monarque absolu, devra se

substituer une équipe collégiale pra-

tiquant la délégation du pouvoir,

car celle-ci sera rendue nécessaire

par l'envergure même des entrepri-

ses et la dispersion géographique de

leurs établissements. L'Europe doit

cesser d'apparaître comme un cha-

pitre particulier des programmes

politiques : elle est aujourd'hui,

alors que les étudiants se dressent

en même temps dans tous les pays

contre l'ordre ancien, le cadre natu-

rel de la Renaissance.

péenne sera un facteur de la muta-

tion politique française. L'ouverture

des universités européennes les unes

vers les autres, avec circulation

d'étudiants et de professeurs, accé-

lérera la transformation des men-

talités. La création de firmes de di-

mension européenne dirigées par

des états-majors multinationaux y

contribuera aussi. Au P.D.G. fran-

çais, monarque absolu, devra se

substituer une équipe collégiale pra-

tiquant la délégation du pouvoir,

car celle-ci sera rendue nécessaire

par l'envergure même des entrepri-

ses et la dispersion géographique de

leurs établissements. L'Europe doit

cesser d'apparaître comme un cha-

pitre particulier des programmes

politiques : elle est aujourd'hui,

alors que les étudiants se dressent

en même temps dans tous les pays

contre l'ordre ancien, le cadre natu-

rel de la Renaissance.

DEMAIN, au moment où toute

la France aspirera à retrouver

un ordre, une organisation,

une efficacité, il ne faudra pas com-

mettre à nouveau l'erreur de pren-

dre les Français pour des incapa-

bles. Le pire contresens serait de

voir dans la « participation » une

sorte de tribut à payer au démon

de la pagaille. Ce qu'attendant les

Français, ce n'est pas une série de

concessions particulières, localisées,

mais un plan de décolonisation in-

térieure qui les place en face des

problèmes réels, et nouveaux, du

monde d'aujourd'hui. Si une partie

d'entre eux veut oublier aujour-

d'hui ce qu'il y a de contraignant

dans la compétition économique,

c'est qu'on a évité de leur faire tou-

cher du doigt que leur sort à eux

était en jeu et non celui d'une

entité abstraite (l'Etat, l'Economie,

la Monnaie). Mais que demain ils

se retrouvent aux prises avec les

responsabilités, il faut parier —

car c'est le seul pari raisonnable

aujourd'hui — qu'au lieu d'installer

une sorte de régime d'assemblée

généralisée, ils sauront faire preu-

ve à la fois de sagesse et d'audace.

la France aspirera à retrouver

un ordre, une organisation,

une efficacité, il ne faudra pas com-

mettre à nouveau l'erreur de pren-

dre les Français pour des incapa-

bles. Le pire contresens serait de

voir dans la « participation » une

sorte de tribut à payer au démon

de la pagaille. Ce qu'attendant les

Français, ce n'est pas une série de

concessions particulières, localisées,

mais un plan de décolonisation in-

térieure qui les place en face des

problèmes réels, et nouveaux, du

monde d'aujourd'hui. Si une partie

d'entre eux veut oublier aujour-

d'hui ce qu'il y a de contraignant

dans la compétition économique,

c'est qu'on a évité de leur faire tou-

cher du doigt que leur sort à eux

était en jeu et non celui d'une

entité abstraite (l'Etat, l'Economie,

la Monnaie). Mais que demain ils

se retrouvent aux prises avec les

responsabilités, il faut parier —

car c'est le seul pari raisonnable

aujourd'hui — qu'au lieu d'installer

une sorte de régime d'assemblée

généralisée, ils sauront faire preu-

ve à la fois de sagesse et d'audace.

Dans cette perspective, il ne s'agit

nullement, nous le savons, d'affai-

blir l'Etat, mais de le renforcer.

nullement, nous le savons, d'affai-

blir l'Etat, mais de le renforcer.

La redistribution des pouvoirs est

une formule équivoque. Elle pour-

rait laisser, croire que la volonté

populaire souhaite mettre l'Etat en

lambeaux, le dépouiller et le piller.

Jamais, au contraire, la présence

d'un exécutif fort, jamais l'activité

d'un pouvoir central capable de dé-

finir clairement les objectifs natio-

naux, d'élaborer et d'appliquer les

stratégies permettant d'y atteindre,

n'a été plus nécessaire.

une formule équivoque. Elle pour-

rait laisser, croire que la volonté

populaire souhaite mettre l'Etat en

lambeaux, le dépouiller et le piller.

Jamais, au contraire, la présence

d'un exécutif fort, jamais l'activité

d'un pouvoir central capable de dé-

finir clairement les objectifs natio-

naux, d'élaborer et d'appliquer les

stratégies permettant d'y atteindre,

n'a été plus nécessaire.

Sous la Ve, comme sous la IVe

République, l'Etat n'a pas su faire

son métier. Il n'a pas suffisamment

réfléchi aux directions de marche,

empêtré qu'il était dans la gestion

de toutes les affaires de tous les

Français.

République, l'Etat n'a pas su faire

son métier. Il n'a pas suffisamment

réfléchi aux directions de marche,

empêtré qu'il était dans la gestion

de toutes les affaires de tous les

Français.

l'entreprise, il faudra

avoir le courage de dire que

les projets de « démocratisa-

tion » resteront pure spéculation

tant qu'il n'y aura pas, devant le

pouvoir patronal, un pouvoir salarié

structuré et équipé pour jouer le

rôle d'un partenaire et non d'un

frein. C'est la C.F.D.T. qui l'a dit

en pleine crise, et mis en pleine

lumière. La « base » a fait savoir

aussi bien à la hiérarchie patronale

qu'à la hiérarchie syndicale, qu'elle

ne se contentait plus d'envoyer des

députés dans des collèges qui dé-

signeraient à leur tour des députés

pour présenter, soit au Premier mi-

nistre, soit au président du C.N.

P.F., des cahiers de doléances. Elle

veut jouer un rôle sur le terrain.

C'est sur cette « base » qu'il va fal-

loir construire immédiatement, tant

il est évident qu'une modification

réelle des rapports sociaux ne dé-

coulera pas d'accords signés à

Matignon.

avoir le courage de dire que

les projets de « démocratisa-

tion » resteront pure spéculation

tant qu'il n'y aura pas, devant le

pouvoir patronal, un pouvoir salarié

structuré et équipé pour jouer le

rôle d'un partenaire et non d'un

frein. C'est la C.F.D.T. qui l'a dit

en pleine crise, et mis en pleine

lumière. La « base » a fait savoir

aussi bien à la hiérarchie patronale

qu'à la hiérarchie syndicale, qu'elle

ne se contentait plus d'envoyer des

députés dans des collèges qui dé-

signeraient à leur tour des députés

pour présenter, soit au Premier mi-

nistre, soit au président du C.N.

P.F., des cahiers de doléances. Elle

veut jouer un rôle sur le terrain.

C'est sur cette « base » qu'il va fal-

loir construire immédiatement, tant

il est évident qu'une modification

réelle des rapports sociaux ne dé-

coulera pas d'accords signés à

Matignon.

Il est, bien entendu, souhaitable

que des accords nationaux fixent la

liste des sujets à discuter, des

objectifs à atteindre, des limites à

ne pas dépasser, compte tenu des

ressources globales. Mais contrai-

rement à tous les précédents, c'est

dans l'entreprise que devra s'éla-

borer l'essentiel des transforma-

tions à accomplir, car c'est là que

les salariés doivent passer du statut

de sujet à celui de citoyen de la

démocratie économique.

que des accords nationaux fixent la

liste des sujets à discuter, des

objectifs à atteindre, des limites à

ne pas dépasser, compte tenu des

ressources globales. Mais contrai-

rement à tous les précédents, c'est

dans l'entreprise que devra s'éla-

borer l'essentiel des transforma-

tions à accomplir, car c'est là que

les salariés doivent passer du statut

de sujet à celui de citoyen de la

démocratie économique.

La naissance d'un pouvoir sala-

rié, apte à négocier et à contracter,

postulait évidemment, et depuis

longtemps, la reconnaissance de la

section syndicale d'entreprise. Il ne

s'agit là que d'un point de départ.

Il faudra ensuite remettre en cause

la monarchie industrielle héréditai-

re. Mais déterminer d'avance les

formules de ce dépassement du

« capitalisme » serait, encore une

fois, fabriquer un moule rigide au

lieu de laisser jouer la dynamique

qui surgira des rapports les plus

égaux entre les équipes chargées de

la gestion et les équipes chargées

de l'intérêt des travailleurs.

rié, apte à négocier et à contracter,

postulait évidemment, et depuis

longtemps, la reconnaissance de la

section syndicale d'entreprise. Il ne

s'agit là que d'un point de départ.

Il faudra ensuite remettre en cause

la monarchie industrielle héréditai-

re. Mais déterminer d'avance les

formules de ce dépassement du

« capitalisme » serait, encore une

fois, fabriquer un moule rigide au

lieu de laisser jouer la dynamique

qui surgira des rapports les plus

égaux entre les équipes chargées de

la gestion et les équipes chargées

de l'intérêt des travailleurs.

DE même, la renaissance de

l'Université ne se produira

pas dans les bureaux de la

rue de Grenelle, même s'ils sont

occupés par un autre titulaire, mais

elle résultera d'abord du fait que

les orientations capitales seront pri-

ses désormais sur place par les

organes de gestion situés au contact

des réalités.

l'Université ne se produira

pas dans les bureaux de la

rue de Grenelle, même s'ils sont

occupés par un autre titulaire, mais

elle résultera d'abord du fait que

les orientations capitales seront pri-

ses désormais sur place par les

organes de gestion situés au contact

des réalités.

Il est essentiel que l'emploi des

ressources mises à leur disposition

soit de leur compétence et non plus

de celle du ministère de l'Educa-

ressources mises à leur disposition

soit de leur compétence et non plus

de celle du ministère de l'Educa-

tion nationale, qu'ils aient une

grande marge de liberté dans l'éla-

boration des programmes, dans

l'organisation de leurs départe-

ments, dans le recrutement de

leurs professeurs, dans la sélection

de leurs étudiants et dans la colla-

boration des grades de l'enseigne-

ment supérieur. Devant les choix

qu'auront alors à faire les respon-

sables — parmi lesquels on verra

des professeurs et des étudiants —

des réponses sans doute différen-

tes d'une ville à l'autre seront éla-

borées. Et l'on peut justement espé-

rer qu'il y aura dans la diversité

plus d'invention que dans l'unifor-

mité, et dans la décision locale plus

de sérieux que dans la circulaire

ministérielle

grande marge de liberté dans l'éla-

boration des programmes, dans

l'organisation de leurs départe-

ments, dans le recrutement de

leurs professeurs, dans la sélection

de leurs étudiants et dans la colla-

boration des grades de l'enseigne-

ment supérieur. Devant les choix

qu'auront alors à faire les respon-

sables — parmi lesquels on verra

des professeurs et des étudiants —

des réponses sans doute différen-

tes d'une ville à l'autre seront éla-

borées. Et l'on peut justement espé-

rer qu'il y aura dans la diversité

plus d'invention que dans l'unifor-

mité, et dans la décision locale plus

de sérieux que dans la circulaire

ministérielle

POUR livrer la bataille de l'in-

telligence dont dépend direc-

tement notre dynamisme in-

dustriel, nous n'aurons plus cette

bureaucratie qui en sentait si mal

l'enjeu, mais des groupes humains

qui savent que leur avenir dépend

directement de ce qu'ils seront ca-

pables de créer.

telligence dont dépend direc-

tement notre dynamisme in-

dustriel, nous n'aurons plus cette

bureaucratie qui en sentait si mal

l'enjeu, mais des groupes humains

qui savent que leur avenir dépend

directement de ce qu'ils seront ca-

pables de créer.

Dans le monde de la pénurie, le

modèle militaire était aussi celui de

notre organisation politique et

administrative. Toute originalité lo-

cale était imperfection. L'Etat cen-

tralisé s'imposait comme arché-

type. Nous sommes aujourd'hui

dans une géométrie inverse. C'est

à la condition de se concrétiser

dans des unités de petite dimension

que la démocratie peut devenir

vivante.

modèle militaire était aussi celui de

notre organisation politique et

administrative. Toute originalité lo-

cale était imperfection. L'Etat cen-

tralisé s'imposait comme arché-

type. Nous sommes aujourd'hui

dans une géométrie inverse. C'est

à la condition de se concrétiser

dans des unités de petite dimension

que la démocratie peut devenir

vivante.

Elargissement des communes aux

dimensions compatibles avec une

gestion efficace, augmentation de

leur liberté d'action et de leurs res-

sources fiscales, élection du maire

au suffrage universel, ces proposi-

tions toutes récentes, et si actuelles,

du Club Jean-Moulin (1) sont des

réformes qui répondraient à l'at-

tente générale de responsabilité et

d'efficacité. Il en va de même pour

la constitution d'agglomérations ur-

baines et de régions libérées du

poids des tutelles administratives

et financières.

dimensions compatibles avec une

gestion efficace, augmentation de

leur liberté d'action et de leurs res-

sources fiscales, élection du maire

au suffrage universel, ces proposi-

tions toutes récentes, et si actuelles,

du Club Jean-Moulin (1) sont des

réformes qui répondraient à l'at-

tente générale de responsabilité et

d'efficacité. Il en va de même pour

la constitution d'agglomérations ur-

baines et de régions libérées du

poids des tutelles administratives

et financières.

LE scepticisme à l'égard des

hommes, de leur aptitude à

raisonner, à résoudre leurs

problèmes dans l'entreprise, la vil-

le, l'Université, la Nation, aura fi-

nalement été le talon d'Achille du

gaullisme. Il est vrai que ce point

faible était aussi celui des précé-

dentes républiques et de toute une

élite patronale, bureaucratique, po-

litique, dont le mépris est un grand

extincteur d'initiatives et d'enthou-

siasme. Confusion, secret, men-

songe sont des caractères trop fa-

miliers de notre appareil de com-

mandement. Le fait que l'OJR.T.F.

demeure libéré en permanence des

bigoteries et cachoteries de l'équipe

en place sera probablement le pre-

mier critère sur lequel on jugera

que quelque chose a vraiment chan-

gé, que l'acte de confiance fonda-

mental va s'accomplir

hommes, de leur aptitude à

raisonner, à résoudre leurs

problèmes dans l'entreprise, la vil-

le, l'Université, la Nation, aura fi-

nalement été le talon d'Achille du

gaullisme. Il est vrai que ce point

faible était aussi celui des précé-

dentes républiques et de toute une

élite patronale, bureaucratique, po-

litique, dont le mépris est un grand

extincteur d'initiatives et d'enthou-

siasme. Confusion, secret, men-

songe sont des caractères trop fa-

miliers de notre appareil de com-

mandement. Le fait que l'OJR.T.F.

demeure libéré en permanence des

bigoteries et cachoteries de l'équipe

en place sera probablement le pre-

mier critère sur lequel on jugera

que quelque chose a vraiment chan-

gé, que l'acte de confiance fonda-

mental va s'accomplir

Cet acte de confiance, c'est s'y

refuser que de croire la France

hors d'état de se passer d'un père.

Le Oui ou le Non de juin, c'est

une décision que les Français au-

ront à prendre, en pesant certes

les termes de l'alternative, mais

comme des citoyens majeurs qui ne

se laissent pas prendre au vertige

de l'enfant abandonné.

____________________ JJ.S.S. •

refuser que de croire la France

hors d'état de se passer d'un père.

Le Oui ou le Non de juin, c'est

une décision que les Français au-

ront à prendre, en pesant certes

les termes de l'alternative, mais

comme des citoyens majeurs qui ne

se laissent pas prendre au vertige

de l'enfant abandonné.

____________________ JJ.S.S. •

(1) «Les Citoyens au pouvoir». Edi-

tions du Seuil.

tions du Seuil.

L'EXPRESS -

PRÉSIDENCE

Epitophe

pour une société

Les Français attendaient du pathé-

tique : le général de Gaulle ne leur

en a pas donné. Les intellectuels

guettaient les mots archaïques qui

font mouche et dont on décrypte la

signification dans le Littré : il n'y

en a pas eu un seul. Le « parti de la

crainte », qui déborde largement le

Centre et le Marais, mais se love,

dans les temps de grande crise, au

cœur de tous, espérait, sans trop y

croire, que le chef de l'Etat, une fois

tique : le général de Gaulle ne leur

en a pas donné. Les intellectuels

guettaient les mots archaïques qui

font mouche et dont on décrypte la

signification dans le Littré : il n'y

en a pas eu un seul. Le « parti de la

crainte », qui déborde largement le

Centre et le Marais, mais se love,

dans les temps de grande crise, au

cœur de tous, espérait, sans trop y

croire, que le chef de l'Etat, une fois

dépêches et les coups de téléphone

ne peuvent rendre. Une fièvre, une

angoisse, un espoir. M. Georges Pom-

pidou se charge de le mettre en face

de la réalité. Dans son bureau, les

ministres défilent. Il les écoute. Tous

sont anxieux, parlent du temps qui

passe. De toute part, on le presse

de parler dès lundi soir. Le général

de Gaulle hésite. Le Premier ministre

se bat à contre-courant : il faut

d'abord savoir ce que va faire le

Parlement. Se précipiter, c'est ris-

quer de gâcher la seule arme abso-

lue avec laquelle le Général a gou-

verné la France depuis trente ans :

le verbe.

ne peuvent rendre. Une fièvre, une

angoisse, un espoir. M. Georges Pom-

pidou se charge de le mettre en face

de la réalité. Dans son bureau, les

ministres défilent. Il les écoute. Tous

sont anxieux, parlent du temps qui

passe. De toute part, on le presse

de parler dès lundi soir. Le général

de Gaulle hésite. Le Premier ministre

se bat à contre-courant : il faut

d'abord savoir ce que va faire le

Parlement. Se précipiter, c'est ris-

quer de gâcher la seule arme abso-

lue avec laquelle le Général a gou-

verné la France depuis trente ans :

le verbe.

Le président de la République se

rend aux raisons du Premier mi-

rend aux raisons du Premier mi-

meurt qui ne méritait plus de vivre :

l'Université d'autrefois, les médecins

féodaux et les avocats de Daumier,

le syndicalisme d'il y a cinquante

ans. Le Général écoute, approuve,

pose des questions, interrompt. Ce

n'est plus le père qui va trancher

à la fin du débat, mais un homme

comme les autres qui tente de per-

cer, à travers les propos, le mystère

des temps nouveaux.

l'Université d'autrefois, les médecins

féodaux et les avocats de Daumier,

le syndicalisme d'il y a cinquante

ans. Le Général écoute, approuve,

pose des questions, interrompt. Ce

n'est plus le père qui va trancher

à la fin du débat, mais un homme

comme les autres qui tente de per-

cer, à travers les propos, le mystère

des temps nouveaux.

A la fin du Conseil, il tente de

faire la synthèse entre ses vieilles

hantises et ce qui monte de la rue.

Il a toujours su que le Patronat

français, les professeurs, les notables

étaient les représentants d'un monde

fini. Lorsque, en 1944, il arrivait à

Lyon fraîchement libéré, Yves Farge,

faire la synthèse entre ses vieilles

hantises et ce qui monte de la rue.

Il a toujours su que le Patronat

français, les professeurs, les notables

étaient les représentants d'un monde

fini. Lorsque, en 1944, il arrivait à

Lyon fraîchement libéré, Yves Farge,

de Gaulle rédige son discours. Il

pourrait s'expliquer longuement. Il

ne le veut pas. Il a pris la France,

il y a dix ans, au bord d'une guerre

civile, et l'a amenée aux portes d'une

autre guerre civile. On ne justifie pas

un tel échec. On en prend acte.

Donc, le discours sera bref. Il visera

l'essentiel, c'est-à-dire la paix civile

et la sauvegarde d'institutions dont

le Général continue à penser qu'elles

sont supérieures à celles que la

nation s'était données autrefois.

pourrait s'expliquer longuement. Il

ne le veut pas. Il a pris la France,

il y a dix ans, au bord d'une guerre

civile, et l'a amenée aux portes d'une

autre guerre civile. On ne justifie pas

un tel échec. On en prend acte.

Donc, le discours sera bref. Il visera

l'essentiel, c'est-à-dire la paix civile

et la sauvegarde d'institutions dont

le Général continue à penser qu'elles

sont supérieures à celles que la

nation s'était données autrefois.

Lo'rsque le vieux visage disparaît

des écrans de télévision, la Bourse,

symbole d'une époque, flambe aux

mains des étudiants. La bataille fait

rage des deux côtés de la Seine.

Le Général et ses ministres pensent

des écrans de télévision, la Bourse,

symbole d'une époque, flambe aux

mains des étudiants. La bataille fait

rage des deux côtés de la Seine.

Le Général et ses ministres pensent

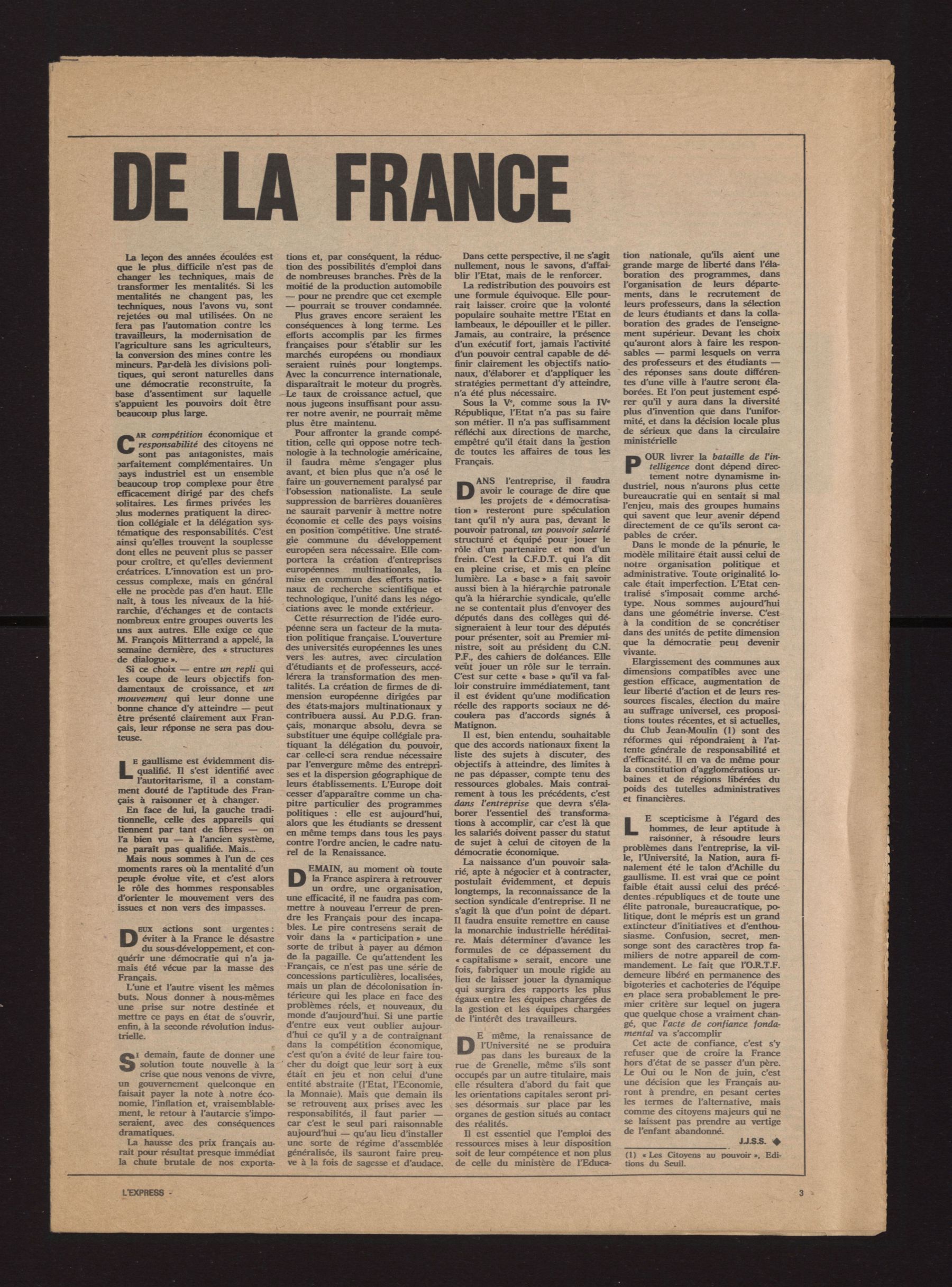

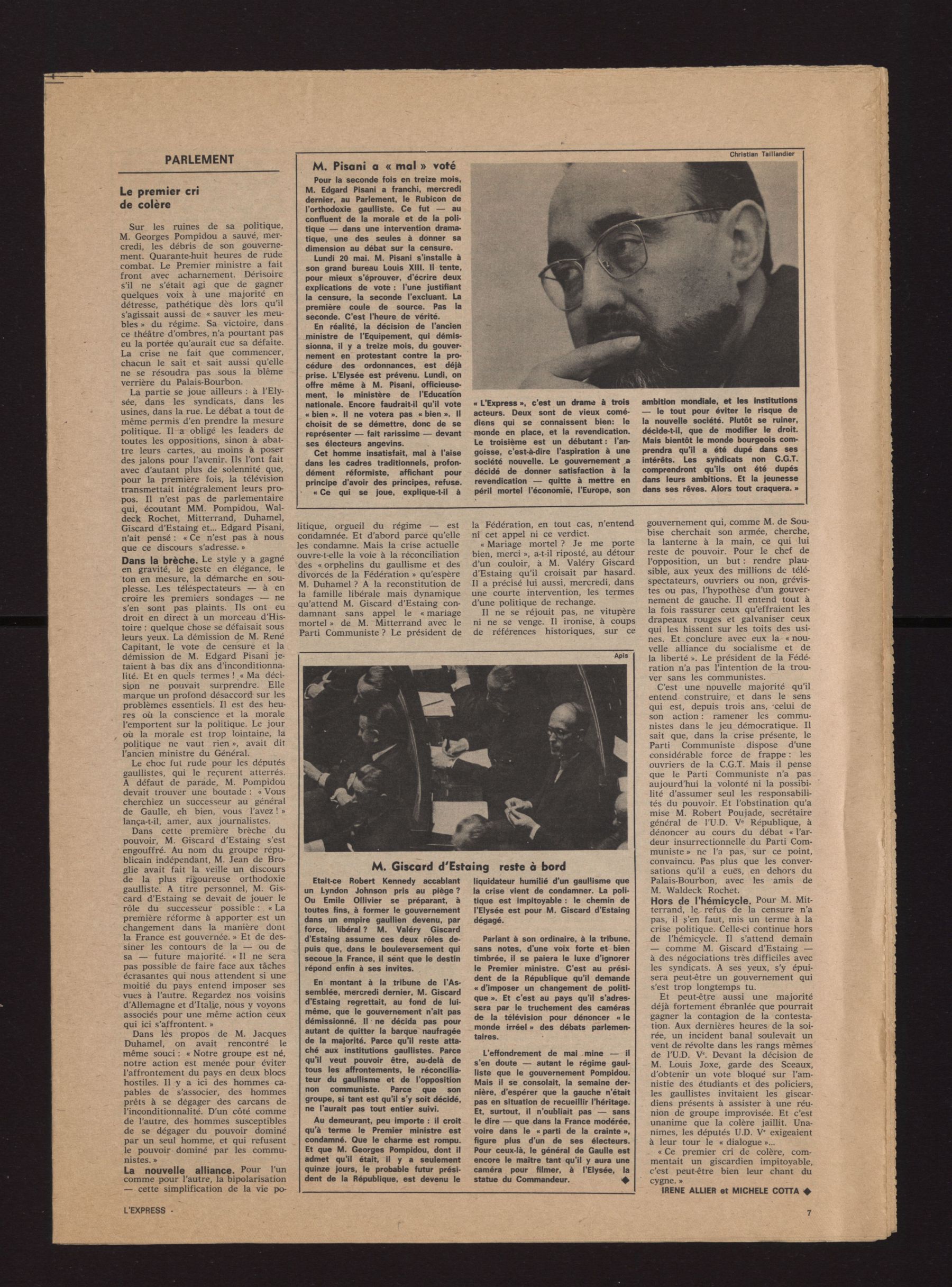

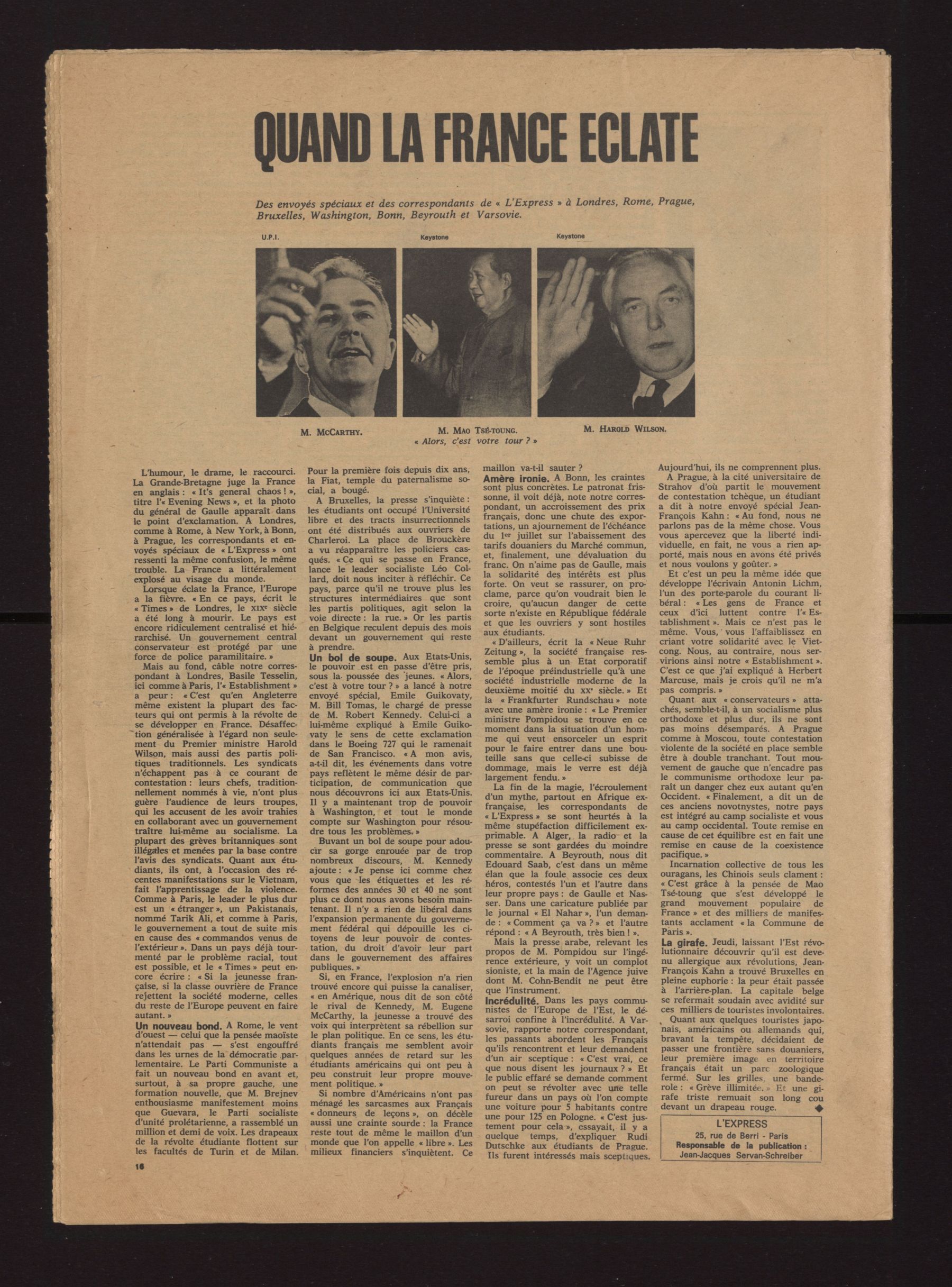

LE GÉNÉRAL DE GAULLE X LA TÉLÉVISION, VENDREDI DERNIER.

« J'ai peur que la France ne soit pas faite pour moi. »

de plus, ferait surgir du chaos l'idée-

miracle qui, dans les moments gra-

ves, soude une « nation légère et

dure » : il n'y a pas eu de potion

magique.

miracle qui, dans les moments gra-

ves, soude une « nation légère et

dure » : il n'y a pas eu de potion

magique.

A 20 h 10, les étudiants de la Sor-

bonne, les ouvriers de la Régie Re-

nault, les étudiants gaullistes étaient

interloqués et déçus : le Général avait

parlé un langage que personne n'at-

tendait.

bonne, les ouvriers de la Régie Re-

nault, les étudiants gaullistes étaient

interloqués et déçus : le Général avait

parlé un langage que personne n'at-

tendait.

Celui d'un homme qui perçoit sou-

dain le sens .d'une révolte qu'il n'a

ni pressentie ni conjurée. Davantage

même : qui en comprend obscuré-

dain le sens .d'une révolte qu'il n'a

ni pressentie ni conjurée. Davantage

même : qui en comprend obscuré-

nistre. D'ailleurs, il préfère attendre.

Une fois le plan établi, il ne faudra

plus s'en écarter d'un iota, quoi qu'il

arrive.

Une fois le plan établi, il ne faudra

plus s'en écarter d'un iota, quoi qu'il

arrive.

Les suggestions les plus étranges

arrivent jusqu'à l'Elysée : il faut,

dit-on, contribuer à faire tomber le

gouvernement pour sauver le régime,

sacrifier Pompidou pour sauver de

Gaulle. Mardi dans l'après-midi, cette

thèse menace de l'emporter. Mercredi

matin, le Général commence à y voir

plus clair. Le ton change. Il se fait

moins attentif et plus militaire : le

Parlement est le représentant de la

arrivent jusqu'à l'Elysée : il faut,

dit-on, contribuer à faire tomber le

gouvernement pour sauver le régime,

sacrifier Pompidou pour sauver de

Gaulle. Mardi dans l'après-midi, cette

thèse menace de l'emporter. Mercredi

matin, le Général commence à y voir

plus clair. Le ton change. Il se fait

moins attentif et plus militaire : le

Parlement est le représentant de la

ment la signification. Mais qui, en volonté nationale. C'est à lui de tran-

même temps, constate qu'un monde

nouveau se dresse et que ce n'est

plus le sien.

nouveau se dresse et que ce n'est

plus le sien.

Même l'annonce de son départ

dans le cas où le référendum-plébis-

cite qui va se dérouler à la mi-juin

lui serait défavorable est restée

exempte de romantisme. Historien de

sa piopre histoire, le général de

Gaulle a admis implicitement que le

peuple pouvait lui signifier son

échec. Simple constat d'une défaite

dans la longue histoire d'une nation

qui n'en a pas fini avec les sauveurs,

les guerres civiles, voire la « Renais-

sance ».

dans le cas où le référendum-plébis-

cite qui va se dérouler à la mi-juin

lui serait défavorable est restée

exempte de romantisme. Historien de

sa piopre histoire, le général de

Gaulle a admis implicitement que le

peuple pouvait lui signifier son

échec. Simple constat d'une défaite

dans la longue histoire d'une nation

qui n'en a pas fini avec les sauveurs,

les guerres civiles, voire la « Renais-

sance ».

Simplement, devant le risque de la

bataille intérieure d'un peuple qui

n'est pas encore divisé par la haine,

il se propose, une dernière fois, pour

aider à franchir l'étape de réconci-

liation provisoire. Rien de plus.

bataille intérieure d'un peuple qui

n'est pas encore divisé par la haine,

il se propose, une dernière fois, pour

aider à franchir l'étape de réconci-

liation provisoire. Rien de plus.

Réaction de M. Pierre Mendès

France : « Je suis consterné, j'atten-

dais des propositions et, bien que

dans l'opposition, j'espérais que nous

étions en présence de quelque chose

de nouveau qui offrirait au pays un

moyen de sortir de la grande crise

dans laquelle il se trouve.

France : « Je suis consterné, j'atten-

dais des propositions et, bien que

dans l'opposition, j'espérais que nous

étions en présence de quelque chose

de nouveau qui offrirait au pays un

moyen de sortir de la grande crise

dans laquelle il se trouve.

« En fait, nous avons trouvé à la

place l'annonce d'un nouveau plébis-

cite. Dans cette crise, le pouvoir, une

fois de plus, se contente de deman-

der un blanc-seing. Un plébiscité,

cela ne se discute pas, cela se

combat. »

place l'annonce d'un nouveau plébis-

cite. Dans cette crise, le pouvoir, une

fois de plus, se contente de deman-

der un blanc-seing. Un plébiscité,

cela ne se discute pas, cela se

combat. »

Ce discours, sept minutes de si-

lence au milieu du bruit des grenades

lacrymogènes et des clameurs de la

foule, était aussi le déclenchement

d'une opération stratégique dont

l'issue est incertaine. Le Général l'a

mise au point en six jours.

lence au milieu du bruit des grenades

lacrymogènes et des clameurs de la

foule, était aussi le déclenchement

d'une opération stratégique dont

l'issue est incertaine. Le Général l'a

mise au point en six jours.

A contre-courant. Lorsque, le sa

medi 18 mai, il revient de Roumanie,

il est au courant de tout, mais il ne

medi 18 mai, il revient de Roumanie,

il est au courant de tout, mais il ne

cher. Il faut se battre. Georges Pom-

pidou se battra donc.

pidou se battra donc.

Le débat de censure se déroule,

fenêtre ouverte devant la nation.

Chaque nuit, le Quartier latin ex-

plose. Le nombre des grévistes frôle

les 9 millions. Tout le redressement

économique français, sans compter le

prestige international de la France,

est désormais en question.

fenêtre ouverte devant la nation.

Chaque nuit, le Quartier latin ex-

plose. Le nombre des grévistes frôle

les 9 millions. Tout le redressement

économique français, sans compter le

prestige international de la France,

est désormais en question.

Le chef de l'Etat suit le débat

sur la censure à la télévision comme

tout le monde. Il constate que le

Premier ministre ne sort vainqueur

qu'en apparence des joutes parlemen-

taires.

sur la censure à la télévision comme

tout le monde. Il constate que le

Premier ministre ne sort vainqueur

qu'en apparence des joutes parlemen-

taires.

Le chef de l'Etat comprend que

cette victoire n'a pas de signification.

Elle est celle du parti parlementaire

de la crainte.

cette victoire n'a pas de signification.

Elle est celle du parti parlementaire

de la crainte.

Tour de table. Les députés de

l'U.D. Ve République ont écouté

M. Edgard Pisani avec passion parce

que sa démission les fascinait. Mer-

credi dans la nuit, M. Pompidou est

encore Premier ministre, mais le

dauphin du Général est probable-

ment mort. Le travail de six années

pour éviter l'obstacle historique clas-

sique des régimes monarchiques, ce-

lui de la succession, s'était effondré

par la conjonction des étudiants de

Nanterre et de la Sorbonne, des fau-

tes du pouvoir, et de l'incapacité du

Général et de ses ministres à com-

prendre que les innombrables en-

fants de l'après-guerre étaient désor-

mais devenus des hommes.

l'U.D. Ve République ont écouté

M. Edgard Pisani avec passion parce

que sa démission les fascinait. Mer-

credi dans la nuit, M. Pompidou est

encore Premier ministre, mais le

dauphin du Général est probable-

ment mort. Le travail de six années

pour éviter l'obstacle historique clas-

sique des régimes monarchiques, ce-

lui de la succession, s'était effondré

par la conjonction des étudiants de

Nanterre et de la Sorbonne, des fau-

tes du pouvoir, et de l'incapacité du

Général et de ses ministres à com-

prendre que les innombrables en-

fants de l'après-guerre étaient désor-

mais devenus des hommes.

Au Conseil des ministres de jeudi

matin, le Général est calme. Une fois

de plus, il fait procéder au tradi-

tionnel tour de table : chaque mi-

nistre est prié de donner son avis.

D'ordinaire, le débat est rapide. Cette

fois, il dure quatre heures. Comme

si les miasmes de la Sorbonne

avaient traversé la Seine. Chacun

matin, le Général est calme. Une fois

de plus, il fait procéder au tradi-

tionnel tour de table : chaque mi-

nistre est prié de donner son avis.

D'ordinaire, le débat est rapide. Cette

fois, il dure quatre heures. Comme

si les miasmes de la Sorbonne

avaient traversé la Seine. Chacun

« sent » pas ce qui fut son pays, s'exprime longuement. Les analyses

Quelque chose lui manque que les sont convergentes ; une société

Quelque chose lui manque que les sont convergentes ; une société

commissaire de la République, l'avait

reçu par ces mots : « Mon général,

le peuple est là, mais pas les nota-

bles. » Le Général avait rétorqué :

« Je les connais, Farge, et je sais

ce qu'ils valent. »

reçu par ces mots : « Mon général,

le peuple est là, mais pas les nota-

bles. » Le Général avait rétorqué :

« Je les connais, Farge, et je sais

ce qu'ils valent. »

II le savait, il n'a pas réussi à les

abattre. Il les a contraints, violés, il

a vingt fois sauté par-dessus leur

tête. Mais il a composé avec eux et

oublié^ qu'un jour la rue ne compo-

serait pas.

abattre. Il les a contraints, violés, il

a vingt fois sauté par-dessus leur

tête. Mais il a composé avec eux et

oublié^ qu'un jour la rue ne compo-

serait pas.

Le mot-clé. H faut parer au plus

pressé. Le mot-clé pour le Général

est celui de « participation ». Aux

anciens corps intermédiaires défail-

lants, il faut en substituer de nou-

veaux, représentant cette génération

nouvelle.

pressé. Le mot-clé pour le Général

est celui de « participation ». Aux

anciens corps intermédiaires défail-

lants, il faut en substituer de nou-

veaux, représentant cette génération

nouvelle.

La bataille se déroulera donc en

quatre étapes :

quatre étapes :

— Le gouvernement, confirmé par

l'Assemblée, reste en place jusqu'à

lundi matin. Ce jour-là, le projet de

loi soumis au référendum sera rendu

public.

l'Assemblée, reste en place jusqu'à

lundi matin. Ce jour-là, le projet de

loi soumis au référendum sera rendu

public.

— Le remaniement ministériel pourra

à la rigueur intervenir d'une manière

limitée dans les jours qui viennent.

à la rigueur intervenir d'une manière

limitée dans les jours qui viennent.

— De toute manière, le gouverne-

ment est désormais un gouverne-

ment provisoire qui a pour tâche de

négocier avec les syndicats et d'obte-

nir la reprise du travail. Subsidiaire-

ment, d'expédier jusqu'au référen-

dum les affaires courantes et d'assu-

rer l'ordre dans la rue. En 1944, le

Général a ressuscité la République; il

entend en laisser une derrière lui,

et non pas le chaos.

ment est désormais un gouverne-

ment provisoire qui a pour tâche de

négocier avec les syndicats et d'obte-

nir la reprise du travail. Subsidiaire-

ment, d'expédier jusqu'au référen-

dum les affaires courantes et d'assu-

rer l'ordre dans la rue. En 1944, le

Général a ressuscité la République; il

entend en laisser une derrière lui,

et non pas le chaos.

— Au lendemain du référendum, de

Gaulle, s'il sort vainqueur, entamera

une transformation profonde dont

il ne sait pas précisément ce qu'elle

peut être. Ou bien s'il est défait, il

partira.

Gaulle, s'il sort vainqueur, entamera

une transformation profonde dont

il ne sait pas précisément ce qu'elle

peut être. Ou bien s'il est défait, il

partira.

Chacun, au Conseil, approuve. Mais

la confiance est malade. Pour la pre-

mière fois, il n'a pas parlé comme

un père. Il a compris que le don

charismatique que le peuple lui avait

donné, le peuple le lui avait retiré.

Car désormais, c'est la jeunesse qui

capte l'imagination.

la confiance est malade. Pour la pre-

mière fois, il n'a pas parlé comme

un père. Il a compris que le don

charismatique que le peuple lui avait

donné, le peuple le lui avait retiré.

Car désormais, c'est la jeunesse qui

capte l'imagination.

N'importe. L'essentiel de la stra-

tégie tient en une phrase. II faut

tenter, avec l'appui de la C.G.T. et du

Parti Communiste, seuls représen-

tants désormais d'un autre ordre pos-

sible, de franchir le cap des négo-

ciations salariales et de détourner les

combats de rue en combats d'urne.

De faire passer la révolte sociale en

débat politique.

tégie tient en une phrase. II faut

tenter, avec l'appui de la C.G.T. et du

Parti Communiste, seuls représen-

tants désormais d'un autre ordre pos-

sible, de franchir le cap des négo-

ciations salariales et de détourner les

combats de rue en combats d'urne.

De faire passer la révolte sociale en

débat politique.

Jeudi, dans l'après-midi, le général

tous, à cette heure-là — et s'ils en

ont encore l'humeur — à ce qu'il

aurait fallu faire :

ont encore l'humeur — à ce qu'il

aurait fallu faire :

— Liquider la vieille structure napo-

léonienne de l'Etat, et, très précisé-

ment, la dictature du ministère des

Finances. Edifié par les monarchies,

confirmé par les révolutions, le vieil

Etat napoléonien n'est plus à la

mesure de ce que peut être aujour-

d'hui une démocratie. Il fallait l'abat-

tre.

léonienne de l'Etat, et, très précisé-

ment, la dictature du ministère des

Finances. Edifié par les monarchies,

confirmé par les révolutions, le vieil

Etat napoléonien n'est plus à la

mesure de ce que peut être aujour-

d'hui une démocratie. Il fallait l'abat-

tre.

— Transformer l'entreprise de telle

manière qu'il n'y ait plus, face à

face, un monarque et ses sujets.

Lorsque ceux-ci ont dépassé le stade

de la contestation, ce qu'ils deman-

dent, c'est bien davantage que de

simples augmentations de salaires,

mêmes s'ils n'en ont pas eux-mêmes

conscience.

manière qu'il n'y ait plus, face à

face, un monarque et ses sujets.

Lorsque ceux-ci ont dépassé le stade

de la contestation, ce qu'ils deman-

dent, c'est bien davantage que de

simples augmentations de salaires,

mêmes s'ils n'en ont pas eux-mêmes

conscience.

— Donner aux régions et aux com-

munes cette autonomie de gestion

qui permet à chaque homme d'être

effectivement présent devant les déci-

sions qui, jour après jour, modifient

le paysage dans lequel se déroule sa

vie.

munes cette autonomie de gestion

qui permet à chaque homme d'être

effectivement présent devant les déci-

sions qui, jour après jour, modifient

le paysage dans lequel se déroule sa

vie.

Il est trop tard. Fasciné par le

problème de la grandeur de son pays

et de son rang dans le monde, le

Général a, pendant dix ans, négligé

ce qui se passait à l'intérieur d'un

hexagone qui lui paraissait assagi.

problème de la grandeur de son pays

et de son rang dans le monde, le

Général a, pendant dix ans, négligé

ce qui se passait à l'intérieur d'un

hexagone qui lui paraissait assagi.

Il a laissé faire. Lorsqu'on le pres-

sait de résoudre tel ou tel problème

qui lui semblait mineur, il parlait

d'intendance.

sait de résoudre tel ou tel problème

qui lui semblait mineur, il parlait

d'intendance.

Pour une fois, il s'était trompé de

mot. Ce qu'il recouvrait sous ce

terme méprisant, c'était peut-être une

nouvelle démocratie qui cherchait à

naître.

mot. Ce qu'il recouvrait sous ce

terme méprisant, c'était peut-être une

nouvelle démocratie qui cherchait à

naître.

Bruits et fureurs. H n'est pas sûr

que ce qu'il a manqué, et qui était

peut-être la chance d'un modèle

français de civilisation industrielle à

la mesure du xxi« siècle, d'autres

puisssent le réussir dans le désordre.

que ce qu'il a manqué, et qui était

peut-être la chance d'un modèle

français de civilisation industrielle à

la mesure du xxi« siècle, d'autres

puisssent le réussir dans le désordre.

Au crépuscule d'un règne qui

s'achève en bruits et fureurs, le

général de Gaulle comprend que le

drame national croise son propre

drame : celui d'avoir désormais pour

adversaires la jeunesse et la gauche

dont vainement il rechercha les fa-

veurs. Et d'avoir pour alliés naturels,

dans le référendum plébiscitaire qui,

dans trois semaines, décidera de sa

survie, la bourgeoisie, la peur des

émeutes et la répugnance à l'acces-

sion du communisme au pouvoir.

s'achève en bruits et fureurs, le

général de Gaulle comprend que le

drame national croise son propre

drame : celui d'avoir désormais pour

adversaires la jeunesse et la gauche

dont vainement il rechercha les fa-

veurs. Et d'avoir pour alliés naturels,

dans le référendum plébiscitaire qui,

dans trois semaines, décidera de sa

survie, la bourgeoisie, la peur des

émeutes et la répugnance à l'acces-

sion du communisme au pouvoir.

Devant l'un de ses intimes, le chef

de l'Etat lançait, ces jours-ci : « J'ai

peur que la France ne soit pas faite

pour moi. » GEORGES SUFFERT *

de l'Etat lançait, ces jours-ci : « J'ai

peur que la France ne soit pas faite

pour moi. » GEORGES SUFFERT *

André Thèves

La longue patience de M. Séguy

A 15 ans, sous l'Occupation, M. Georges Séguy

est entré en communisme comme on entre

en religion : avec une foi nourrie depuis l'enfance

par des parents militants de longue date, et la

volonté d'y rester perpétuellement fidèle. Deux ans

plus tard, il payera cher cène fidélité : typographe

au service de la presse clandestine à Toulouse, il

est arrêté par la Gestapo et déporté à Mauthau-

sen.

est entré en communisme comme on entre

en religion : avec une foi nourrie depuis l'enfance

par des parents militants de longue date, et la

volonté d'y rester perpétuellement fidèle. Deux ans

plus tard, il payera cher cène fidélité : typographe

au service de la presse clandestine à Toulouse, il

est arrêté par la Gestapo et déporté à Mauthau-

sen.

A son retour, il entre à la S.N.C.F. Le Parti

Communiste l'affecte au syndicalisme. A 22 ans,

il est secrétaire de la Fédération des cheminots

C.G.T. En 1961, il entre au Bureau confédéral. Au

sein du Parti Communiste, son ascension n'a pas

été moins brillante : il est devenu membre du

Comité central à 27 ans, du Bureau politique à

Communiste l'affecte au syndicalisme. A 22 ans,

il est secrétaire de la Fédération des cheminots

C.G.T. En 1961, il entre au Bureau confédéral. Au

sein du Parti Communiste, son ascension n'a pas

été moins brillante : il est devenu membre du

Comité central à 27 ans, du Bureau politique à

29 ans. On apprécie sa souplesse tactique, son

sens de l'organisation, sa bonhomie familière, et

l'accent de la Garonne qu'il n'est pas parvenu à

gommer entièrement. Les téléspectateurs français

ne sont pas seuls à l'avoir découvert en l'écoutant :

il vient d'accorder une interview à la télévision

américaine.

sens de l'organisation, sa bonhomie familière, et

l'accent de la Garonne qu'il n'est pas parvenu à

gommer entièrement. Les téléspectateurs français

ne sont pas seuls à l'avoir découvert en l'écoutant :

il vient d'accorder une interview à la télévision

américaine.

Nourri dans le sérail, Georges Séguy en connaît

les détours. Assez pour succéder, l'an dernier, à

40 ans, à M. Benoît Frachon au secrétariat général

de la C.G.T. Sa formation est achevée : il a

appris dans l'action et dans les écoles de cadres

du Parti que la révolution n'est ni une fête ni

un coup de poker. Mais le fruit d'une organisation

précise greffée sur une longue patience.

les détours. Assez pour succéder, l'an dernier, à

40 ans, à M. Benoît Frachon au secrétariat général

de la C.G.T. Sa formation est achevée : il a

appris dans l'action et dans les écoles de cadres

du Parti que la révolution n'est ni une fête ni

un coup de poker. Mais le fruit d'une organisation