Niveau 3

Thumbnail

niveau 3

N° 3

Mai 1968

5 francs

5 francs

Revue

éditée par le

Syndicat National

de l'Enseignement Supérieur

(F.E.N.)

A quoi sert l'Université ?

L'enseignement supérieur

les étudiants

la recherche

et la formation professionnelle

Un enseignement

sans enseignant

sans enseignant

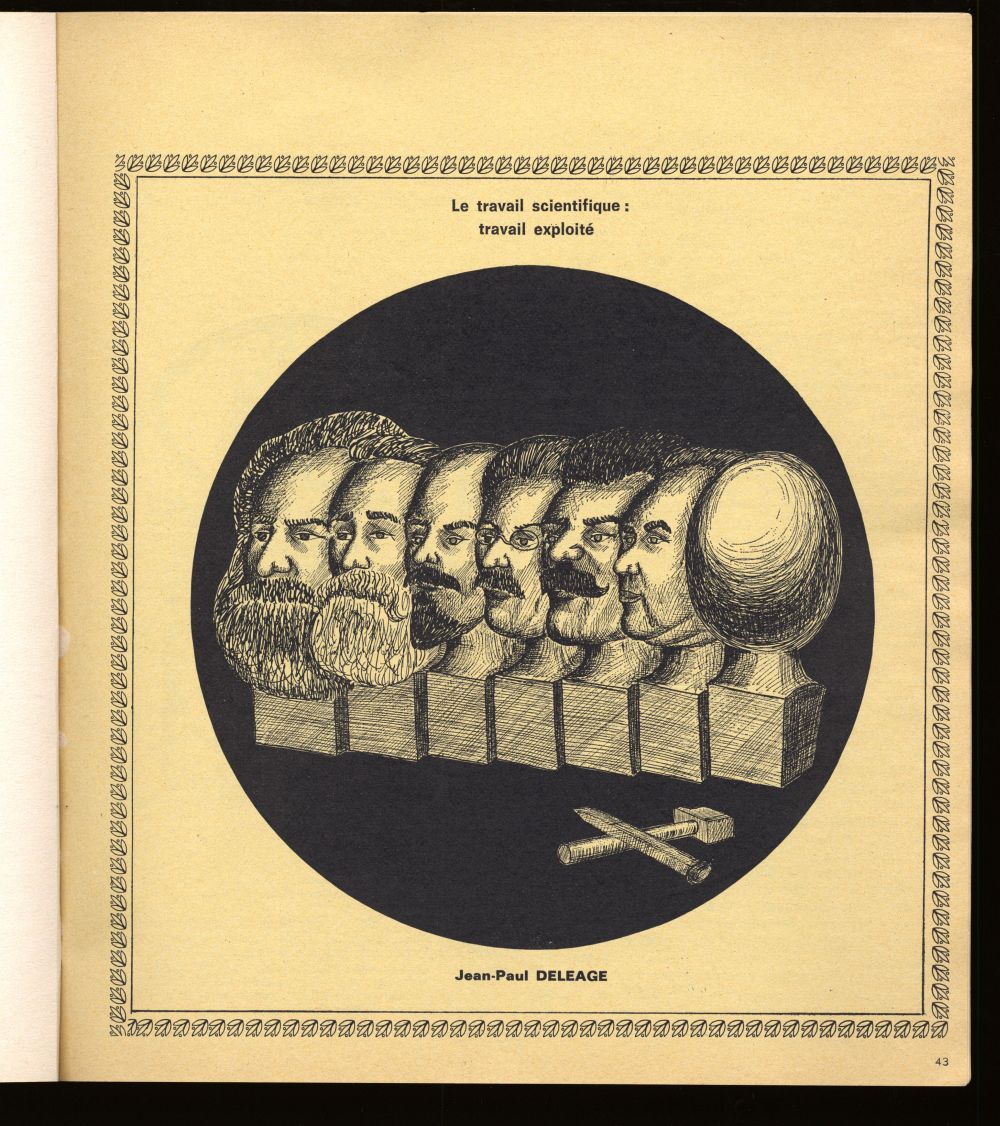

Le travail scientifique

travail exploité

travail exploité

Nous ne maintiendrons pas l'ordre

Déclaration au journal «Action» du 7 mai 1968.

« L'Université, temple de la culture,

les professeurs, ses grands prêtres... il est

plus que temps de désacraliser tout cet appa-

reil, ce mythe et cette mystification. Au

dernier congrès du S.N.E. Sup. nous disions :

la pratique universitaire doit être fondamen-

talement modifiée. Un autre enseignement

est à inventer. Nous nous y sommes employés

avec un certain succès. Mais l'Université dans

son ensemble continue d'apparaître aux étu-

diants les plus conscients comme une insti-

tution périmée. Ceux qu'elle forme seront,

pour une part importante, des chômeurs s'ils

obtiennent un diplôme ou des ratés s'ils n'en

obtiennent pas. L'Université reste une insti-

tution intégrée à l'ordre social établi; de

surcroît, son fonctionnement a lieu dans les

plus mauvaises conditions, étant donné les

restrictions budgétaires prévues par la der-

nière loi de finances.

les professeurs, ses grands prêtres... il est

plus que temps de désacraliser tout cet appa-

reil, ce mythe et cette mystification. Au

dernier congrès du S.N.E. Sup. nous disions :

la pratique universitaire doit être fondamen-

talement modifiée. Un autre enseignement

est à inventer. Nous nous y sommes employés

avec un certain succès. Mais l'Université dans

son ensemble continue d'apparaître aux étu-

diants les plus conscients comme une insti-

tution périmée. Ceux qu'elle forme seront,

pour une part importante, des chômeurs s'ils

obtiennent un diplôme ou des ratés s'ils n'en

obtiennent pas. L'Université reste une insti-

tution intégrée à l'ordre social établi; de

surcroît, son fonctionnement a lieu dans les

plus mauvaises conditions, étant donné les

restrictions budgétaires prévues par la der-

nière loi de finances.

Institution qui diffuse une idéologie

liée à la classe dominante et dont les produits,

dans leur grande majorité, s'intègrent natu-

rellement à l'ordre bourgeois, l'Université

apparaît donc dans une large mesure comme

un élément de répression. Quand elle ne

parvient plus à jouer ce rôle, le pouvoir lui

substitue les gardes mobiles et les mousque-

tons. Si les universitaires ne peuvent partager

les modes d'action des étudiants — en parti-

culier des éléments les plus avancés — ils

deviennent pourtant conscients de la crise

générale de l'institution. Quand la police

entre à l'Université, leur solidarité apparaît

liée à la classe dominante et dont les produits,

dans leur grande majorité, s'intègrent natu-

rellement à l'ordre bourgeois, l'Université

apparaît donc dans une large mesure comme

un élément de répression. Quand elle ne

parvient plus à jouer ce rôle, le pouvoir lui

substitue les gardes mobiles et les mousque-

tons. Si les universitaires ne peuvent partager

les modes d'action des étudiants — en parti-

culier des éléments les plus avancés — ils

deviennent pourtant conscients de la crise

générale de l'institution. Quand la police

entre à l'Université, leur solidarité apparaît

nettement : face à la répression, la solidarité

ne se divise pas. La place des professeurs se

trouve à côté des étudiants. Assurément ils

ne partagent pas toujours toutes leurs ana-

lyses et, en majorité, s'inquiètent des formes

parfois prises par leur action. Mais il leur

semble indécent et inimaginable de renvoyer

dos à dos étudiants et policiers ou d'émettre

à ce moment-là des réserves sur la solidarité.

Les problèmes posés sont des problèmes de

fond. La police ne les résoudra pas. La répres-

sion élargira le mouvement.

ne se divise pas. La place des professeurs se

trouve à côté des étudiants. Assurément ils

ne partagent pas toujours toutes leurs ana-

lyses et, en majorité, s'inquiètent des formes

parfois prises par leur action. Mais il leur

semble indécent et inimaginable de renvoyer

dos à dos étudiants et policiers ou d'émettre

à ce moment-là des réserves sur la solidarité.

Les problèmes posés sont des problèmes de

fond. La police ne les résoudra pas. La répres-

sion élargira le mouvement.

Les étudiants mettent en cause l'Uni-

versité et, à travers elle, l'ordre social.

Qu'une large partie de la presse tente de les

discréditer, cela est banal. Que le ministre

de l'Education Nationale du régime reprenne

les arguments de Springer, cela est dans la

logique du système. Qu'il fasse venir la police

à l'Université, cela est de sa part une faute

politique.

versité et, à travers elle, l'ordre social.

Qu'une large partie de la presse tente de les

discréditer, cela est banal. Que le ministre

de l'Education Nationale du régime reprenne

les arguments de Springer, cela est dans la

logique du système. Qu'il fasse venir la police

à l'Université, cela est de sa part une faute

politique.

En ce qui concerne l'attitude du

recteur Roche, nous rappellerons seulement

qu'après avoir recouru à la police, le vice-

recteur de l'Université de Madrid a démis-

sionné sous la pression des enseignants au

mois de février dernier. De son côté, le pro-

fesseur Tejero, doyen de la faculté de droit,

démissionnait pour protester contre la pré-

sence des forces de l'ordre dans sa faculté.

recteur Roche, nous rappellerons seulement

qu'après avoir recouru à la police, le vice-

recteur de l'Université de Madrid a démis-

sionné sous la pression des enseignants au

mois de février dernier. De son côté, le pro-

fesseur Tejero, doyen de la faculté de droit,

démissionnait pour protester contre la pré-

sence des forces de l'ordre dans sa faculté.

Le syndicat appelle à la grève. Sa

direction a pris ses responsabilités. Il n'était

pas concevable pour des syndicalistes que

l'Université accepte la solution faite aux

étudiants. »

direction a pris ses responsabilités. Il n'était

pas concevable pour des syndicalistes que

l'Université accepte la solution faite aux

étudiants. »

Alain Geismar

Editorial

Les auteurs

Sommaire

Refuser les choix absur-

des, aller aux racines des

questions posées à propos de

l'orientation-sélection, étayer

le dossier et le discuter,

nourrir l'analyse pour s'effor-

cer de répondre à la ques-

tion : « Mais à quoi donc sert

l'Université et qui est con-

cerné ? », tel est l'essai tenté

dans ce troisième numéro de

Niveau 3.

des, aller aux racines des

questions posées à propos de

l'orientation-sélection, étayer

le dossier et le discuter,

nourrir l'analyse pour s'effor-

cer de répondre à la ques-

tion : « Mais à quoi donc sert

l'Université et qui est con-

cerné ? », tel est l'essai tenté

dans ce troisième numéro de

Niveau 3.

Au travers des réponses

de ceux qui tentent ici de

penser le problème en termes

politiques, transparaît la né-

cessité impérieuse de tou-

cher à deux termes essen-

tiels du système éducatif

actuel : à savoir la sélection

sociale, économique et cultu-

relle de départ, et... le régime

capitaliste.

de ceux qui tentent ici de

penser le problème en termes

politiques, transparaît la né-

cessité impérieuse de tou-

cher à deux termes essen-

tiels du système éducatif

actuel : à savoir la sélection

sociale, économique et cultu-

relle de départ, et... le régime

capitaliste.

Le contraste avec les

aspects plus restreints et

techniques du même sujet

habituellement présentés

peut paraître violent.

aspects plus restreints et

techniques du même sujet

habituellement présentés

peut paraître violent.

Mais tout se passe, au

moment où le pouvoir réalise

ses réformes et envisage de

nouvelles mutations — pour

adapter l'Université à l'éco-

nomie tout en sauvegardant

le système hiérarchique en

place, ce qui ne va pas sans

contradictions —, comme si

la publicité étonnante qui

entoure certains points de

vue devait faire en sorte que

parents et élèves croient que

les solutions au problème

éducatif ne peuvent être trou-

vées ailleurs que dans l'ajus-

tement savant d'une techni-

que indispensable ; faire en

sorte que les adolescents

refoulés par la sélection aient

seulement le sentiment de

leur insuffisance et de leur

propre culpabilité, que les

étudiants n'aient pour préoc-

cupation et motivation que

les tentatives de franchisse-

ment des obstacles imposés,

sans en connaître la signifi-

cation et la finalité ; faire en

sorte que soient maintenues

l'incertitude sur les débou-

chés et cette forme d'ému-

moment où le pouvoir réalise

ses réformes et envisage de

nouvelles mutations — pour

adapter l'Université à l'éco-

nomie tout en sauvegardant

le système hiérarchique en

place, ce qui ne va pas sans

contradictions —, comme si

la publicité étonnante qui

entoure certains points de

vue devait faire en sorte que

parents et élèves croient que

les solutions au problème

éducatif ne peuvent être trou-

vées ailleurs que dans l'ajus-

tement savant d'une techni-

que indispensable ; faire en

sorte que les adolescents

refoulés par la sélection aient

seulement le sentiment de

leur insuffisance et de leur

propre culpabilité, que les

étudiants n'aient pour préoc-

cupation et motivation que

les tentatives de franchisse-

ment des obstacles imposés,

sans en connaître la signifi-

cation et la finalité ; faire en

sorte que soient maintenues

l'incertitude sur les débou-

chés et cette forme d'ému-

lation qui conduit à la perpé-

tuation de certains clivages ;

faire en sorte enfin que dans

ce combat douteux les battus

sachent subir leur humilia-

tion avec dignité.

tuation de certains clivages ;

faire en sorte enfin que dans

ce combat douteux les battus

sachent subir leur humilia-

tion avec dignité.

Peut-être, en effet, ce

numéro de Niveau 3 ne traite-

t-il pas de la sélection

comme on en parle ailleurs ?

On n'y trouve pas de recette,

mais une approche des objec-

tifs de l'enseignement supé-

rieur et de son contenu et

l'exposé de démarches péda-

gogiques nouvelles. Comme

pour centrer les discussions

devenues aujourd'hui indis-

pensables. Qu'il s'agisse de

l'enseignement dans les fa-

cultés des lettres, du devenir

de leurs étudiants, qu'il

s'agisse d'une manière plus

générale de la formation pro-

fessionnelle dans l'enseigne-

ment supérieur ou de la

recherche, qu'on ne s'étonne

pas que les débats soient

sous-tendus par des considé-

rations idéologiques,ces ques-

tions touchent trop à la struc-

ture même de la société.

numéro de Niveau 3 ne traite-

t-il pas de la sélection

comme on en parle ailleurs ?

On n'y trouve pas de recette,

mais une approche des objec-

tifs de l'enseignement supé-

rieur et de son contenu et

l'exposé de démarches péda-

gogiques nouvelles. Comme

pour centrer les discussions

devenues aujourd'hui indis-

pensables. Qu'il s'agisse de

l'enseignement dans les fa-

cultés des lettres, du devenir

de leurs étudiants, qu'il

s'agisse d'une manière plus

générale de la formation pro-

fessionnelle dans l'enseigne-

ment supérieur ou de la

recherche, qu'on ne s'étonne

pas que les débats soient

sous-tendus par des considé-

rations idéologiques,ces ques-

tions touchent trop à la struc-

ture même de la société.

Michel FONTAINE.

Jean-Paul Deléage

Physicien, assistant à la Faculté

des sciences de Paris.

des sciences de Paris.

Gilles Ferry

Sociologue, assistant à la Faculté

des lettres et sciences humaines

de Nanterre.

des lettres et sciences humaines

de Nanterre.

Pierre de Gaudemar

Sociologue, maître assistant à la

Faculté des lettres et sciences

humaines de Toulouse.

Faculté des lettres et sciences

humaines de Toulouse.

Alain Geismar

Secrétaire général du Syndicat

national de l'enseignement supé-

national de l'enseignement supé-

François A. Isambert

Sociologue, maître assistant à la

Sorbonne.

Sorbonne.

Bernard Kayser

Professeur de géographie humaine

à la Faculté des lettres et sciences

humaines de Toulouse.

à la Faculté des lettres et sciences

humaines de Toulouse.

Brice Lalonde

Etudiant en grec à la Sorbonne.

Michèle Leduc

Physicienne, assistante à la Faculté

des sciences de Paris.

des sciences de Paris.

Monique Levy

Physicienne, assistante à la Faculté

des sciences de Paris.

des sciences de Paris.

François Liot

Physiologiste, maître de conférence

à la Faculté de médecine de Paris.

à la Faculté de médecine de Paris.

Jean-Paul Malrieu

Physicien, chargé de recherche au

C.N.R.S.

C.N.R.S.

Christian Masselot

Maître assistant à l'I.U.T. de Cachan.

Max Milner

Professeur de'littérature à la Faculté

des lettres et sciences humaines

de Dijon.

des lettres et sciences humaines

de Dijon.

Henri Péquignot

Professeur de médecine à la Faculté

de médecine de Paris.

de médecine de Paris.

Guy Romier

Mathématicien, maître assistant à

la Faculté des sciences de Paris.

la Faculté des sciences de Paris.

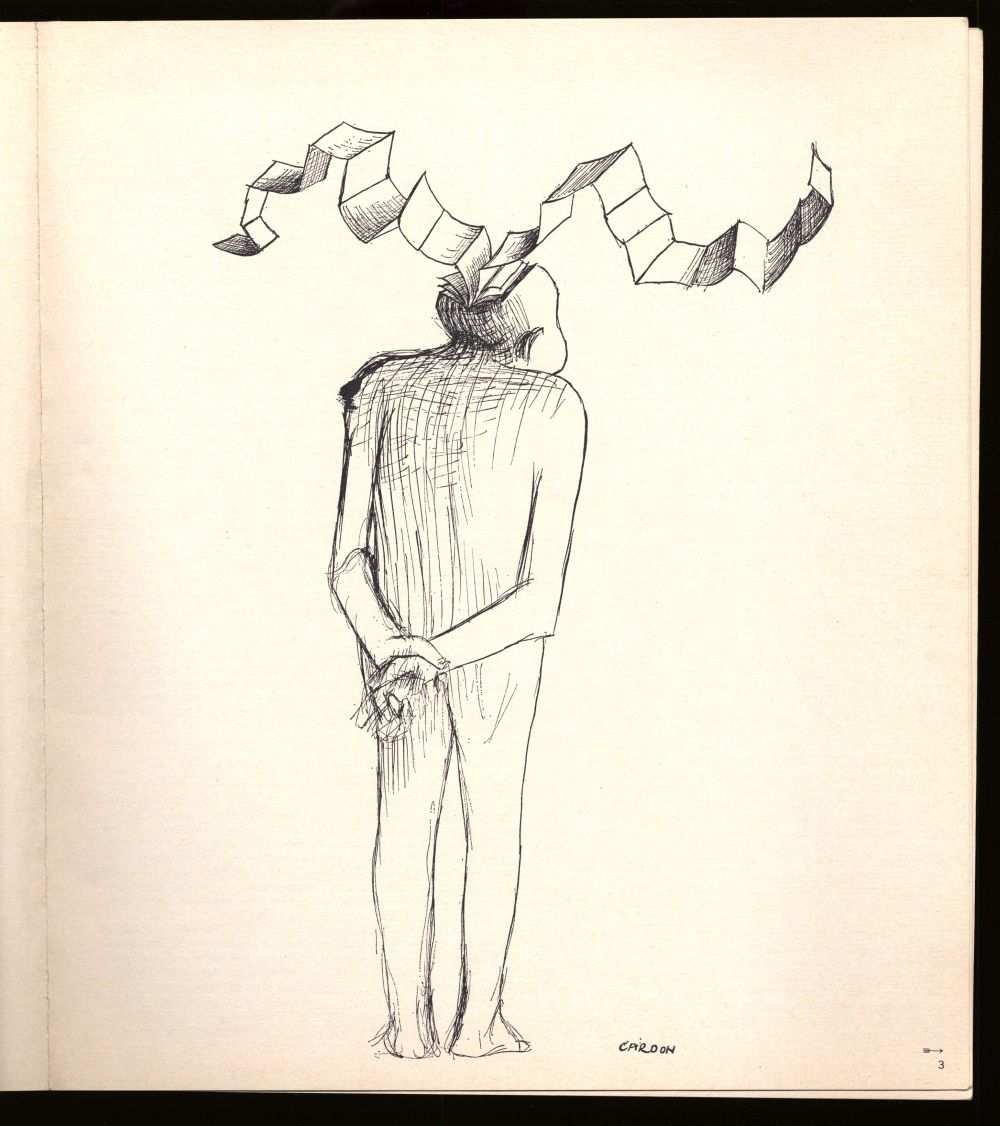

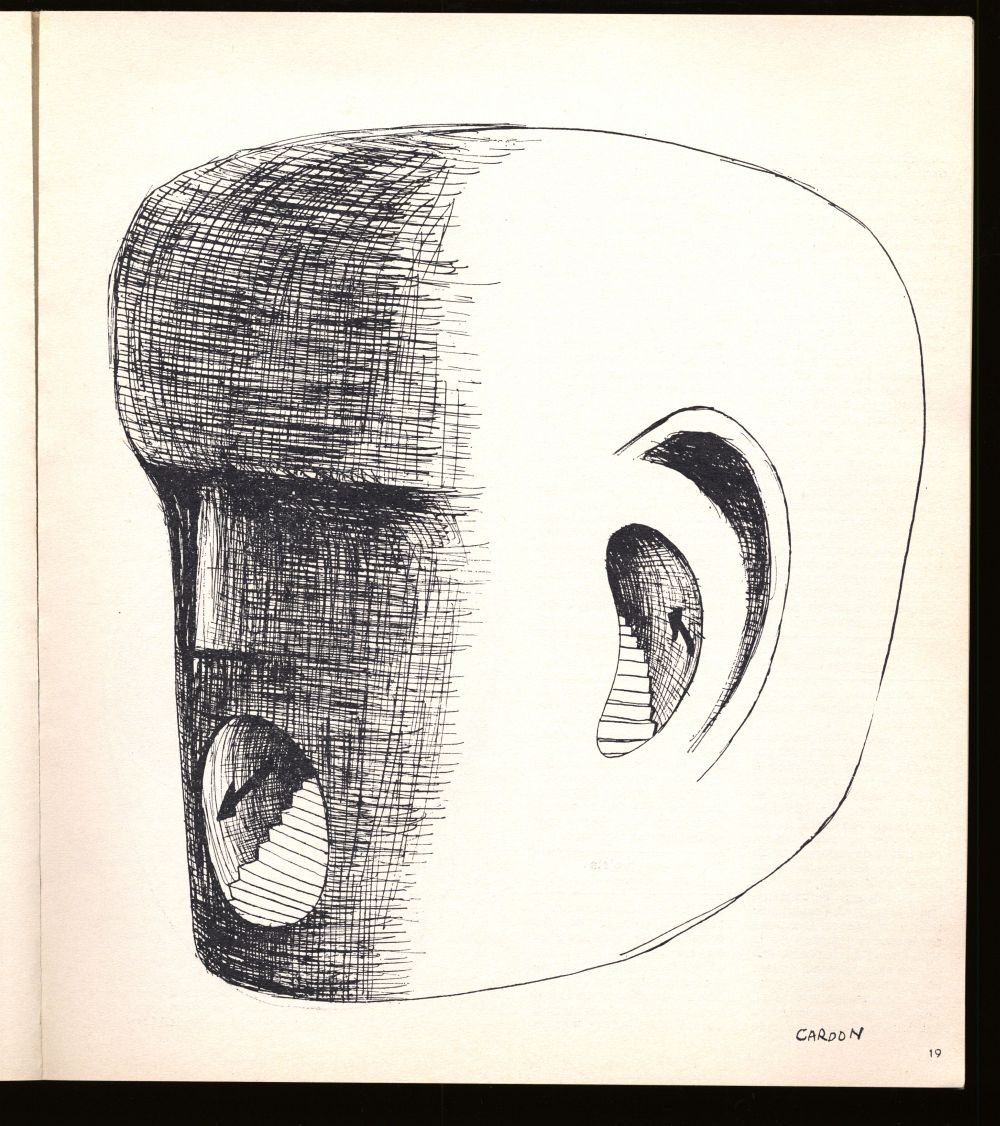

Les dessins sont de

Cardon.

Cardon.

Spécial actualité :

Nous ne maintiendrons

pas l'ordre I

Dossier/débat :

L'enseignement supérieur,

les étudiants, la recherche

et la formation professionnelle 2

La réforme de l'université

ne se fera pas

contre les étudiants ou sans eux. 6

Recherche et invention

dans l'enseignement littéraire. 9

Les facultés de médecine

sans problème ? 10

Un enseignement sans étudiant. 12

Document :

L'accès à l'enseignement

supérieur dans différents

pays d'Europe.

supérieur dans différents

pays d'Europe.

Rapport de l'UNESCO

sur l'accès à l'enseignement

supérieur en Europe.

24

28

Etude :

Ampleur et perspective

de l'hégémonie scientifique

américaine. 32

de l'hégémonie scientifique

américaine. 32

Enquête :

Aujourd'hui les I.U.T.

36

Etude :

Un enseignement improductif. 38

Pamphlet :

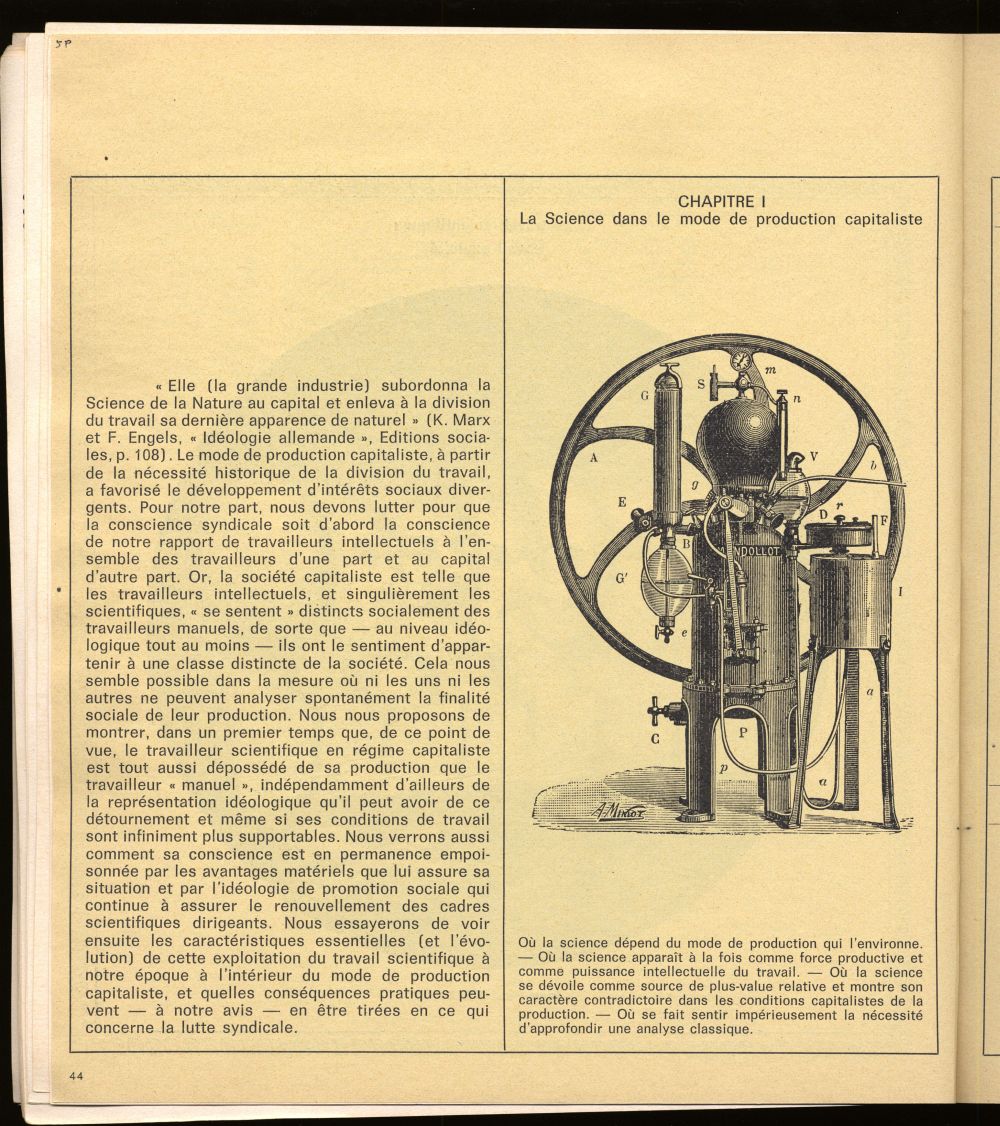

Le travail scientifique,

travail exploité.

travail exploité.

43

Niveau 3

28, rue Monsieur-le-Prince

Paris-6e

633-37-33

Directeur-Rédacteur en chef :

Michel Fontaine

Michel Fontaine

Secrétaire de rédaction :

André Rougeot

André Rougeot

Maquette :

Gérard Suner

Gérard Suner

Imprimerie Robert

3, rue de la Procession

Paris-15'

L'enseignement supérieur, les étudiants, la recherche

et la formation professionnelle

et la formation professionnelle

par Guy Romier

Des arguments conjoncturels ont été avancés contre

les projets gouvernementaux de sélection : dans l'état actuel

de notre système scolaire, la mesure ne pourrait que retarder

la démocratisation ; on ne saurait d'ailleurs prétendre qu'il y

a trop d'étudiants. Et, bien entendu, les échecs et les difficultés

que connaissent bon nombre d'entre eux sont dus pour beau-

coup à des insuffisances techniques relatives aux locaux, à la

politique malthusienne en matière d'encadrement — y compris

de la part de nombreux universitaires — etc.

les projets gouvernementaux de sélection : dans l'état actuel

de notre système scolaire, la mesure ne pourrait que retarder

la démocratisation ; on ne saurait d'ailleurs prétendre qu'il y

a trop d'étudiants. Et, bien entendu, les échecs et les difficultés

que connaissent bon nombre d'entre eux sont dus pour beau-

coup à des insuffisances techniques relatives aux locaux, à la

politique malthusienne en matière d'encadrement — y compris

de la part de nombreux universitaires — etc.

Mais, au-delà de cette défense immédiate, il devient

de plus en plus difficile de prétendre que « les facultés asso-

cient intimement les activités de recherche et les activités

enseignantes avec une efficacité que personne jusqu'ici n'a

sérieusement contrôlée » (lettre du président de l'assemblée

des doyens de sciences au ministre de l'éducation nationale

de plus en plus difficile de prétendre que « les facultés asso-

cient intimement les activités de recherche et les activités

enseignantes avec une efficacité que personne jusqu'ici n'a

sérieusement contrôlée » (lettre du président de l'assemblée

des doyens de sciences au ministre de l'éducation nationale

— « Le Monde », 26-1-68). Personne, si ce n'est les étudiants

— mais sans doute est-ce négligeable — et les universitaires

eux-mêmes lorsqu'ils considèrent les enseignants du second

degré qu'ils ont pourtant formés.

eux-mêmes lorsqu'ils considèrent les enseignants du second

degré qu'ils ont pourtant formés.

Cette inadaptation est en fait ressentie comme une

injure par une partie du corps professoral. Ceux de ses membres

qui sont les plus conscients de leurs responsabilités d'ensei-

gnants cherchent dès lors des moyens pour échapper à cette

« mutation » que le ministre envisage d'imposer et qui risquerait

de laisser l'université traditionnelle très affaiblie. Ainsi parle-t-

on de « structures d'accueil, en dehors des facultés, ..., adaptées

aux jeunes gens pour lesquels l'enseignement qu'elles dis-

pensent ne serait pas rentable mais qui, par contre, pourraient

poursuivre avec fruit des études dans des établissements de

formation professionnelle supérieure plus directe et plus

concrète que dans les facultés » (communiqué de l'assemblée

des doyens de sciences — « Le Monde », 27-1-68} ; ou encore

de sélection pour répartir les étudiants entre des universités

« inégales » et d'un enseignement différencié permettant aux

meilleurs étudiants et aux meilleurs professeurs de se rencon-

trer (L. Schwartz, « Nouvel Observateur », 1-11-67).

injure par une partie du corps professoral. Ceux de ses membres

qui sont les plus conscients de leurs responsabilités d'ensei-

gnants cherchent dès lors des moyens pour échapper à cette

« mutation » que le ministre envisage d'imposer et qui risquerait

de laisser l'université traditionnelle très affaiblie. Ainsi parle-t-

on de « structures d'accueil, en dehors des facultés, ..., adaptées

aux jeunes gens pour lesquels l'enseignement qu'elles dis-

pensent ne serait pas rentable mais qui, par contre, pourraient

poursuivre avec fruit des études dans des établissements de

formation professionnelle supérieure plus directe et plus

concrète que dans les facultés » (communiqué de l'assemblée

des doyens de sciences — « Le Monde », 27-1-68} ; ou encore

de sélection pour répartir les étudiants entre des universités

« inégales » et d'un enseignement différencié permettant aux

meilleurs étudiants et aux meilleurs professeurs de se rencon-

trer (L. Schwartz, « Nouvel Observateur », 1-11-67).

En dehors d'autres aspects que nous essaierons d'ana-

lyser plus loin, ces deux positions ont ceci de commun : il est

manifeste que, si l'on ne s'intéresse qu'à la formation des

chercheurs, il n'est plus possible de poursuivre le développement

numérique des facultés au rythme qu'il connaît actuellement.

De ce côté, une limitation s'impose. Pour les autres, on propose

alors la formation professionnelle, mais en dehors des struc-

tures existantes qu'il s'agit de préserver.

lyser plus loin, ces deux positions ont ceci de commun : il est

manifeste que, si l'on ne s'intéresse qu'à la formation des

chercheurs, il n'est plus possible de poursuivre le développement

numérique des facultés au rythme qu'il connaît actuellement.

De ce côté, une limitation s'impose. Pour les autres, on propose

alors la formation professionnelle, mais en dehors des struc-

tures existantes qu'il s'agit de préserver.

Contre une élimination brutale et le rejet dans les

ténèbres extérieures (sans doute l'enseignement privé patro-

nal), les arguments sont aisés à formuler. Il existe des besoins,

et il en est d'autres que l'on aimerait voir développer : ceci

suffit à justifier l'expansion universitaire. Tout au plus constate-t-

on parfois, entre les diverses branches, une mauvaise répartition

sur laquelle il serait d'ailleurs souhaitable que les syndicats

universitaires se prononcent. Mais en face des autres proposi-

tions : structures parallèles, universités de niveaux différents et

semble-t-il concurrentes, ou encore secondarisation du premier

cycle de l'enseignement supérieur, l'analyse mérite d'être

poursuivie.

ténèbres extérieures (sans doute l'enseignement privé patro-

nal), les arguments sont aisés à formuler. Il existe des besoins,

et il en est d'autres que l'on aimerait voir développer : ceci

suffit à justifier l'expansion universitaire. Tout au plus constate-t-

on parfois, entre les diverses branches, une mauvaise répartition

sur laquelle il serait d'ailleurs souhaitable que les syndicats

universitaires se prononcent. Mais en face des autres proposi-

tions : structures parallèles, universités de niveaux différents et

semble-t-il concurrentes, ou encore secondarisation du premier

cycle de l'enseignement supérieur, l'analyse mérite d'être

poursuivie.

Prenant le contre-pied des mesures évoquées, nous pro-

poserons le thème de réflexion qui suit : accepter que les for-

mations professionnelles prennent leur véritable place dans

l'Université, en la modifiant de l'intérieur et sans tomber pour

autant dans le système des classes de préparation et des gran-

poserons le thème de réflexion qui suit : accepter que les for-

mations professionnelles prennent leur véritable place dans

l'Université, en la modifiant de l'intérieur et sans tomber pour

autant dans le système des classes de préparation et des gran-

des écoles elles-mêmes ; par suite, accepter les conséquences

de ce choix, notamment en ce qui concerne les enseignants.

de ce choix, notamment en ce qui concerne les enseignants.

Combien d'universitaires connaissent les exigences

d'un tel choix, et combien sont prêts à faire une place a la for-

mation professionnelle dans leurs services ? L'existence de

deux activités — enseignement et recherche — qui, simultané-

ment, se préparent et s'exercent dans nos facultés ne risque-t-

elle pas d'être un blocage pour la préparation à d'autres sec-

teurs ? C'est là un problème propre à l'enseignement supérieur.

Ou bien passe avant toutes choses la préparation à la recher-

che : c'est le cas des facultés de lettres ou de sciences ; ou bien

la préparation à d'autres professions, sous prétexte de « con-

tacts avec la recherche », mêle des éléments disparates dont on

peut contester le bénéfice, tant pour les futurs chercheurs que

pour les futurs praticiens : c'est, semble-t-il, le cas de la méde-

cine.

d'un tel choix, et combien sont prêts à faire une place a la for-

mation professionnelle dans leurs services ? L'existence de

deux activités — enseignement et recherche — qui, simultané-

ment, se préparent et s'exercent dans nos facultés ne risque-t-

elle pas d'être un blocage pour la préparation à d'autres sec-

teurs ? C'est là un problème propre à l'enseignement supérieur.

Ou bien passe avant toutes choses la préparation à la recher-

che : c'est le cas des facultés de lettres ou de sciences ; ou bien

la préparation à d'autres professions, sous prétexte de « con-

tacts avec la recherche », mêle des éléments disparates dont on

peut contester le bénéfice, tant pour les futurs chercheurs que

pour les futurs praticiens : c'est, semble-t-il, le cas de la méde-

cine.

Il ne faut pas s'étonner, dès lors, de la faiblesse des

positions syndicales sur les grandes écoles : il est aisé d'en

réclamer la « suppression », plus difficile de mettre en place

des structures de remplacement. Dans ce contexte, les « struc-

tures parallèles » deviennent une escroquerie. Il ne faut pas

s'étonner non plus des difficultés rencontrées dans nos organi-

sations jusqu'à des temps récents, pour parler pédagogie ou

formation professionelle (cf. Congrès du S.N.E.Sup. de 1966).

positions syndicales sur les grandes écoles : il est aisé d'en

réclamer la « suppression », plus difficile de mettre en place

des structures de remplacement. Dans ce contexte, les « struc-

tures parallèles » deviennent une escroquerie. Il ne faut pas

s'étonner non plus des difficultés rencontrées dans nos organi-

sations jusqu'à des temps récents, pour parler pédagogie ou

formation professionelle (cf. Congrès du S.N.E.Sup. de 1966).

Refus de la dichotomie recherche-profession

L'intégration de la formation professionnelle dans les

facultés présente une première exigence. Il faut refuser la

dichotomie : préparation à la recherche - formation profes-

sionnelle. Dans la plupart des textes syndicaux (cf. compte

rendu du colloque littéraire de Strasbourg, mars 1967) les deux

aspects sont mis sur le même plan. C'est encore ce qui ressort

des textes de L. Schwartz ou de ceux, cités plus haut, des

doyens de sciences : l'université est une machine à fabriquer

des docteurs (voir aussi l'enquête de la Section de Grenoble,

Bulletin de S.N.E.Sup, n° 153, janvier 1968), à la rigueur des

docteurs de 3U cycle. Tout ce qui n'est pas apte à passer par

cette voie doit aller chercher ailleurs la nourriture intellectuelle.

N'y a-t-il pas là contradiction avec nos positions sur les grandes

écoles ?

facultés présente une première exigence. Il faut refuser la

dichotomie : préparation à la recherche - formation profes-

sionnelle. Dans la plupart des textes syndicaux (cf. compte

rendu du colloque littéraire de Strasbourg, mars 1967) les deux

aspects sont mis sur le même plan. C'est encore ce qui ressort

des textes de L. Schwartz ou de ceux, cités plus haut, des

doyens de sciences : l'université est une machine à fabriquer

des docteurs (voir aussi l'enquête de la Section de Grenoble,

Bulletin de S.N.E.Sup, n° 153, janvier 1968), à la rigueur des

docteurs de 3U cycle. Tout ce qui n'est pas apte à passer par

cette voie doit aller chercher ailleurs la nourriture intellectuelle.

N'y a-t-il pas là contradiction avec nos positions sur les grandes

écoles ?

De ce fait, lorsque l'on pense à fournir des diplômés

aux secteurs professionnels, il s'agit en général d'étudiants

ayant achevé un troisième cycle. D'où l'idée — qui n'est d'ail-

leurs pas mauvaise en soi — de troisièmes cycles plus tech-

niques. Mais toute la scolarité est orientée vers ce troisième

cycle qui la complète et elle est donc essentiellement centrée

sur la recherche (bien qu'une évolution se manifeste avec l'idée

de maîtrise d'enseignement et — mais combien y croient ? —

de maîtrise de technologie).

aux secteurs professionnels, il s'agit en général d'étudiants

ayant achevé un troisième cycle. D'où l'idée — qui n'est d'ail-

leurs pas mauvaise en soi — de troisièmes cycles plus tech-

niques. Mais toute la scolarité est orientée vers ce troisième

cycle qui la complète et elle est donc essentiellement centrée

sur la recherche (bien qu'une évolution se manifeste avec l'idée

de maîtrise d'enseignement et — mais combien y croient ? —

de maîtrise de technologie).

Il y a, dans cette intégration du doctorat de troisième

cycle au déroulement normal de la scolarité et dans la subor-

dination de celle-ci à cette fin, une autre confusion. Il n'est,

dans notre système, de chercheurs à part entière que confirmés,

dûment munis de cette peau d'âne supplémentaire. Comme si

l'ingénieur qui sort d'une école était mieux armé pour assurer

une tâche professionnelle que le chercheur qui entreprend un 3e

cycle ! Tous deux achèvent en fait l'apprentissage d'un métier

dans un cadre qui devrait être professionnel pour les deux et

qui ne l'est que pour l'un des deux seulement. Comment — soit

cycle au déroulement normal de la scolarité et dans la subor-

dination de celle-ci à cette fin, une autre confusion. Il n'est,

dans notre système, de chercheurs à part entière que confirmés,

dûment munis de cette peau d'âne supplémentaire. Comme si

l'ingénieur qui sort d'une école était mieux armé pour assurer

une tâche professionnelle que le chercheur qui entreprend un 3e

cycle ! Tous deux achèvent en fait l'apprentissage d'un métier

dans un cadre qui devrait être professionnel pour les deux et

qui ne l'est que pour l'un des deux seulement. Comment — soit

dit en passant —, devant une telle attitude, les secteurs profes-

sionnels ne seraient-ils pas méfiants face aux étudiants que

nous leur fournissons ?

sionnels ne seraient-ils pas méfiants face aux étudiants que

nous leur fournissons ?

Il y a dans cette opposition profession-recherche une

autre difficulté, dont je puis dire par expérience (mathématiques

appliquées), qu'elle est ressentie par ceux qui, déjà, participent

à la formation professionnelle. Nous nous heurtons, dans notre

travail pédagogique, aux traditions qui veulent que les seuls

centres d'intérêt des universitaires soient dans leur recherche.

Le fait de consacrer 3, 6 ou 12 heures d'enseignement à des

étudiants qui se destinent à une profession donnée sans s'inté-

resser véritablement à leurs préoccupations futures, n'avoir

bien souvent de cette profession qu'une connaissance superfi-

cielle, ne pas consacrer une partie de ses activités aux domaines

extra-universitaires concernés constitue — il faut bien

l'avouer — un non-sens pédagogique. C'est pourtant ce qui se

passe fréquemment, surtout au niveau des assistants et maîtres

assistants, en dépit d'apparences parfois trompeuses.

autre difficulté, dont je puis dire par expérience (mathématiques

appliquées), qu'elle est ressentie par ceux qui, déjà, participent

à la formation professionnelle. Nous nous heurtons, dans notre

travail pédagogique, aux traditions qui veulent que les seuls

centres d'intérêt des universitaires soient dans leur recherche.

Le fait de consacrer 3, 6 ou 12 heures d'enseignement à des

étudiants qui se destinent à une profession donnée sans s'inté-

resser véritablement à leurs préoccupations futures, n'avoir

bien souvent de cette profession qu'une connaissance superfi-

cielle, ne pas consacrer une partie de ses activités aux domaines

extra-universitaires concernés constitue — il faut bien

l'avouer — un non-sens pédagogique. C'est pourtant ce qui se

passe fréquemment, surtout au niveau des assistants et maîtres

assistants, en dépit d'apparences parfois trompeuses.

En fait la préparation à la recherche ne devrait être

qu'un type de formation professionnelle parmi d'autres et ne

saurait donc être considérée comme une tâche prééminente au

niveau de la scolarité normale. Nous souhaitons tous une vérita-

ble orientation. Celle-ci ne sera pas si nous mettons en avant

une voie particulière et si les autres apparaissent comme des

laissées pour compte. Introduire la formation professionnelle à

l'université exige de réétudier, au niveau des premier et second

cycles, nos centres d'intérêt. Il ne s'agit pas de nier la place

de la recherche dans l'enseignement supérieur, mais de définir

clairement ce qui, à un niveau donné, est essentiel à tous et ce

qui est spécifique à la profession de chercheur. H s'agit enfin

de mettre les diverses voies sur un pied d'égalité.

qu'un type de formation professionnelle parmi d'autres et ne

saurait donc être considérée comme une tâche prééminente au

niveau de la scolarité normale. Nous souhaitons tous une vérita-

ble orientation. Celle-ci ne sera pas si nous mettons en avant

une voie particulière et si les autres apparaissent comme des

laissées pour compte. Introduire la formation professionnelle à

l'université exige de réétudier, au niveau des premier et second

cycles, nos centres d'intérêt. Il ne s'agit pas de nier la place

de la recherche dans l'enseignement supérieur, mais de définir

clairement ce qui, à un niveau donné, est essentiel à tous et ce

qui est spécifique à la profession de chercheur. H s'agit enfin

de mettre les diverses voies sur un pied d'égalité.

Un des arguments de L. Schwartz est l'impossibilité

d'enseigner à une masse indifférenciée. Et de citer l'exemple

américain des universités de niveaux différents, et de vouloir

réserver certaines universités à « l'élite » (étudiants et pro-

fesseurs), aux études de haut niveau, c'est-à-dire dans sa

perspective (semble-t-il) à la recherche. Nous sommes sans

doute là au cœur du problème.

d'enseigner à une masse indifférenciée. Et de citer l'exemple

américain des universités de niveaux différents, et de vouloir

réserver certaines universités à « l'élite » (étudiants et pro-

fesseurs), aux études de haut niveau, c'est-à-dire dans sa

perspective (semble-t-il) à la recherche. Nous sommes sans

doute là au cœur du problème.

Il n'est pas question de vouloir défendre un égalita-

risme qui prétendrait donner à tous le même enseignement. Il y

aura sans doute toujours des gens qui pourront aller plus loin

que d'autres et qui, dans quelque métier que ce soit, y compris

la recherche, se révéleront plus efficaces que les autres. Pour-

tant on peut se demander si, dans l'évolution actuelle, il faut

rechercher systématiquement et avant tout ces individus-là, et

si la recherche, par exemple, n'avance pas autant par le travail

d'équipes anonymes que par celui de quelques hommes d'excep-

tion. Et puis il ne doit pas être difficile, dans un enseignement

de masse, de prévoir les quelques moyens qui permettront à

ces élites de se dégager.

risme qui prétendrait donner à tous le même enseignement. Il y

aura sans doute toujours des gens qui pourront aller plus loin

que d'autres et qui, dans quelque métier que ce soit, y compris

la recherche, se révéleront plus efficaces que les autres. Pour-

tant on peut se demander si, dans l'évolution actuelle, il faut

rechercher systématiquement et avant tout ces individus-là, et

si la recherche, par exemple, n'avance pas autant par le travail

d'équipes anonymes que par celui de quelques hommes d'excep-

tion. Et puis il ne doit pas être difficile, dans un enseignement

de masse, de prévoir les quelques moyens qui permettront à

ces élites de se dégager.

Mais je voudrais poser quelques questions d'un autre

ordre. L'exemple américain est-il si convaincant ? Si telles

universités de premier rang peuvent assurer à des groupes de

trente étudiants les meilleurs maîtres, si les moins bons vont

dans des universités de moindre réputation, selon un processus

fortement hiérarchisé, qu'en est-il de ces universités de second

rang ? On peut être inquiet — et d'aucuns prétendent que c'est

justifié — au sujet de la valeur de l'enseignement qui, derrière

la façade de quelques grands centres, est le lot des autres.

L'inégalité dans ce système risque fort de devenir une médio-

crité entretenue.

ordre. L'exemple américain est-il si convaincant ? Si telles

universités de premier rang peuvent assurer à des groupes de

trente étudiants les meilleurs maîtres, si les moins bons vont

dans des universités de moindre réputation, selon un processus

fortement hiérarchisé, qu'en est-il de ces universités de second

rang ? On peut être inquiet — et d'aucuns prétendent que c'est

justifié — au sujet de la valeur de l'enseignement qui, derrière

la façade de quelques grands centres, est le lot des autres.

L'inégalité dans ce système risque fort de devenir une médio-

crité entretenue.

Mais surtout, par le jeu des élites, des équipes de

pointe, des études de haut niveau, et même en ne se limitant

pas à la recherche, aurait-on la prétention de battre les grandes

écoles sur leur propre terrain ? Celles-ci représentent un sys-

tème hautement sélectif, ce qui ne veut pas dire que, bon an,

mal an, à peu près tous les préparationnaires ne se casent. Il y

a pourtant là un système que nous contestons. Est-ce à dire que

notre contestation ne porte que sur l'absence de recherche ?

Il existe, dans les écoles, des laboratoires qui en font bien

autant que certains services des facultés.

pointe, des études de haut niveau, et même en ne se limitant

pas à la recherche, aurait-on la prétention de battre les grandes

écoles sur leur propre terrain ? Celles-ci représentent un sys-

tème hautement sélectif, ce qui ne veut pas dire que, bon an,

mal an, à peu près tous les préparationnaires ne se casent. Il y

a pourtant là un système que nous contestons. Est-ce à dire que

notre contestation ne porte que sur l'absence de recherche ?

Il existe, dans les écoles, des laboratoires qui en font bien

autant que certains services des facultés.

Il me semble que notre contestation est beaucoup plus

radicale. Sans compter le véritable tirage au sort représenté par

les concours d'entrée, qui répartissent selon un prétendu

« niveau » et non selon les goûts et les aptitudes réelles, le

système empêche les choix et une véritable orientation. En

outre, l'enseignement n'apporte pas seulement une formation

technique. Il peut être aussi le lieu où se font des confronta-

tions, où l'on peut apprendre à connaître les exigences, les

difficultés, les centres d'intérêt de professions autres que celle

qui sera choisie. Au moins peut-il faciliter une telle connais-

sance. Ajoutons que les grandes écoles intègrent à un système

social, chacun à une place déterminée, sans permettre ni

souhaiter situer cette place dans le système. Il n'est pas sans

intérêt de rappeler la ségrégation de fait qui sévit entre ensei-

gnement technique et enseignement secondaire ; ou encore

l'échec de l'I.N.S.A. de Lyon par rapport à la volonté initiale de

former à la fois ingénieurs et techniciens. La tâche première de

l'enseignement n'est pas la formation des élites : on peut

penser que, dans un système convenablement conçu, celles-ci

trouveront toujours la possibilité d'acquérir le complément de

formation auquel elles peuvent prétendre. L'accent doit être mis

sur la plus grande masse des gens à former, sans que s'opère

une ségrégation. Créer à côté d'un enseignement de large dif-

fusion qui, en dépit de protestations purement verbales, devien-

dra un enseignement au rabais, créer à côté de cela une E.N.A.

ou une Ecole Polytechnique de la recherche est un leurre péda-

gogique, car l'enseignement supérieur est une acquisition collec-

tive, sociale et non individuelle ; une telle création, malgré le

gauchissement apparent qu'il pourrait entraîner éventuellement,

revient en fait à créer une nouvelle caste.

radicale. Sans compter le véritable tirage au sort représenté par

les concours d'entrée, qui répartissent selon un prétendu

« niveau » et non selon les goûts et les aptitudes réelles, le

système empêche les choix et une véritable orientation. En

outre, l'enseignement n'apporte pas seulement une formation

technique. Il peut être aussi le lieu où se font des confronta-

tions, où l'on peut apprendre à connaître les exigences, les

difficultés, les centres d'intérêt de professions autres que celle

qui sera choisie. Au moins peut-il faciliter une telle connais-

sance. Ajoutons que les grandes écoles intègrent à un système

social, chacun à une place déterminée, sans permettre ni

souhaiter situer cette place dans le système. Il n'est pas sans

intérêt de rappeler la ségrégation de fait qui sévit entre ensei-

gnement technique et enseignement secondaire ; ou encore

l'échec de l'I.N.S.A. de Lyon par rapport à la volonté initiale de

former à la fois ingénieurs et techniciens. La tâche première de

l'enseignement n'est pas la formation des élites : on peut

penser que, dans un système convenablement conçu, celles-ci

trouveront toujours la possibilité d'acquérir le complément de

formation auquel elles peuvent prétendre. L'accent doit être mis

sur la plus grande masse des gens à former, sans que s'opère

une ségrégation. Créer à côté d'un enseignement de large dif-

fusion qui, en dépit de protestations purement verbales, devien-

dra un enseignement au rabais, créer à côté de cela une E.N.A.

ou une Ecole Polytechnique de la recherche est un leurre péda-

gogique, car l'enseignement supérieur est une acquisition collec-

tive, sociale et non individuelle ; une telle création, malgré le

gauchissement apparent qu'il pourrait entraîner éventuellement,

revient en fait à créer une nouvelle caste.

Vieux moules et structures parallèles

Sans doute n'y a-t-il pas de remèdes miracles, mais

commencer par répartir les universités selon une hiérarchie

de niveaux techniques ne nous paraît pas souhaitable. On se

mettra aisément d'accord sur le fait que des unités gigantes-

ques, comme celles des facultés de la région parisienne, ne

sont pas souhaitables. On s'accordera également sans difficulté

sur le fait que tout ne peut être enseigné partout et qu'une

certaine mobilité des étudiants (avec les mesures financières

qu'elle suppose) est sans doute valable.

commencer par répartir les universités selon une hiérarchie

de niveaux techniques ne nous paraît pas souhaitable. On se

mettra aisément d'accord sur le fait que des unités gigantes-

ques, comme celles des facultés de la région parisienne, ne

sont pas souhaitables. On s'accordera également sans difficulté

sur le fait que tout ne peut être enseigné partout et qu'une

certaine mobilité des étudiants (avec les mesures financières

qu'elle suppose) est sans doute valable.

Mais si l'absence de contacts avec la recherche

conduit à rejeter la secondarisation du premier cycle, de même

rejettera-t-on la ségrégation par niveaux : raisons pédagogiques

pour les moins aptes (entendez à l'enseignement traditionnel),

manque de contacts « interprofessionnels » pour tous.

conduit à rejeter la secondarisation du premier cycle, de même

rejettera-t-on la ségrégation par niveaux : raisons pédagogiques

pour les moins aptes (entendez à l'enseignement traditionnel),

manque de contacts « interprofessionnels » pour tous.

A l'opposé des universités de niveaux différents, nous

proposons donc des unités d'enseignement supérieur qui, sans

couvrir peut-être toutes les branches de l'activité intellectuelle,

proposons donc des unités d'enseignement supérieur qui, sans

couvrir peut-être toutes les branches de l'activité intellectuelle,

dossier-débat

soient « verticalement » complètes, en ce sens qu'elles devraient

englober les domaines, disons technologique court et long, tant

pour l'enseignement que pour la recherche, en assurant des

liens entre eux. Cela n'empêche absolument pas de prévoir des

enseignements suffisamment différenciés, des méthodes péda-

gogiques diverses, de petits effectifs, etc.

englober les domaines, disons technologique court et long, tant

pour l'enseignement que pour la recherche, en assurant des

liens entre eux. Cela n'empêche absolument pas de prévoir des

enseignements suffisamment différenciés, des méthodes péda-

gogiques diverses, de petits effectifs, etc.

Mais un tel effort va à l'encontre des vœux de ceux qui,

en renvoyant à d'autres dans des structures « d'accueil » les

inaptes aux études de faculté, ne souhaitent en fait que résister

à la pression exercée sur eux, sans intégrer véritablement de

formation professionnelle dans leur domaine, sans répondre aux

appels des étudiants en cette matière (il n'y a sans doute pas

que les « inaptes » qui ne souhaitent faire ni recherche ni

enseignement) et qui en fin de compte maintiendront les futurs

chercheurs et surtout — cela est plus grave — les futurs ensei-

gnants sans contacts avec d'autres réalités. Il ne s'agit donc

pas de créer des structures parallèles, mais de créer, au sein

même des facultés actuelles, des départements de technologie,

I.U.T., etc., pour permettre de diversifier l'enseignement.

en renvoyant à d'autres dans des structures « d'accueil » les

inaptes aux études de faculté, ne souhaitent en fait que résister

à la pression exercée sur eux, sans intégrer véritablement de

formation professionnelle dans leur domaine, sans répondre aux

appels des étudiants en cette matière (il n'y a sans doute pas

que les « inaptes » qui ne souhaitent faire ni recherche ni

enseignement) et qui en fin de compte maintiendront les futurs

chercheurs et surtout — cela est plus grave — les futurs ensei-

gnants sans contacts avec d'autres réalités. Il ne s'agit donc

pas de créer des structures parallèles, mais de créer, au sein

même des facultés actuelles, des départements de technologie,

I.U.T., etc., pour permettre de diversifier l'enseignement.

Présenter d'autres types d'expériences

Assurer une formation professionnelle, diversifier les

tâches de l'enseignement supérieur, cela exige d'augmenter

ses moyens et en particulier d'accroître le nombre des ensei-

gnants. Or, nous le savons (cf. « Niveau 3 », n° 1) l'augmenta-

tion actuelle du nombre des étudiants est plus rapide que ne

pourrait l'être dans les meilleures conditions celle du nombre

des chercheurs. Déjà, il existe bon nombre « d'enseignants-

chercheurs » qui n'ont avec la recherche que de lointains

contacts. En outre, les I.U.T. utilisent du personnel qui ne fait

absolument pas de recherche. Mais il y a bien longtemps que des

services d'enseignement dépendant des facultés fonctionnent à

50 % ou plus sur des vacations assurées par des éléments

appartenant aux secteurs professionnels, sans que pour autant

les choses se passent plus mal qu'ailleurs.

tâches de l'enseignement supérieur, cela exige d'augmenter

ses moyens et en particulier d'accroître le nombre des ensei-

gnants. Or, nous le savons (cf. « Niveau 3 », n° 1) l'augmenta-

tion actuelle du nombre des étudiants est plus rapide que ne

pourrait l'être dans les meilleures conditions celle du nombre

des chercheurs. Déjà, il existe bon nombre « d'enseignants-

chercheurs » qui n'ont avec la recherche que de lointains

contacts. En outre, les I.U.T. utilisent du personnel qui ne fait

absolument pas de recherche. Mais il y a bien longtemps que des

services d'enseignement dépendant des facultés fonctionnent à

50 % ou plus sur des vacations assurées par des éléments

appartenant aux secteurs professionnels, sans que pour autant

les choses se passent plus mal qu'ailleurs.

Il n'est pas question de contester la liaison enseigne-

ment-recherche. Il serait cependant souhaitable qu'elle cesse

d'être un slogan pour passer dans les faits. Mais l'introduction

d'autres types de formation professionnelle nous conduira aussi

à de nouvelles exigences, que la préparation à l'enseignement

secondaire aurait sans doute dû nous faire découvrir plus tôt.

Ces exigences concernent aussi bien la recherche que l'ensei-

gnement, aussi bien le corps enseignant que ses contacts avec

les secteurs professionnels. Nous n'insisterons pas sur la néces-

sité d'instaurer une recherche pédagogique et de la reconnaître

comme véritable recherche. C'est au niveau des problèmes

technologiques que nous nous plaçons. Et l'expérience dont

nous partons est celle d'un secteur des mathématiques

appliquées.

ment-recherche. Il serait cependant souhaitable qu'elle cesse

d'être un slogan pour passer dans les faits. Mais l'introduction

d'autres types de formation professionnelle nous conduira aussi

à de nouvelles exigences, que la préparation à l'enseignement

secondaire aurait sans doute dû nous faire découvrir plus tôt.

Ces exigences concernent aussi bien la recherche que l'ensei-

gnement, aussi bien le corps enseignant que ses contacts avec

les secteurs professionnels. Nous n'insisterons pas sur la néces-

sité d'instaurer une recherche pédagogique et de la reconnaître

comme véritable recherche. C'est au niveau des problèmes

technologiques que nous nous plaçons. Et l'expérience dont

nous partons est celle d'un secteur des mathématiques

appliquées.

La nécessité de mettre en place une recherche techno-

logique et de développement a été mise en évidence par la créa-

tion des I.U.T. Toutefois, même dans des secteurs plus tradition-

nels, on rencontre des difficultés pour intégrer dans les équipes

de recherche des individus qui, sans souhaiter préparer des

thèses, rendent à la recherche des services indispensables.

Faute de satisfaire aux normes des enseignants-chercheurs, ils

sont condamnés à demeurer assistants ou maîtres assistants,

logique et de développement a été mise en évidence par la créa-

tion des I.U.T. Toutefois, même dans des secteurs plus tradition-

nels, on rencontre des difficultés pour intégrer dans les équipes

de recherche des individus qui, sans souhaiter préparer des

thèses, rendent à la recherche des services indispensables.

Faute de satisfaire aux normes des enseignants-chercheurs, ils

sont condamnés à demeurer assistants ou maîtres assistants,

éloignés des responsabilités réelles, on comprend que les ama-

teurs ne soient guère nombreux.

teurs ne soient guère nombreux.

Mais c'est au niveau de l'enseignement que les exi-

gences sont les plus nettes. Il est vain de vouloir préparer à une

profession extra-universitaire avec les seuls enseignants-cher-

cheurs. Sans nier leur rôle, que ce soit au niveau d'un I.U.T. ou

d'une maîtrise de technologie, il faut présenter aux étudiants

d'autres types d'expériences. Il est même concevable que l'en-

seignement ne soit pas bâti autour d'un cours théorique, mais

d'un enseignement pratique, ce qui ne signifie évidemment pas

que tout aspect théorique en soit banni.

gences sont les plus nettes. Il est vain de vouloir préparer à une

profession extra-universitaire avec les seuls enseignants-cher-

cheurs. Sans nier leur rôle, que ce soit au niveau d'un I.U.T. ou

d'une maîtrise de technologie, il faut présenter aux étudiants

d'autres types d'expériences. Il est même concevable que l'en-

seignement ne soit pas bâti autour d'un cours théorique, mais

d'un enseignement pratique, ce qui ne signifie évidemment pas

que tout aspect théorique en soit banni.

Deux types d'enseignants sont concevables : des vaca-

taires venus des secteurs professionnels, inévitables pour cer-

taines disciplines très particulières ; des enseignants dont une

part des occupations serait consacrée, à la place de la recher-

che, à des activités du type relations avec lesdits secteurs pro-

fessionnels. Peut-être le corps des chefs de travaux, proposé

par le projet de carrières du S.N.E.Sup., serait-il apte à intégrer

ce second type d'enseignants.

taires venus des secteurs professionnels, inévitables pour cer-

taines disciplines très particulières ; des enseignants dont une

part des occupations serait consacrée, à la place de la recher-

che, à des activités du type relations avec lesdits secteurs pro-

fessionnels. Peut-être le corps des chefs de travaux, proposé

par le projet de carrières du S.N.E.Sup., serait-il apte à intégrer

ce second type d'enseignants.

On objectera que cette seconde catégorie d'ensei-

gnants (sans parler des problèmes posés par l'intervention

systématique de la première et en n'envisageant l'aspect ensei-

gnement) est en contradiction avec la doctrine syndicale sur les

enseignants-chercheurs. Peut-être. Mais d'abord, il y a un besoin

nouveau et il faut y répondre. Ensuite, la notion essentielle ne

nous paraît plus celle d'enseignants isolés, mais celle d'équipes

d'enseignants. Dans de telles équipes, responsables d'un service

(et d'un seul, c'est-à-dire sans personnel dispersé sur plusieurs

cours, à l'exception des troisièmes cycles, on peut préciser la

place des enseignants-chercheurs, assurer la préparation col-

lective des cours, demander aux non chercheurs de participer

à certains séminaires, assurer la recherche pédagogique, etc.

Tout en évitant les dangers de sclérose d'un côté, cela permet-

trait, de l'autre, de contraindre certains à donner à leur part

d'enseignement plus d'importance que dans un système indi-

vidualiste. Notons que de telles équipes seraient fort utiles

aussi dans le cas où plusieurs disciplines interviennent dans

un même enseignement. Il en existe des exemples réunissant

soit universitaires et enseignants non universitaires, soit univer-

sitaires seuls. Dans le second cas, pour les formations inter-

disciplinaires, les seuls que nous connaissons sont, hélas !,

homogènes.

gnants (sans parler des problèmes posés par l'intervention

systématique de la première et en n'envisageant l'aspect ensei-

gnement) est en contradiction avec la doctrine syndicale sur les

enseignants-chercheurs. Peut-être. Mais d'abord, il y a un besoin

nouveau et il faut y répondre. Ensuite, la notion essentielle ne

nous paraît plus celle d'enseignants isolés, mais celle d'équipes

d'enseignants. Dans de telles équipes, responsables d'un service

(et d'un seul, c'est-à-dire sans personnel dispersé sur plusieurs

cours, à l'exception des troisièmes cycles, on peut préciser la

place des enseignants-chercheurs, assurer la préparation col-

lective des cours, demander aux non chercheurs de participer

à certains séminaires, assurer la recherche pédagogique, etc.

Tout en évitant les dangers de sclérose d'un côté, cela permet-

trait, de l'autre, de contraindre certains à donner à leur part

d'enseignement plus d'importance que dans un système indi-

vidualiste. Notons que de telles équipes seraient fort utiles

aussi dans le cas où plusieurs disciplines interviennent dans

un même enseignement. Il en existe des exemples réunissant

soit universitaires et enseignants non universitaires, soit univer-

sitaires seuls. Dans le second cas, pour les formations inter-

disciplinaires, les seuls que nous connaissons sont, hélas !,

homogènes.

Ces quelques réflexions ne sont que des éléments de

discussion en faveur du développement généralisé de la forma-

tion professionnelle au sein de l'université et, en conséquence,

de la modification de ses méthodes. Quelques règles se déga-

gent : intérêt pour les divers secteurs de formation profession-

nelle, unités d'enseignement où coexistent divers niveaux et

diverses formations, acceptation de moyens nouveaux tant pour

les enseignants que pour les méthodes.

discussion en faveur du développement généralisé de la forma-

tion professionnelle au sein de l'université et, en conséquence,

de la modification de ses méthodes. Quelques règles se déga-

gent : intérêt pour les divers secteurs de formation profession-

nelle, unités d'enseignement où coexistent divers niveaux et

diverses formations, acceptation de moyens nouveaux tant pour

les enseignants que pour les méthodes.

On peut refuser cette évolution des tâches de l'univer-

sité, craindre qu'elle amorce une collaboration avec un système

socio-économique réprouvé. On ne saurait empêcher alors la

limitation du nombre des étudiants, le rejet des autres vers des

structures de formation que nous contesterions plus encore.

Mais c'est plutôt en acceptant de prendre pleinement ses res-

ponsabilités techniques dans la formation supérieure que le

corps enseignant se débarrassera de ses illusions sur l'univer-

sité libérale, les responsabilités qu'il croit avoir et le rôle qu'il

prétend jouer. C'est en détruisant ces mythes qu'il pourra mieux

mesurer la place exacte qui lui est faite par le système social.

sité, craindre qu'elle amorce une collaboration avec un système

socio-économique réprouvé. On ne saurait empêcher alors la

limitation du nombre des étudiants, le rejet des autres vers des

structures de formation que nous contesterions plus encore.

Mais c'est plutôt en acceptant de prendre pleinement ses res-

ponsabilités techniques dans la formation supérieure que le

corps enseignant se débarrassera de ses illusions sur l'univer-

sité libérale, les responsabilités qu'il croit avoir et le rôle qu'il

prétend jouer. C'est en détruisant ces mythes qu'il pourra mieux

mesurer la place exacte qui lui est faite par le système social.

La réforme de l'université ne se fera pas

contre les étudiants ou sans eux

contre les étudiants ou sans eux

par Brice LALONDE

_ à a charge

es étonnairt q

» PU à fait

es étonnairt q

» PU à fait

Depuis 1880, les facultés

de lettres se sont longtemps

contentées de transmettre à un

nombre restreint d'étudiants,

issus pour la plupart des cou-

ches privilégiées, un bagage

hétéroclite baptisé culture gé-

nérale.

de lettres se sont longtemps

contentées de transmettre à un

nombre restreint d'étudiants,

issus pour la plupart des cou-

ches privilégiées, un bagage

hétéroclite baptisé culture gé-

nérale.

L'université fonctionnait en

champ clos, suivant son rythme

propre, ne produisant finale-

ment rien d'autres que ce dont

elle avait hérité, figée dans un

dialogue intemporel avec le

Beau, le Vrai et le Bien. Maî-

tres et disciples se transmet-

taient, dans l'ombre des biblio-

thèques feutrées, le flambeau

d'un humanisme érudit et plein

de distinction. Le brusque ac-

croissement du nombre d'étu-

diants autant que les « nouvel-

les exigences » de l'économie

ont donné le coup de grâce à

cette université libérale mori-

bonde, d'où le mot même de

technique avait toujours été

banni. Parallèlement, le déve-

loppement des sciences humai-

nes modifiait l'équilibre des fa-

cultés. C'est cette année seu-

lement, à la Sorbonne, qu'a été

créé un institut de sociologie,

alors que, de l'autre côté, si

l'institut de lettres classiques

ne fournit presque plus d'ensei-

gnants, il produit encore para-

doxalement les doyens de fa-

culté.

champ clos, suivant son rythme

propre, ne produisant finale-

ment rien d'autres que ce dont

elle avait hérité, figée dans un

dialogue intemporel avec le

Beau, le Vrai et le Bien. Maî-

tres et disciples se transmet-

taient, dans l'ombre des biblio-

thèques feutrées, le flambeau

d'un humanisme érudit et plein

de distinction. Le brusque ac-

croissement du nombre d'étu-

diants autant que les « nouvel-

les exigences » de l'économie

ont donné le coup de grâce à

cette université libérale mori-

bonde, d'où le mot même de

technique avait toujours été

banni. Parallèlement, le déve-

loppement des sciences humai-

nes modifiait l'équilibre des fa-

cultés. C'est cette année seu-

lement, à la Sorbonne, qu'a été

créé un institut de sociologie,

alors que, de l'autre côté, si

l'institut de lettres classiques

ne fournit presque plus d'ensei-

gnants, il produit encore para-

doxalement les doyens de fa-

culté.

Ceci suffit pour que cha-

cun admette maintenant la fail-

lite de l'université libérale. On

s'accorde même à reconnaître

que la crise requiert des solu-

tions urgentes, non seulement

d'ordre matériel et institution-

nel mais aussi d'ordre pédago-

gique. La grande majorité du

corps enseignant ne va, hélas,

pas plus loin que ces rassuran-

tes pétitions de principe sans

conséquence. De temps à au-

tre, un doyen, enlevant ainsi

une grosse épine du pied de

nombre de ses collègues, s'en-

hardit jusqu'à dénoncer la

« terrifiante improductivité des

études de lettres » ; une enquê-

te révèle que les étudiants

trouvent de moins en moins de

débouchés. __

cun admette maintenant la fail-

lite de l'université libérale. On

s'accorde même à reconnaître

que la crise requiert des solu-

tions urgentes, non seulement

d'ordre matériel et institution-

nel mais aussi d'ordre pédago-

gique. La grande majorité du

corps enseignant ne va, hélas,

pas plus loin que ces rassuran-

tes pétitions de principe sans

conséquence. De temps à au-

tre, un doyen, enlevant ainsi

une grosse épine du pied de

nombre de ses collègues, s'en-

hardit jusqu'à dénoncer la

« terrifiante improductivité des

études de lettres » ; une enquê-

te révèle que les étudiants

trouvent de moins en moins de

débouchés. __

Allant plus loin, un groupe

d'assistants fit, dans le même

journal, un procès radical de

l'enseignement littéraire. Bien

que l'article ait suscité de

nombreux échos cher les étu-

diants, deux ans plus tard, ses

d'assistants fit, dans le même

journal, un procès radical de

l'enseignement littéraire. Bien

que l'article ait suscité de

nombreux échos cher les étu-

diants, deux ans plus tard, ses

auteurs ont toujours gardé

l'anonymat. Dans les facultés,

la terreur hiérarchique devant

le «patron» règne encore.

L'assistant se tait et le profes-

seur s'agrippe de plus belle,

comme à un dernier lambeau

de sa vieille université, à l'hé-

ritage de ses prérogatives péni-

blement conquises et jalouse-

ment sauvegardées.

l'anonymat. Dans les facultés,

la terreur hiérarchique devant

le «patron» règne encore.

L'assistant se tait et le profes-

seur s'agrippe de plus belle,

comme à un dernier lambeau

de sa vieille université, à l'hé-

ritage de ses prérogatives péni-

blement conquises et jalouse-

ment sauvegardées.

Depuis de nombreuses an-

nées, à l'université, les étu-

diants avaient tiré la sonnette

d'alarme. Il fallait une réforme.

En 1963, aux portes de la Sor-

bonne, un tract proclamait :

« nous ne voulons être ni des

robots ni des rats de bibliothè-

que ». Quelques années après,

le gouvernement, I u i aussi,

semblant prendre enfin cons-

cience de la crise, annonçait à

grand renfort de publicité sa

grande Réforme. Aujourd'hui,

le «plan Fouchet » fait l'effet

d'un pétard mouillé. Alors

qu'on commence à l'appliquer,

il semble déjà avoir vécu. La

révolution dont parlait M. Pom-

pidou n'était même pas une ré-

forme (1) et, devant la crise

qui s'aggrave, on a recours aux

expédients.

nées, à l'université, les étu-

diants avaient tiré la sonnette

d'alarme. Il fallait une réforme.

En 1963, aux portes de la Sor-

bonne, un tract proclamait :

« nous ne voulons être ni des

robots ni des rats de bibliothè-

que ». Quelques années après,

le gouvernement, I u i aussi,

semblant prendre enfin cons-

cience de la crise, annonçait à

grand renfort de publicité sa

grande Réforme. Aujourd'hui,

le «plan Fouchet » fait l'effet

d'un pétard mouillé. Alors

qu'on commence à l'appliquer,

il semble déjà avoir vécu. La

révolution dont parlait M. Pom-

pidou n'était même pas une ré-

forme (1) et, devant la crise

qui s'aggrave, on a recours aux

expédients.

L'opposition

refuge confortable

refuge confortable

Un ministre remplace l'au-

tre. M. Peyrefitte veut rectifier

le tir. Bon rhéteur, il s'affirme,

au Parlement, ennemi du mal-

thusianisme et en même temps

fait discrètement entériner par

les assemblées de faculté la

sélection à l'entrée ou au cours

des premières années de l'uni-

versité. Il n'hésite même pas à

stigmatiser la sclérose des pro-

fesseurs et à s'en prendre au

« dogmatisme, à l'intellectua-

lisme et à l'individualisme »

des doctes. Mais ce n'est pas

au gaullisme, après dix ans de

pouvoir, qu'il revient de stig-

matiser le dogmatisme, l'indivi-

dualisme, le formalisme, le nar-

cissisme, l'anachronisme, le

pointillisme et l'éclectisme pro-

fessoral. Car le plan Fouchet

tre. M. Peyrefitte veut rectifier

le tir. Bon rhéteur, il s'affirme,

au Parlement, ennemi du mal-

thusianisme et en même temps

fait discrètement entériner par

les assemblées de faculté la

sélection à l'entrée ou au cours

des premières années de l'uni-

versité. Il n'hésite même pas à

stigmatiser la sclérose des pro-

fesseurs et à s'en prendre au

« dogmatisme, à l'intellectua-

lisme et à l'individualisme »

des doctes. Mais ce n'est pas

au gaullisme, après dix ans de

pouvoir, qu'il revient de stig-

matiser le dogmatisme, l'indivi-

dualisme, le formalisme, le nar-

cissisme, l'anachronisme, le

pointillisme et l'éclectisme pro-

fessoral. Car le plan Fouchet

(1) Le plan Fouchet, même s'il lui a

donné de nouvelles structures, n'a pas

sensiblement changé la vieille université ;

sa cohérence n'existe vraiment qu'au ni-

veau de ses intentions. En renforçant le

contrôle administratif, et en réduisant la

durée des études, il a seulement intensifié

la sélection et la spécialisation. Le résultat

est désastreux. On s'aperçoit que la

Réforme de l'université reste à faire.

donné de nouvelles structures, n'a pas

sensiblement changé la vieille université ;

sa cohérence n'existe vraiment qu'au ni-

veau de ses intentions. En renforçant le

contrôle administratif, et en réduisant la

durée des études, il a seulement intensifié

la sélection et la spécialisation. Le résultat

est désastreux. On s'aperçoit que la

Réforme de l'université reste à faire.

est précisément le modèle de

réforme qui, servant d'abord

les intérêts principaux du pou-

voir, ne permet qu'un enseigne-

ment de ce type. La condamna-

tion de la sclérose est, pour le

pouvoir, l'alibi d'une politique

qui l'a jusqu'à présent objecti-

vement favorisé.

réforme qui, servant d'abord

les intérêts principaux du pou-

voir, ne permet qu'un enseigne-

ment de ce type. La condamna-

tion de la sclérose est, pour le

pouvoir, l'alibi d'une politique

qui l'a jusqu'à présent objecti-

vement favorisé.

Aujourd'hui, le plan Fou-

chet ou ses séquelles parvien-

nent à leur aboutissement logi-

que : les mesures d'élimina-

tion. Pour le gouvernement, le

choix est clair et il n'est pas

d'ordre pédagogique, même si

M. Peyrefitte cherche à son

tour à donner le change : fer-

mer ces universités dont on ne

peut rien faire et créer des

I.U.T. pour diffuser démocrati-

quement à la large masse le ga-

limatias juridico-technico-litté-

raire dont les entreprises veu-

lent voir leurs cadres pourvus.

Pour les étudiants, il est de

plus en plus urgent non seule-

ment de définir sur quelles ba-

ses doit s'opérer une transfor-

mation de l'université mais

d'animer un combat sans am-

biguïté ni compromis avec qui

que ce soit. Sinon, nous aurons

bientôt à abandonner ces uni-

versités vides comme autant de

hochets dans les mains des

doctes, et nous verrons sur

leurs ruines des fabriques su-

périeures de cadres bâclés, en-

fin devenues les jouets d'entre-

prises aujourd'hui si impatien-

tes.

chet ou ses séquelles parvien-

nent à leur aboutissement logi-

que : les mesures d'élimina-

tion. Pour le gouvernement, le

choix est clair et il n'est pas

d'ordre pédagogique, même si

M. Peyrefitte cherche à son

tour à donner le change : fer-

mer ces universités dont on ne

peut rien faire et créer des

I.U.T. pour diffuser démocrati-

quement à la large masse le ga-

limatias juridico-technico-litté-

raire dont les entreprises veu-

lent voir leurs cadres pourvus.

Pour les étudiants, il est de

plus en plus urgent non seule-

ment de définir sur quelles ba-

ses doit s'opérer une transfor-

mation de l'université mais

d'animer un combat sans am-

biguïté ni compromis avec qui

que ce soit. Sinon, nous aurons

bientôt à abandonner ces uni-

versités vides comme autant de

hochets dans les mains des

doctes, et nous verrons sur

leurs ruines des fabriques su-

périeures de cadres bâclés, en-

fin devenues les jouets d'entre-

prises aujourd'hui si impatien-

tes.

Déjà le faux débat prend

des proportions redoutables.

Vedéliens et Zamanskystes,

masqués d'efficience, de tech-

nicité et de rentabilité, se dis-

putent le visage de ces fabri-

ques de demain. Ce qui nous

intéresse ici, c'est que les « pa-

trons », ceux qui ne se risquent

pas dans le zèle moderniste,

guidés par leur volonté de re-

trouver le calme serein et sans

problème des maîtres et des

disciples, des petites commu-

nautés d'étudiants de l'univer-

sité d'avant-hier, n'ont opposé

aucune résistance à ces mesu-

res de sélection. Ils n'ont pas

eu d'autres soucis, lors de la

préparation de la réforme, que

de recaser leur cours, leur heu-

re de latin, de philologie ou

d'histoire romaine. Tout cela,

comme ils le disent, pour sau-

ver leurs meubles.

des proportions redoutables.

Vedéliens et Zamanskystes,

masqués d'efficience, de tech-

nicité et de rentabilité, se dis-

putent le visage de ces fabri-

ques de demain. Ce qui nous

intéresse ici, c'est que les « pa-

trons », ceux qui ne se risquent

pas dans le zèle moderniste,

guidés par leur volonté de re-

trouver le calme serein et sans

problème des maîtres et des

disciples, des petites commu-

nautés d'étudiants de l'univer-

sité d'avant-hier, n'ont opposé

aucune résistance à ces mesu-

res de sélection. Ils n'ont pas

eu d'autres soucis, lors de la

préparation de la réforme, que

de recaser leur cours, leur heu-

re de latin, de philologie ou

d'histoire romaine. Tout cela,

comme ils le disent, pour sau-

ver leurs meubles.

Il va sans dire qu'entre le

dossier-débat

pouvoir gaulliste, sa volonté de

rentabilité et ses dernières

fanfaronades modernistes et,

de l'autre côté, les professeurs

de l'enseignement supérieur et

leur enseignement quasi sécu-

laire, les étudiants n'ont sur-

tout pas l'idée de choisir. Le

procès de cet enseignement a

été fait depuis longtemps par

le syndicat étudiant comme par

la majorité des assistants ; ces

mêmes professeurs, dont la

pratique forme aujourd'hui le

prétexte des critiques gouver-

nementales, connaissent tout

ce procès comme ils connais-

sent les suggestions et les exi-

gences des étudiants. Il ne sert

à rien de se réfugier dans une

opposition confortable et iner-

te à la politique du gouverne-

ment si on lui fournit en même

temps le prétexte de ses atta-

ques. Il ne sert à rien, et cela

devra maintenant être dit plus

clairement que par le passé,

d'afficher à l'extérieur des op-

tions progressistes et de cau-

tionner en même temps, sous

le prétexte fascinant de la ren-

tabilité et de la technicité, les

mesures les plus autoritaires

et les plus anti-démocratiques.

Ce n'est pas préjuger de la

rentrée universitaire que de di-

re qu'elle ne semble pas de-

voir être, de ce point de vue,

l'occasion d'une révolution pé-

dagogique, d'une amélioration

des méthodes et du contenu

de l'enseignement.

rentabilité et ses dernières

fanfaronades modernistes et,

de l'autre côté, les professeurs

de l'enseignement supérieur et

leur enseignement quasi sécu-

laire, les étudiants n'ont sur-

tout pas l'idée de choisir. Le

procès de cet enseignement a

été fait depuis longtemps par

le syndicat étudiant comme par

la majorité des assistants ; ces

mêmes professeurs, dont la

pratique forme aujourd'hui le

prétexte des critiques gouver-

nementales, connaissent tout

ce procès comme ils connais-

sent les suggestions et les exi-

gences des étudiants. Il ne sert

à rien de se réfugier dans une

opposition confortable et iner-

te à la politique du gouverne-

ment si on lui fournit en même

temps le prétexte de ses atta-

ques. Il ne sert à rien, et cela

devra maintenant être dit plus

clairement que par le passé,

d'afficher à l'extérieur des op-

tions progressistes et de cau-

tionner en même temps, sous

le prétexte fascinant de la ren-

tabilité et de la technicité, les

mesures les plus autoritaires

et les plus anti-démocratiques.

Ce n'est pas préjuger de la

rentrée universitaire que de di-

re qu'elle ne semble pas de-

voir être, de ce point de vue,

l'occasion d'une révolution pé-

dagogique, d'une amélioration

des méthodes et du contenu

de l'enseignement.

Les étudiants, pour leur

part, n'ont pas d'autre désir

que de s'engager très claire-

ment dans cette voie. Si les

professeurs refusent d'y colla-

borer, il ne leur restera qu'à

prendre congé et à ouvrir un

second front. Il n'est pas dans

notre intention de nous substi-

tuer aux professeurs mais d'im-

poser à l'enseignement supé-

rieur une double exigence : as-

surer aux étudiants la maîtrise

théorique d'une discipline et

l'apprentissage actif d'une pro-

fession. En même temps, les

méthodes d'enseignement doi-

vent permettre la pleine acqui-

sition par tous les étudiants du